Papierfabrik Merseburg Papierfabrik Merseburg: Eine Zukunft als Golfplatz?

Merseburg - Geht es um das Thema Papierherstellung, ist Wolfgang Diedrich garantiert der richtige Ansprechpartner. Der Merseburger hat 33 Jahre lang in der Papierfabrik der Kreisstadt gearbeitet, lernte dort den Beruf des Zellstoff- und Papiermachers und wurde später Direktor der Produktion für die sechs Werke, für die Merseburg der Stammbetrieb war.

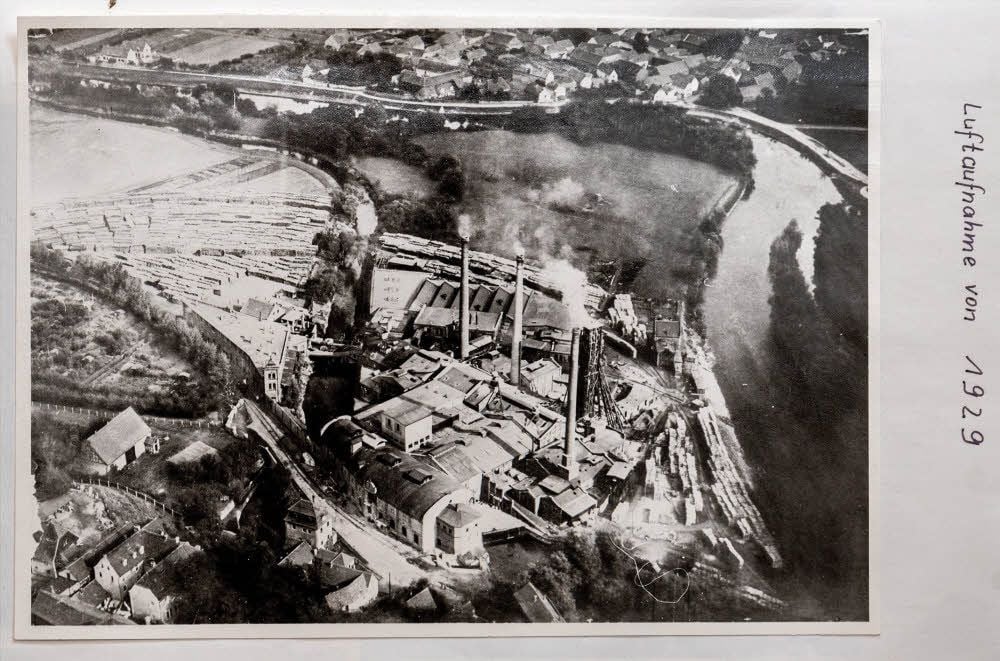

Noch heute gehört der 76-Jährige dem Vereinigten Papierfachverband München, Bezirksgruppe Sachsen/Thüringen, an. Er hat im Laufe der Zeit alles zur Papierfabrik Merseburg gesammelt, was er bekommen konnte: Zeitungsausschnitte, Fotos und vor allem historische Aufzeichnungen bis hin zur Königsmühle, mit der alles anfing.

Papierfabrik Merseburg erstmals 1315 als Königsmühle erwähnt

Sie belegen, dass die erstmals 1315 erwähnte Königsmühle eine von vier an der Saale liegenden Mühlen in Merseburg war und durch den Mühlgraben mit Wasserkraft versorgt wurde. 1855 kaufte der Papiermacher Dietrich die Königsmühle und baute sie zu einer Papierfabrik um. Ein Jahr später begann die Produktion mit einer Tonne Papier pro Tag, angetrieben mit einer 6-PS-Dampfmaschine. 1862 kam eine zweite Papiermaschine hinzu. 1874 kam es zu einen Großbrand, wobei bis auf einen Schornstein und ein Gebäude alles zerstört wurde. 170 Mitarbeiter verloren ihren Job.

1881 erfolgte der Wiederaufbau der Papierfabrik, ergänzt durch eine Zellulose-Fabrik. Statt aus Lumpen wurde das Papier nun aus Holz gewonnen. Die Belegschaft wuchs auf 400 Mitarbeiter. Am 6. Dezember 1944 wurde bei einen Bombenangriff auf die Stadt die Zellstoff- und Papierfabrik zu 80 Prozent zerstört. Die Produktion musste eingestellt werden. Aber der Wiederaufbau erfolgte umgehend schrittweise ab 1946.

Papierfabrik Merseburg: 1955 gab es 800 Mitarbeiter

1955 gab es 800 Mitarbeiter. Aus dem Mühlgraben wurden zu dieser Zeit 471 Kubikmeter Wasser pro Stunde entnommen und 454 Kubikmeter stark kontaminiert wieder in die Saale eingeleitet. Die biologische Belastung war mit einer Stadt wie Leipzig gleichzusetzen. Zum Zeitpunkt der Stilllegung 1990 bis 1992 wurden 28.500 Tonnen Zellstoff und 17.000 Tonnen Packpapier pro Jahr produziert und 660 Mitarbeiter beschäftigt.

Es habe mehrere Gründe gegeben, die zur Stilllegung führten, so Wolfgang Diedrich weiter. Geringe Produktionsmengen, veraltete Technik und Technologien sowie die fehlende Abwasserbehandlung zum Beispiel. Aber hauptsächlich war es wohl die hohe biologische und chemische Belastung der Saale, insbesondere durch die Zellstoffabwässer. Zwar hätte man die Zellstoffproduktion durch Umstellung der Produktionsprozesse ökologisch und dennoch wettbewerbsfähig betreiben können, so der Merseburger. Dafür habe es aber keine Investoren gegeben, auch wenn zum Produktionsende Packpapier aus 100 Prozent Altpapier hergestellt wurde.

Traurige 136-jährige Geschichte der Merseburger Papierfabrik

Und die traurige 136-jährige Geschichte der Merseburger Papierfabrik sei immer noch nicht beendet, sagt der 76-Jährige angesichts des heutigen Zustands des (immerhin beräumten) Geländes. Die Stadt habe doch eine Verantwortung für eine vernünftige Renaturierung. Rechts und links des Mühlgrabens sei die Gestaltung des Geländes weiter offen. Ein großer Golfplatz wäre seiner Meinung nach eine auch zu den geologischen Gegebenheiten passende Option.

Die Golfer würden doch genügend Hotels und Gastronomie in Merseburg, Schkopau, Halle und Leipzig vorfinden. Wolfgang Diedrich würde sich aber zunächst mit dem Aufstellen einer Hinweistafel begnügen, die die Spaziergänger über diesen für Merseburg einst so bedeutenden Industriestandort informiert. „Die Leute vergessen so schnell“, sagt er. (mz)