Braunkohlekraftwerk in Schkopau Braunkohlekraftwerk in Schkopau: Fluch und Segen - seit 20 Jahren

Schkopau - Wie zwei leuchtende Kerzen stehen die beiden Kühltürme des Kraftwerks Schkopau hinter den Rattmannsdorfer Teichen. Das Bild wirkt ganz so, als ob sich das Kraftwerk selbst zum Geburtstag gratulieren würde. Eine „Kerze“ für jedes Jahrzehnt, das der Energiespender nun schon aktiv ist.

Vor 20 Jahren, am 16. Juli 1996, war es als erstes nach der Wende gebautes Braunkohlekraftwerk ans Netz gegangen. Ein Geburtstagsständchen für das Kraftwerk, das für die Kommunen ein Segen, für die Umweltschützer jedoch ein Fluch ist.

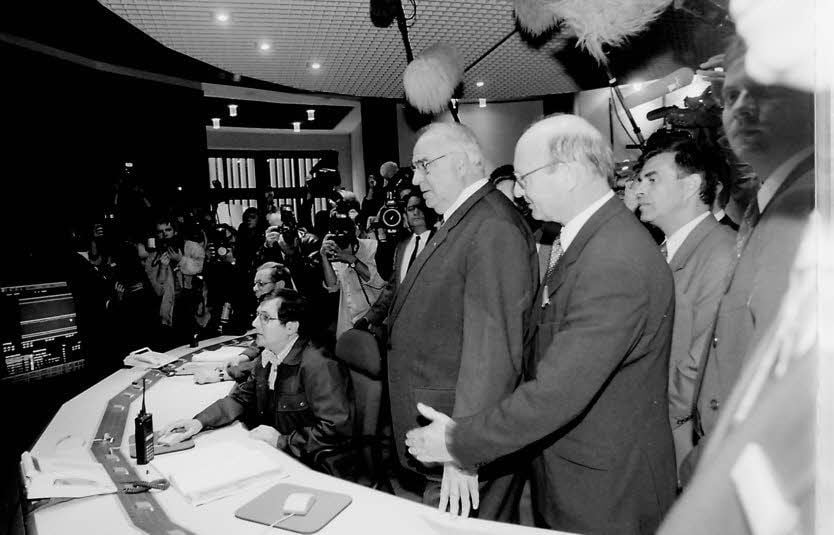

Helmut Kohl bei Einweihung in Schkopau dabei

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) höchstpersönlich gab sich die Ehre, als das Kraftwerk Schkopau begann, Energie sowohl für den mitten in der Modernisierung befindlichen Chemiestandort als auch für das öffentliche Netz zu liefern. Mit einem Knopfdruck verwandelte sich die für 2,5 Milliarden D-Mark gebaute und 900 Megawatt starke Anlage in das Herz des Industrieparks und den Hoffnungsträger Korbethas.

Denn so umstrittenen die Technologie, die auf die umweltschädliche Verbrennung von jährlich sechs Millionen Tonnen Braunkohle setzt, auch sein mag. Das kleine Dörfchen Korbetha konnte mit den Gewerbesteuereinnahmen viele Jahre gut leben. Das gleiche gilt für die Gemeinde Schkopau, zu der Korbetha inzwischen gehört.

Kraftwerk in Schkopau liefert auch Prozessdampf

Als Grundpfeiler für den Chemiestandort würdigt Schkopaus Bürgermeister Andrej Haufe (CDU) die Anlage, die dank ihres 200 Meter hohen Kamins zusammen mit dem Kraftwerk in Leuna das höchste Gebäude im Landkreis ist. Das Kraftwerk liefert nicht nur Strom, sondern auch den am Chemiestandort benötigten Prozessdampf. Gleichzeitig ist es ein zentraler Baustein für die Energieversorgung.

Die Turbinen liefern Energie sowohl für die Chemie als auch für das öffentliche Netz. Darüber hinaus stammen bis zu acht Prozent des Bahnstroms in Deutschlands aus Schkopau.

Warum das Braunkohlekraftwerk immer wieder in der Kritik steht

Doch trotz dieser beachtlichen Zahlen steht das Kraftwerk, das mehrheitlich dem vom Eon-Konzern abgespaltenen Unternehmen Uniper gehört, aufgrund seiner Umweltschädlichkeit immer wieder in der Kritik. Erst 2013 zählte Greenpeace die Anlage aufgrund des Schwefeldioxid-Ausstoßes zu den zehn gesundheitsschädlichsten Kohlekraftwerken Deutschlands. Später hagelte es auch aus der Wissenschaft Kritik an der Studie, deren hergestellte Zusammenhänge zum Teil nicht belegt werden konnten. Zu Jahresbeginn wiederum landete das Schkopauer Kraftwerk in einer Studie des Hamburger Instituts für Ökologie und Politik auf dem unrühmlichen dritten Platz, weil die Anlage angeblich sieben Tonnen giftiges Quecksilber pro Jahr ausstößt.

Wohl wissend um den schlechten Ruf der Braunkohlekraftwerke gibt sich Uniper transparent. Auf die Internetseite der Anlage wurde eine Erklärung zur Umweltschutzpolitik des Kraftwerks gestellt. Darin zu lesen sind allerdings nur Allgemeinplätze.

Uniper investiert Millionen in Schkopau

So oder so investiert das Unternehmen regelmäßig aber größere Millionensummen in die Instandhaltung und Modernisierung des Kraftwerks. Erst vor einem Monat war eine größere Umrüstung abgeschlossen worden, die vor allem die Energieeffizienz steigern soll. Auch das Thema Sicherheit wird großgeschrieben, wie das Unternehmen versichert.

„Ich habe das Kraftwerk mehrfach besichtigt und mir wurde gesagt, dass alle Auflagen erfüllt werden“, sagt Schkopaus Bürgermeister Haufe. Und darüber hinaus: Während die Gerüche der Kläranlage von Dow immer wieder Beschwerden zur Folge haben, klage man in Korbetha nicht über das Kraftwerk. Nicht nur für den Bürgermeister wäre es ein Schlag ins Kontor, sollte das Ende der Braunkohle auch das Ende für das Kraftwerk bringen. „Dann stehen der gesamte Industriestandort und damit viele Arbeitsplätze auf dem Spiel“, ist sich Andrej Haufe sicher. (mz)