Früher zu viel, jetzt zu wenigWasser

Jessen/MZ. - Geschildert wird die wechselvolle Geschichte des Flusses, seine Begradigung, mit der er heute noch zu tun hat, und Möglichkeiten, ihm zumindest teilweise wieder sein altes Aussehen zu verleihen. Ein besonderes Problem stellt dabei die zur Ableitung von industriellen Abwässern erhöhte Fließgeschwindigkeit dar. Sie sorgt heute dafür, dass die Schwarze Elster einen zu niedrigen Wasserstand hat.

Karten und Dokumente

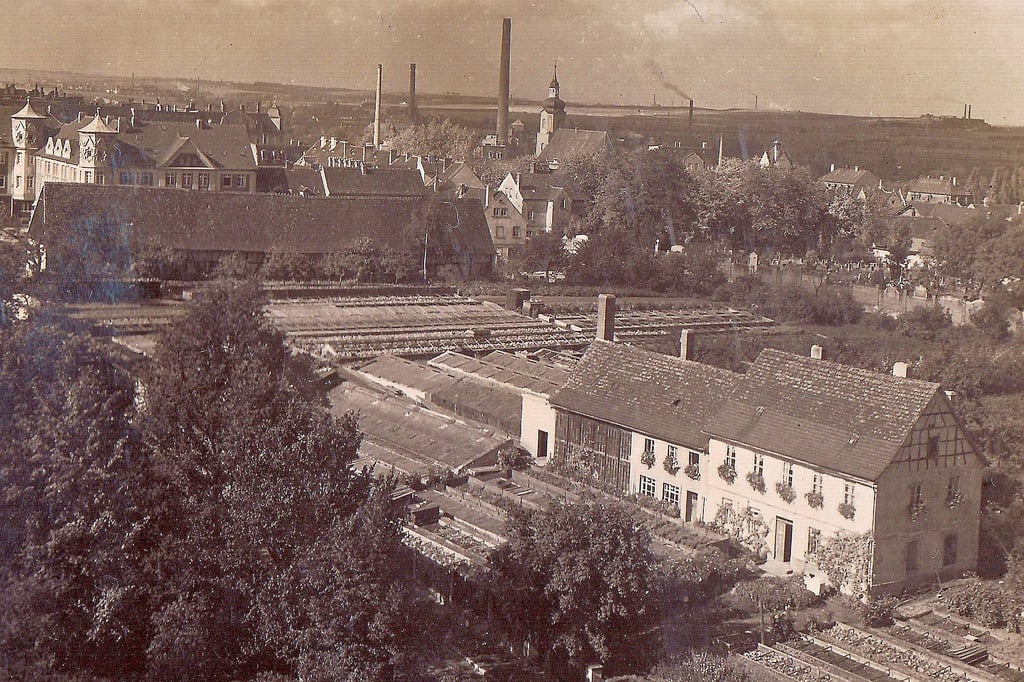

Für sein Buch hat der Autor eine Vielzahl an Gesprächen mit Fachleuten und Kennern der Geschichte der Schwarzen Elster geführt. Er hat Einblicke in unzählige Dokumente, in altes Kartenmaterial gehabt sowie zahlreiche alte und neuere Fotografien gesammelt. Das alles konnte nun veröffentlicht werden dank der Unterstützung durch den Verein Eigenständige Regionalentwicklung im Jessener Land sowie mit finanzieller Hilfe von der Sparkasse Wittenberg und der Landesstiftung für Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt. Letztere schrieb in ihrem Bewilligungsbescheid: "Es ist ein besonderer Beitrag zum Erhalt von Wissen und Informationen über die Schwarze Elster der letzten 150 Jahre. Es ist somit von besonderem öffentlichen Interesse."

Eichen- und Erlenwälder

Die Schwarze Elster war einmal ein Fluss mit vielen Windungen und Schleifen, zum Teil war sie auch mehrarmig und hatte nur eine geringe Strömung. Das Land zu beiden Seiten war sumpfig, die ufernahen Wälder bestanden zumeist aus Eichen und Erlen. Es gab viele Fische. Aber das Klima war auch ungesund, denn durch die Mücken wurde oft Sumpffieber (alter Begriff für die heute unter Malaria bekannte Tropenkrankheit) zu einer Plage für die hier siedelnden Menschen.

Mit der sich entwickelnden Landwirtschaft wurden erste Mühlen gebaut, darunter auch an geeigneten Stellen Wassermühlen. Um letztere ökonomisch zu betreiben, mussten Wehre geschaffen werden, um das Nass anzustauen und immer einen gewissen Vorrat zu haben. Sehr bald kam es zu Streitereien zwischen Müllern und Bauern, weil zu viel Wasser gestaut wurde, die Mühldämme nicht in Ordnung waren und dadurch das Wasser keinen ungehemmten Verlauf mehr hatte. Ein Kartenzeichner stellte viele Flächen als Sumpf- oder Wassergebiet dar. Die Bauern hatten Schwierigkeiten, beim Getreide eine ordentliche Ernte zu bekommen. Daran änderten auch mehrere Mühlenordnungen nichts.

Leere Staatskassen

Es verstärkte sich immer mehr die Meinung, mit einer Flussregulierung das Problem in den Griff zu bekommen. Doch die Staatskassen waren leer. Vorher sollte auch noch zur Bündelung der verschiedenen Einzelinteressen eine Körperschaft oder ein Verband gegründet werden. Dies geschah dann 1852 mit dem "Verband zur Regulierung der Schwarzen Elster", kurz Elsterverband genannt.

Begonnen wurden die Arbeiten dann am 10. Mai 1852 bei der Gemeinde Zeischa mit 250 Arbeitskräften, denn ein Großteil der Erdarbeiten mussten mit Hacke, Schaufel, Spaten und Schubkarre vorgenommen werden. Später (1853) waren sogar bis zu 1200 Menschen mit der Flussregulierung beschäftigt. Der erste Abschnitt bis Arnsnesta war 1864 beendet. Die Resultate zeigten sich bald: Die sumpfige Gegend wurde trockener, das Ackerland brachte höhere Erträge und Sumpffieber trat nur noch selten auf. Aber es gab auch negative Folgen. So ging der Fischreichtum spürbar zurück. Und auch der Reiz der Flusslandschaft mit den verästelten Armen und den Inseln verschwand.

Mit der Regulierung im Oberlauf zu beginnen, sollte sich schon bald als ein großer Fehler erweisen. Nicht nur das Wasser der Schwarzen Elster kam jetzt schneller im Mündungsbereich an. Hinzu kam das der Kremitz und das vom Schweinitzer Fließ, die ebenfalls schon reguliert waren. Das Hochwasser von 1926 / 27, bei dem immerhin 1 650 Hektar landwirtschaftliche Fläche überflutet waren, zeigte, dass die Regulierung fortgesetzt werden musste. Im Juli 1927 wurde dann die zweite große Regulierung, von Gorsdorf abwärts, begonnen. Die Erdaushubarbeiten wurden mit Schwimmbaggern vorgenommen. Allerdings brachten diese nicht immer die erwartete Leistung. Insgesamt wurden trotzdem zwischen Juli 1927 und Ende 1929 (zwischen Premsendorf und der Elstermündung) 1,309 Millionen Kubikmeter Erdmassen bewegt.

Eine nächste Zäsur in der Geschichte des Flusses war die Nachkriegszeit. Der verstärkte Braunkohleabbau sowie die Errichtung weiterer Kraftwerke führte zu einem erhöhten Anfall von Sümpfungswässer, die ebenso über die Schwarze Elster abgeführt wurden wie das gestiegene Aufkommen an Industrieabwässern. Das war nicht nur durch die Schadstoffe eine enorme Belastung. Wegen der hohen Menge musste die Fließgeschwindigkeit weiter erhöht werden. Deshalb gab es Ende der 60er Jahre erneut Regulierungen und Flussbegradigungen.

Wieder Leben im Fluss

Erst mit der Wende 1989 / 90 setzte eine Verbesserung für die Elster ein. Die Abwässer wurden vorher geklärt und die Menge eingeschränkt. Schon nach kurzer Zeit gab es im Fluss wieder Zoobenthos (Kleinlebewesen), die Lebensgrundlage für Fische sind. Aber es sank auch der Wasserstand enorm. Das führte zu Forderungen aus der Region, den Fluss durch eine Aufhebung der Regulierung und Begradigung an dazu geeigneten Stellen und eine Verringerung der Fließgeschwindigkeit wieder naturnaher zu gestalten.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde beim Verein Eigenständige Regionalentwicklung im Jessener Land eine Arbeitsgruppe "Schwarze Elster" gebildet. Im März 1999 entstand in Vorbereitung auf den Fischereitag des Landes Sachsen-Anhalt die "Hegegemeinschaft Untere Schwarze Elster", deren Sprecher Günther Erfurt wurde.

Fischer an der Elster

Günther Erfurt beschäftigt sich in seinem Buch nicht nur mit der Geschichte des Flusses. Ein größerer Abschnitt ist den Fischen, den Fischern und dem Fischfang gewidmet. Gefangen wurde so reichlich, dass Anfang 1800 Gesinde aus Arnsnesta forderte, nicht mehr als zweimal in der Woche Lachs essen zu müssen. Mit der Begradigung verlor der Fischfang an Bedeutung. Durch die Gesundung des Flusses nach der Wende hat sich wieder ein Fischbesatz gebildet.

"Die Schwarze Elster - Schicksal unseres Heimatflusses" ist in den Buchhandlungen Fischer und Meißner in Jessen, Kleinert in Schweinitz, Bücher-Kammer in Herzberg und beim Regionalverein zum Preis von 8.85 Euro erhältlich.