Stadtgottesacker Halle Stadtgottesacker Halle: Restaurierung als großes Wunder

Halle (Saale) - Immer wieder, so berichten die Bildhauer, die an den „Schwibbögen“ genannten sandsteinernen Grabbögen des halleschen Stadtgottesackers arbeiten, erkundigen sich Touristen, wo das Grab Georg Friedrich Händels sei. Natürlich ist Halles berühmtester Sohn nicht auf dem Renaissancefriedhof begraben, sondern in der Westminster-Abbey in London. Vergebens kommen Händel-Enthusiasten aber dennoch nicht: Ein Bildnis des Barock-Komponisten gibt es jetzt, immerhin.

In der Geschlossenheit seiner Anlage von 94 Grabbögen ist der Stadtgottesacker absolut einzigartig im europäischen Raum nördlich der Alpen. August Hermann Francke (1663 bis 1727) ist hier bestattet, der Aufklärer Christian Thomasius (1650 bis 1728), der Naturforscher Johann Reinhold Forster (1729 bis 1798), der unter Kapitän James Cook die Welt umsegelte und Australien als Erdteil erkannte. Und auch Friedrich Hoffmann (1660-1742), Arzt, Erfinder der Hoffmannstropfen und Begründer der Medizinischen Fakultät der Universität in Halle, ist in einem Grabbogen bestattet. Seit 1984 gab es keine Bestattungen mehr, seit 2000 sind wieder Urnenbeisetzungen in Kolumbarien in Bögen und im Innenfeld möglich.

Für den Schlussstein des Gruftbogens Nummer 60 hat Halles bekannter Bildhauer Bernd Göbel ein Bronze-Relief gefertigt: der junge Händel, mit Perücke, einen Taktstock in der Hand. „Der Komponist gedenkt seiner Eltern“, ist dort zu lesen. Denn in dem Schwibbogen liegen die Eltern Händels begraben. Georg, gestorben 1697, und Dorothea Händel, gestorben 1730. Und auch Händels Schwester ruht dort. 1674 hatte Vater Händel den „Schwibbogen“ des Stadtgottesackers als Grabstätte gekauft.

Im Jahr 1529 wurden alle Friedhöfe in der mittelalterlichen Stadt Halle geschlossen. Der Pestfriedhof auf dem Martinsberg, damals noch außerhalb der Stadtmauern, wurde zum allgemeinen Gottesacker. Nach Plänen und unter Leitung des Ratsbaumeisters Nickel Hofmann wurde zwischen 1557 bis etwa 1590 die viereckige Grabbogenanlage errichtet. Sie besteht aus 94 Grabbögen samt Torhaus und einem großen Innenfeld mit vielgestaltigen Gräbern. Man kann sie noch heute bewundern.

Große Bäume spenden Schatten

Große Bäume spenden Schatten, Vögel zwitschern. „Willkommen an diesem wunderbaren Ort der Stille und Ruhe“, sagt Peter Dahlmeier. Er ist Vorsitzender des Vereins „Bauhütte Stadtgottesacker“, der sich seit fast 25 Jahren um die Rettung des einzigartigen Friedhofes bemüht. Nun steht das Langzeitprojekt langsam vor seinem Abschluss.

Dass die einzigartige Friedhofsanlage wieder zu einem lebendigen Ort geworden ist, ist zu einem gutem Teil dem 72-jährigen Dahlmeier zu verdanken. Der Verfall dieses mehr als 450 Jahre alten, einzigartigen Denkmals - die „Stadtgeschichte aus Stein“, wie er sagt - habe ihn schon in der DDR empört, berichtet der Bergbau-Ingenieur aus Halle.

1980 bereits hatten freiwillige Helfer Notsicherungen vorgenommen. Doch es fehlte an Geld und Material. „Friedhöfe hatten in der DDR keine Priorität! Zur Wende war der Stadtgottesacker praktisch ein Trümmerhaufen. Überall Vandalismusschäden, Dächer waren eingestürzt“, erinnert sich Dahlmeier. Von den 26, im Krieg verloren gegangenen Grabbögen seien bis zu dieser Zeit nur sieben wieder aufgerichtet worden. Aus benachbarten Abrisshäusern wurden Dachziegel und Balken für die Sicherung geholt.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie mehr zur Geschichte des Stadtgottesacker in Halle.

1989, mit der Wende, gründete Dahlmeier dann den Arbeitskreis „Bauhütte Stadtgottesacker“ mit, aus dem der Bauhütten-Verein wurde. Das erklärte Ziel: „Den verfallenen Stadtgottesacker wieder zu einem Ort lebendiger Geschichte erstehen zu lassen“.

So ist die Rettung des Renaissance-Friedhofes auch eine Wende-Geschichte. Eine Erfolgsgeschichte, keine Frage. Seit rund 25 Jahren hat sich die Bauhütte um das Geviert der 94 Bögen gearbeitet. Dächer wurden erneuert, Gitter ersetzt. Mehr als elf Millionen Euro wurden bisher verbaut. Hilfe kam von vielen Privatspendern, vor allem aus den Altbundesländern, von der Stiftung Deutscher Denkmalschutz, der ÖSA-Versicherung Sachsen-Anhalts oder der Saalesparkasse.

Und diese Geschichte ist auch die eines echten Wunders. Denn den entscheidenden Schub für das Projekt brachte eine private Spende von insgesamt 6,2 Millionen Euro, ein unglaublicher Glücksfall. Die 2012 verstorbene Marianne Witte, die ihre Jugendjahre in Halle verbrachte, spendete diese Summe in mehreren Teilbeträgen - den ersten noch in D-Mark - für den Erhalt des Stadtgottesackers. Ihr Vater, der Chemie-Nobelpreisträger Karl Ziegler, hatte mit Erfindungen auch in Halle und den daraus folgenden Patenten den Grundstock für ein Vermögen gelegt. Der Ehemann Marianne Wittes hatte später während eines Besuches der Stadt bei einem Spaziergang zufällig den Stadtgottesacker „entdeckt“. 2003 wurde Marianne Witte Ehrenbürgerin der Stadt. „Ohne die Spende von Frau Witte wären wir wohl noch zehn bis 15 Jahre lang beschäftigt“, sagt Dahlmeier.

Wiederherstellung der Anlage mit Bögen und Torhaus

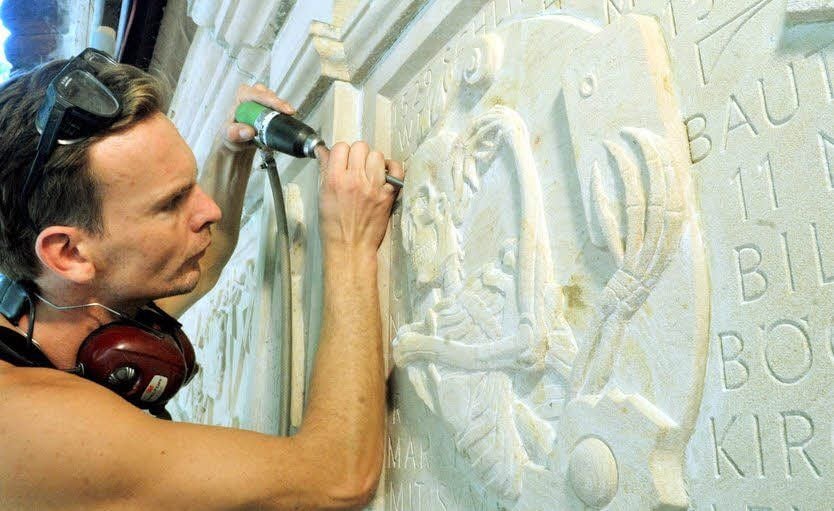

Neben der Sanierung und baulichen Wiederherstellung der Anlage mit Bögen und Torhaus durch die Witte-Millionen machte sich die Bauhütte auch daran, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, die meist schmucklosen wiederaufgebauten Grabbögen zu gestalten. Mehrere Bildhauer sind seit Jahren damit beschäftigt. „Unser denkmalpflegerisches Ziel ist es, neu gestaltete Reliefs anbringen zu lassen, die zwar sichtbar neu sind, aber sich auch in das Ensemble der Renaissance einfügen“, erläutert Dahlmeier.

Auf dem Schlussstein-Relief des Händelschen Familienbogens 60 scheint der junge Georg Friedrich Händel hinüber auf den vor wenigen Wochen zuletzt fertig gewordenen Bogen 65 gerichtet. Dort liegen seit 1771 unter anderem die Nichte und das Patenkind Händels begraben. Der Bogen ist der letzte der bisher 23 Bögen, deren Relief neu gestaltet wurde.

In die Bogenflächen wird nun auch die Geschichte dieser Rettung für die Nachwelt eingemeißelt. An Bogen 65 steht etwa: „Wiederaufbau der zerstörten Bögen, Neugestaltung der Bogenreliefs von 1991 bis 201...“ - die letzte Zahl soll später eingefügt werden. Vermutlich wird es eine sechs. (mz)