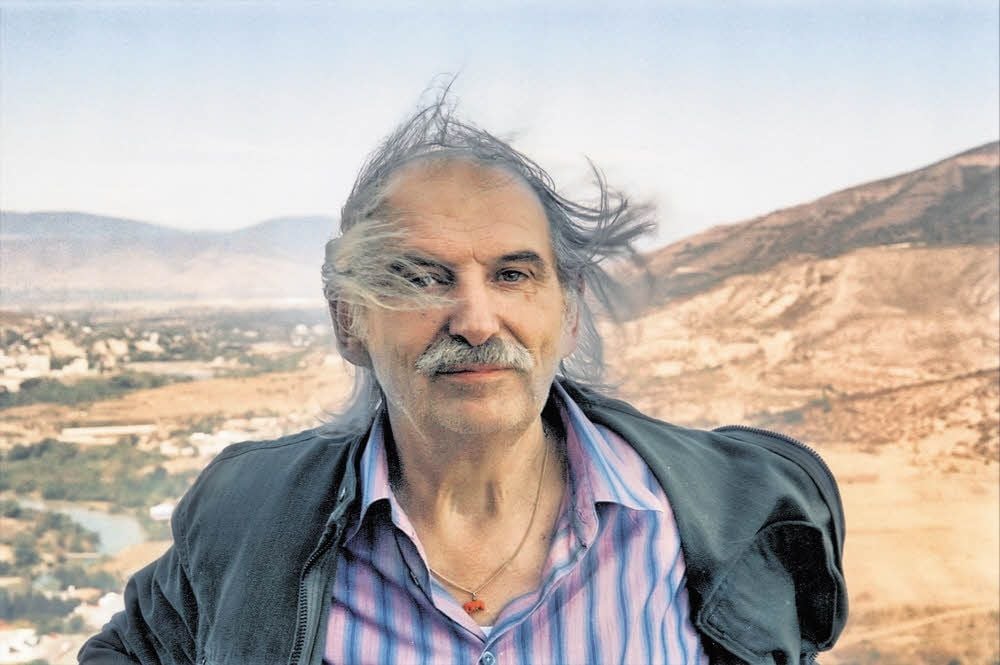

Helmut Brade Helmut Brade: Der "Herr der Buchstaben" wird 80 Jahre alt

Halle (Saale) - Niemand, der in Halle ankommt, kann Helmut Brade übersehen, zumindest nicht sein Werk. Es ist präsent in der Zoo-Reklame am Wasserturm beim Bahnhof und begleitet jeden Schritt durch das weite Rund der Fußgängeretage am Riebeckplatz.

Da teilen Halles große Männer und Frauen über den vielfach leer stehenden Ladenlokalen mit, was sie mit der Saalestadt verbindet. So werben die Zootiere und die Berühmtheiten für Halle; dahinter aber der in Halle geborene und dort lebenslang tätige Grafiker, der seiner Stadt auf seine Weise zur Zierde gereichen will, nämlich mit der „Gill Sans“, einer serifen-(häkchen-)losen und elegant-geometrischen Schrift. Kaum eine andere setzt er in seinem Werk so viel ein, und keiner macht es so eigenwillig wie er.

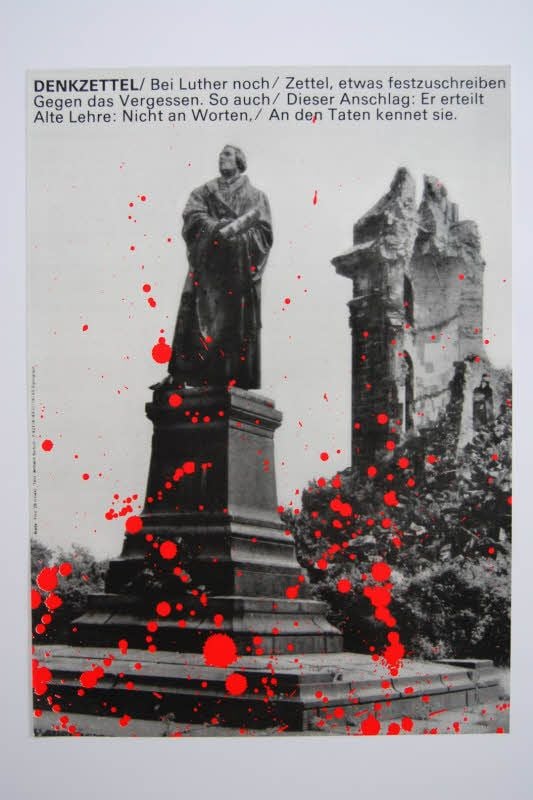

Berühmt ist Brade durch seine Plakate. 717 sind es bisher, sie sind akribisch katalogisiert. Das jüngste ist Werbung in eigener Sache, nicht in Gill Sans gesetzt, sondern mittels einer anderen notorischen Vorliebe gestaltet, seiner handgeschriebenen Antiqua. Das Plakat bewirbt sein Buch, das „Ich zeichne noch Buchstaben“ heißt.

Die gut 500 Seiten darin sind dann allerdings konventionell gedruckt, wenn auch in Brades eigenem Layout. Abbildungen sind auf jeder Seite angeschnitten an die Ränder gesetzt, assoziativ zu Texten aus 50 Jahren Berufsjahren, dazu Reisenotizen und vor allem Ansprachen aus zahllosen Ausstellungseröffnungen befreundeter Künstler: Die textliche Summe eines Lebens, das an diesem Donnerstag das 80. Jahr vollendet.

Das vereinbarte Gespräch in seiner Wohnung im Paulusviertel entfaltet sich mit Ausblick zum Garten bei einem Teezeremoniell, das auch in seinen Eröffnungsreden vorkommt, wenn es zum Beispiel um die Kannen und Schälchen des Keramikers Martin Möhwald geht. „Zwei Menschen sitzen zusammen und der Geschmack des Tees und die Besonderheit der Gegenstände geben ihrer Begegnung Würde und Kultur.“ Man wähnt sich in Brades Gesellschaft und in seinen Texten in einer anderen Zeit. Das Leben wird geadelt durch Kunst; sie ist da, um Freude zu bringen: So spricht er vor Publikum, so spricht er beim Tee.

Vielleicht hatte er auch viel Glück im Leben - und in der DDR. Bevor die Bildungsreform zuschlug, durchlief er den bürgerlich gebliebenen Bildungskanon von Schulpforte im altsprachlichen Zweig. „Das war für mich entscheidend.“ Zwar konnte einer aus dem „reaktionären“ Pforta nicht Dramaturg werden, aber Brade fand zur Burg, lernte Gebrauchsgrafik in der „verschworenen Gemeinschaft“ der Kunstschule, übte danach in Leipzig zwölf Jahre lang den Beruf aus.

„Meine Sehnsucht aber war das Theater.“ 1972 erlöst ihn der nächste Glücksfall: Er begegnet Achim Freyer, einem ehemaligen Mitschüler, der es zum gefeierten Regisseur gebracht hat. „Du bist ein schlechter Maler“, sagt der angesichts einiger künstlerischer Versuche Brades, „aber ein genialer Bühnenbildner.“ Das war pure Intuition; Bühnenbildnerei hatte Brade bis dato nie probiert.

Nun lernt ihn das Theaterpublikum kennen. Er badet im Bühnenapplaus, Seite an Seite mit Freyer, Benno Besson, Peter Konwitschny und vielen anderen Regisseuren. Die Schlagbäume gehen auf. Tübingen ruft, dann die Theater in Kassel, Nürnberg, Stuttgart, Basel, Paris, Kopenhagen, Tokio.

Zurückgekehrt ist er immer. Teils weil er in der DDR „nie größere Probleme“ hatte, teils weil er für Halle glüht. Er ist Lokalpatriot durch und durch. Diese Stadt, sagt er, lehrte ihn die Kunst. Die Maler der Halleschen Schule wurden seine Idole, ihr Wiederanknüpfen an die Moderne inmitten von Nachkriegsdüsternis war ihm Vorbild. Das Gegenteil dazu das staatliche Kunstdiktat, das viele gen Westen trieb, „wo sie auch nicht glücklich wurden.“

Damals wie heute sind die Künstler, die Brade in seinen Texten würdigt, überwiegend persönliche Freunde. Früh einer wie Herbert Kitzel, von dem er am Sonnabend ein Gemälde dem Landeskunstmuseum schenken will, und heutzutage eine Burg-Absolventin wie Claudia Berg, deren Grafiken er gleich ein Dutzend Ansprachen gewidmet hat. Dazwischen Otto Möhwald, Marielies Riebesel, Eva-Natus Salamoun, Heidi Manthey, um nur ein paar zu nennen; und immer wieder Albert Ebert, dessen Interpret, Mentor und Wegbegleiter er war. In diesem Kreis liegt sein künstlerisches Credo, für alles andere hat er nur Kopfschütteln. Schwer vorstellbar, dass er Worte für Minimalisten oder Konzeptkünstler finden würde.

1993 bis 2003 lehrte er Grafikdesign an der Burg, doch die Wende nährte seinen Kulturpessimismus angesichts einer „überfütterten Gesellschaft“. Grafik „um Effekte zu erzeugen“ ist ihm ein Graus. Zu mageren DDR-Zeiten glaubte er noch, damit „zur Verbesserung der Lebensumwelt“ beitragen zu können. Zum 35. Jahrestag 1984 oder zum XI. Parteitag 1986 plädierte er für schönere Ladenschilder in der Großen Ulrichstraße, aus Materialen, die der „aggressiven Luft“ standhalten, einem „vorerst nicht lösbaren Problem“. Die DDR rettete er nicht, aber seine Plakate und Bühnenbilder schenkten ihr Glanzlichter.

››Helmut Brade: „Ich zeichne noch Buchstaben“, hg. von Gerhard Wünscher, M.M. Koehn Verlag Berlin, 528 Seiten, 36 Euro.

››Schenkung und Lesung am 19. November um 16 Uhr im Kunstmuseum Moritzburg Halle.

(mz)