Heimliche Hallenser Heimliche Hallenser: Warum Marianne Witte Halles Renaissance-Anlage rettete

Halle (Saale) - Es begann mit einer Entdeckung und einer Idee bei einem Halle-Besuch nach langer Zeit, Anfang der 1990er Jahre - und es gipfelte gut zehn Jahre, später, 2003, in der halleschen Ehrenbürgerwürde für die Ärztin Marianne Witte: Der ersten übrigens, die einer Frau zuteil geworden ist.

In der Zwischenzeit war etwas möglich geworden, was viele kunstsinnige Hallenser kaum mehr für möglich gehalten hatten: Die Rettung und Restaurierung des von Nickel Hoffmann ab 1590 erbauten Stadtgottesackers, dieses nach Kriegsschäden zu DDR-Zeiten hoffnungslos verfallenen halleschen Renaissance-Kleinods, das als einziger „Camposanto“, sprich Friedhof im italienischen Stil nördlich der Alpen gilt. Insgesamt acht Millionen Euro hatte die Ärztin aus Mühlheim dafür gespendet. Warum?

Halle war die Stadt der Jugend von Marianne Witte

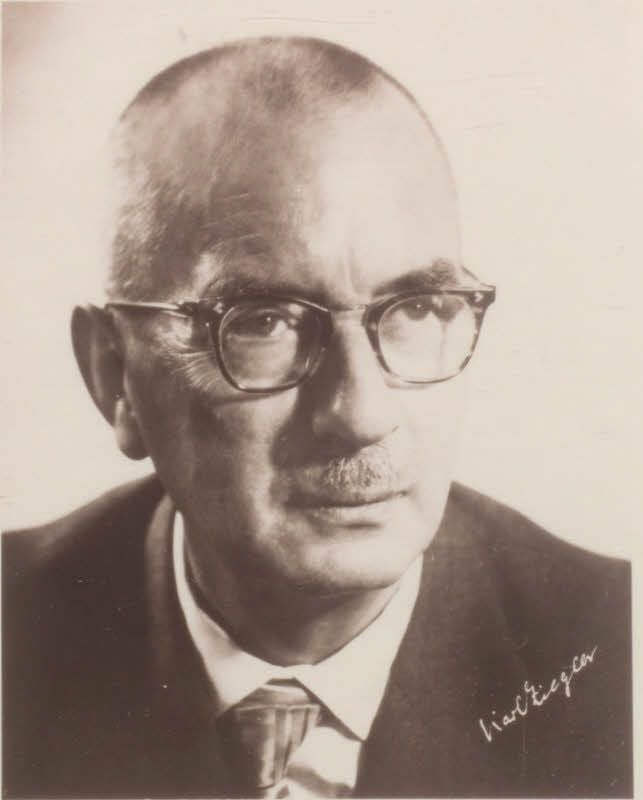

Halle war die Stadt der Jugend von Marianne Witte, die 1923 in Marburg als Tochter des Chemikers Karl Ziegler (1998-1973) zur Welt gekommen war. Ziegler bekam im Jahr 1936 eine Professur an der hallesche Universität, zog mit Familie an die Saale, seine Tochter ging hier zur Schule, machte Abitur und begann ihr Medizin-Studium, das sie in Düsseldorf fortsetzte, nachdem ihr Vater zum Chef des Kaiser-Wilhelm-Instituts (später Max-Planck-Institut) für Kohlenforschung nach Mühlheim berufen worden war.

Dort hat er dann mit seiner Forschung die Grundlagen für die Massenproduktion von Kunststoffen wie Polyethylen gelegt, was ihm 1963 den Chemie-Nobelpreis einbrachte - und den einmal etwas reißerisch formulierten Ruhm, damit gleichsam der „Erfinder der Plastetüte“ gewesen zu sein.

Rettung des Stadtgottesackers unterstützt - zunächst anonym

Aus dem Nachlass ihres Vaters, der selbst schon zu Lebzeiten als Mäzen (40 Millionen D-Mark für einen Forschungsfonds) und als Kunstsammler in Erscheinung getreten war, und „in dankbarer Erinnerung an ihn“ beschloss Marianne Witte die begonnene Rettung des Stadtgottesackers durch den Verein Bauhütte und einige hallesche Künstler zu unterstützen - zunächst anonym.

Die Mutter von fünf Kinder wollte, wie sie einmal sagte, „von dem Vermögen, zu dem sie nichts beigetragen“ habe, „etwas zurückgeben“. Auch einen „sinnvollen Beitrag zum Aufbau-Ost“ habe sie leisten wollen - und sich für den Stadtgottesacker unter anderem deshalb entschieden, weil ja „für Friedhöfe immer als Letztes was getan“ werde.

Die Entdeckung des verwunschenen und verfallenden Friedhofsgeländes, mit der dann alles begann, war aber streng genommen gar nicht Marianne Witte gelungen. Ihr Mann August Witte hatte ihn beim ersten Halle-Besuch nach 1990 auf einem Spaziergang gefunden, ihn seiner Frau gezeigt, die dann schon bald mit der Planung der Rettung der Renaissance-Anlage begann. (mz)