Dölauer Heide in Halle Dölauer Heide in Halle: Einst heulten hier die Wölfe

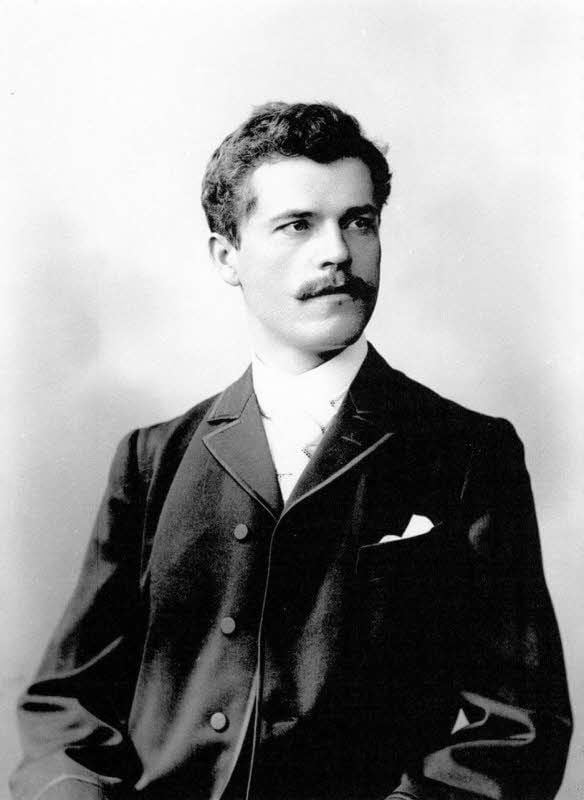

Halle (Saale) - Sein Kapitel „Die Heidepflege. Eine Wanderung um und durch die Heide“ im ersten Band seiner „Wanderungen durch den Saalkreis“ begann einst Baron Siegmar von Schultze-Galléra (1865-1945) folgendermaßen: „Gleich hinter der Kröllwitzer Mark treten wir in das Gebiet unserer weitberühmten Dölauer Heide.“ Der umfangreichen Recherche und Dokumentation des Heimatforschers ist es zu verdanken, dass man noch heute anhand seiner vielfältigen und detailreichen Aufzeichnungen in die Historie und kulturgeschichtliche Vergangenheit der Region eintauchen kann. Immer wieder beruft man sich auf ihn.

Auch Werner Hannemann, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Waldheil mit Sitz in Lieskau kennt die Ausführungen von Schultze-Galléra bestens. Hannemann hat unter anderem die Geschichte der Dölauer Heide zusammengetragen und aufgeschrieben. Einen facettenreichen Einblick bekommt jeder, der sich die Vereins-Homepage ansieht. Im folgenden geben wir einen kurzen Blick in die Geschichte: „Bereits in ur- und frühgeschichtlicher Zeit war die Heide als Wald vorhanden, vermutlich als Eichenwald“, so Hannemann.

Dölauer Heide war einst viel größer

Allerdings sei das Waldareal damals viel größer gewesen. Dass das Gebiet der Dölauer Heide schon früh von Menschen besiedelt war, haben etliche archäologische Funde aus verschiedenen Epochen bewiesen, die bei Ausgrabungen seit Ende des 19. Jahrhunderts gefunden wurden. Im Umfeld der Bischofswiese beispielsweise konnte eine befestigte Siedlung aus der Zeit zwischen 3500 und 2800 vor Christus nachgewiesen werden. Auch am Nordrand des Waldgebietes gab es Siedlungsplätze. Die damaligen Heidebewohner waren Ackerbauern und Viehhalter, bauten Emmer, Einkorn und Gerste an, hielten Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Hunde. Auch in der Bronzezeit wohnten auf der Bischofswiese und dem Langen Berg Menschen, die sich mit der Salzgewinnung befassten.

Ab 1145 gehörte die Dölauer Heide zum Erzbistum Magdeburg, später zum Herzogtum Magdeburg. Unter den Erzbischöfen wurde das Heidegebiet in unterschiedlich große Teilstücke untergliedert, die sogenannten „Heidemarken“, welche zur Bewirtschaftung freigegeben wurden. Sie wurden an Vasallen, den Landadel sowie Patrizier der Stadt Halle verliehen. Daneben wurden auch Stifte und Klöster in Halle mit Heidemarken belehnt. Die Heidemarken konnten mit Genehmigung des Erzbischofs weiterverkauft und vererbt werden.

Dölauer Heide geriet in einen schlechten Zustand

Die Heide geriet allerdings in einen schlechten Zustand, wurde aber zum Jagdgebiet und galt allgemein als gefährlich, weil eine Vielzahl an Wölfen dort lebten. Administrator Christian Wilhelm nahm schließlich eine planmäßige Pflege der Waldbestände in Angriff, baute ein Jagdschlösschen bei Nietleben, legte einen Tiergarten an und pflanzte mehrere tausend Bäume. Als die Schweden im 30-jährigen Krieg in die Region kamen, wurde sein Engagement wieder zunichtegemacht. Die Industrialisierung verlangte nach Holz, vor allem aber der Abbau von Kohle und anderen Bodenschätzen verursachten umfangreiche Schäden in der Heide.

Es kam sogar zu Erdrutschen. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts forstete man auf mit schnell wachsenden Kiefern. Mit flächenhafter Aussaat, Pflanzungen und Rodungen wurde die Forstwirtschaft intensiviert, so dass zur Wende zum 20. Jahrhundert eine Kiefernmonokultur vorlag.

1929 ging die Dölauer Heide unter Bürgermeister Rive durch Kauf in den Besitz der Stadt Halle

1929 ging die Dölauer Heide unter Bürgermeister Rive durch Kauf in den Besitz der Stadt Halle. Die Stadt ergriff umfangreiche Maßnahmen zur Aufforstung. Schon im ersten Jahr wurden 18.000 Laub- und 24.000 Nadelbäume angepflanzt.

Bedeutung als Ausflugsziel gewann die Heide im 19. Jahrhundert. Anfangs gab es im Waldgebiet allerdings noch keine Ausflugsgaststätten. Der Ausflügler musste bis in die Heidedörfer wandern, denn in Nietleben, Dölau und Lieskau gab es Dorfschenken, in Kröllwitz schon seit 1800 die Bergschenke und zwischen Saale und Heide lagen die Weinberge mit Lokalen wie das des Philosophen Carl Friedrich Bahrdt. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen diverse Ausflugs-Gaststätten in der Heide selbst auf. Aus dieser Zeit stammt der „Waldkater“, der es auf eine 170-jährige Geschichte bringt. Noch heute ist die Ausflugsgaststätte mit Restaurant, Biergarten und Diskothek sehr beliebt. (mz)