Heimatforschung Heimatforschung: Möhlau am Hügelgrab

Möhlau - Karl Brellinger, ein ehemaliger Möhlauer, forscht zur Heimatgeschichte seines Heimatortes. Er glaubt, dass der Ortsname nicht wie bisher vermutet von einer Mühle abstammt. Die MZ sprach mit dem Hobby-Historiker.

Was verbindet Sie heute mit noch mit Möhlau?

Brellinger: Gern besuche ich Freunde und Verwandte in Möhlau, wo ich meine Kindheit und Jugend verbrachte. Der Ort weckt gute Erinnerungen, und ich denke manchmal an die schöne Zeit, die ich mit den Schulkameraden im Winter an der Rodelbahn bei den „Zickenwiesen“, im Sommer am „Kohlenteich“ oder im „Max-Meike-Stadion“, das heute geflutet ist, verbrachte.

Wann wurde Ihr Interesse an der Ortsgeschichte geweckt?

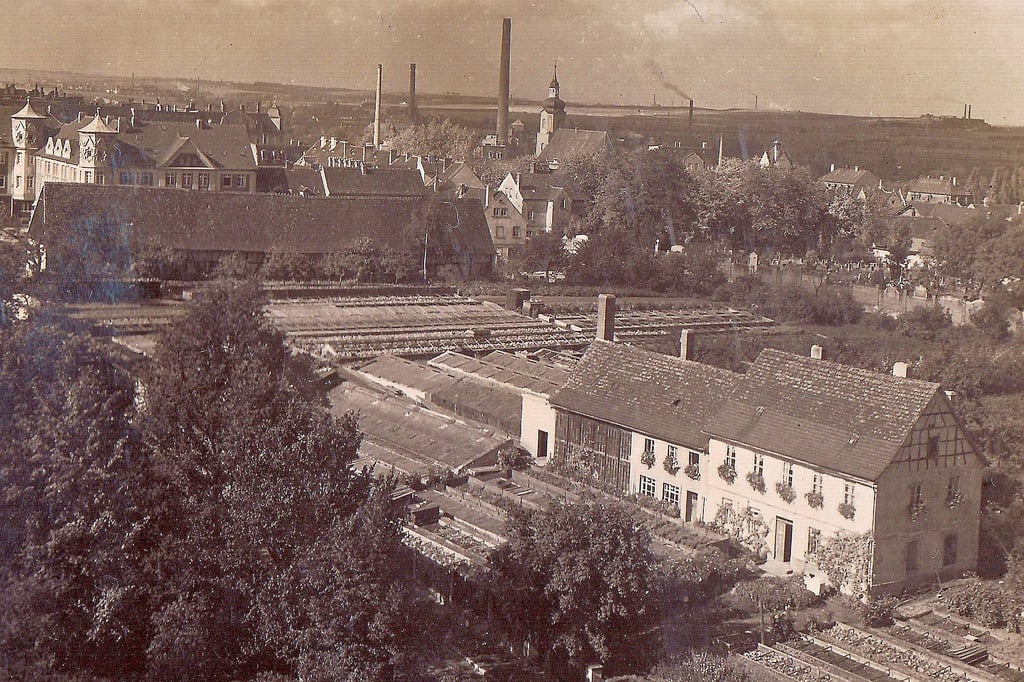

Die Geschichte Möhlaus begann mich eigentlich erst richtig zu interessieren, als ich bereits weggezogen war – manchmal ist das so. Horst Zimmermann, der Möhlauer Heimatforscher, konnte durch seine sorgfältige Recherchearbeit viele Informationen über die Entwicklung der Gemeinde aufbereiten, die uns einen Rückblick über Jahrhunderte gestatten: Der Ort ist traditionell mit der Landwirtschaft, der Ofenfabrikation und dem Braunkohlenbergbau verbunden.

Wie entstand der Ortsname?

Letztens las ich, der Ortsname sei auf „Mühlaue“ zurückzuführen. Das interessierte mich. Zwar gibt es im deutschsprachigen Europa mehrere Mühlaus (als Ort oder Ortsteil), auch Mylau in Sachsen, die ihren Namen auf eine Mühle beziehen oder auf den Herkunftsort der ersten Siedler und wohl deutschen Ursprungs sind. Die althochdeutsche Bezeichnung für eine Mühle ist muli. Es mag geradezu verführerisch sein, hier den Ursprung des heutigen Ortsnamens „Möhlau“ zu suchen. Wenn aber alte Ansiedlungen keine deutschen Gründungen sind, verwundert es kaum, dass sich hinter ihren heutigen Namen Begriffe aus einem Sprachschatz verbergen können, der uns nicht mehr geläufig ist. Deshalb sollte die Erklärung solcher Bezeichnungen nicht aus ihrer jetzigen Schreibweise heraus erfolgen. Und Möhlau geht auf eine slawische Siedlung zurück.

Sind Sie sich sicher?

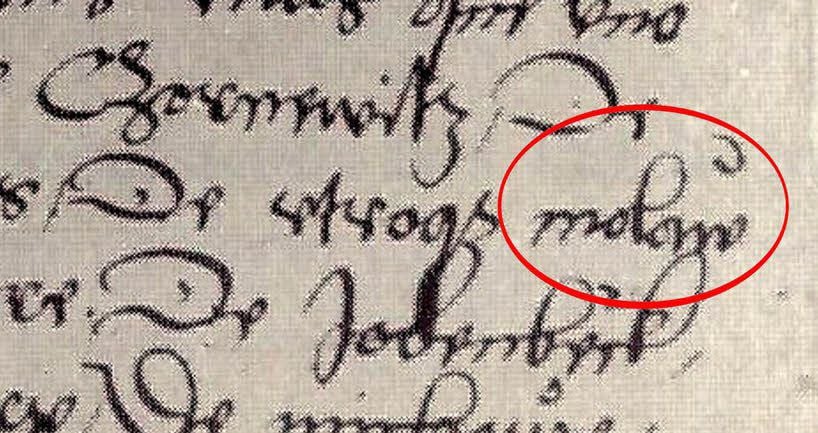

Soweit uns bekannt ist, wurde Möhlau erstmalig anfangs des 13. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Einweihung der Wörlitzer Kirche schriftlich erwähnt: utroque molaw.

Was ist damit gemeint?

Mit utroque sind beide Möhlau gemeint: das alte slawische Klein- und das neue Großmöhlau. Der ursprüngliche slawische Ortsname wurde also von den neuen (nicht mehr slawischen) Siedlern übernommen, ähnlich wie in Zschornewitz und anderen Dörfern der Gegend. Alle nachfolgenden Benennungen Möhlaus, von denen wir wissen, sind als Schreib- bzw. Sprechvarianten von molaw erkennbar. Die Bedeutung des Namens hat sich also nicht geändert.

Im Originaldokument findet sich über dem „w“ im Ortsnamen ein diakritisches Zeichen. Möglicherweise wurde der Suffix „-aw“ also bereits wie „-au“ und molaw wie „molau“ ausgesprochen? Mit einer Aue hat das wohl in diesem Fall nichts zu tun: Die Nachsilbe ist u.a. neben „-ow“ oder „-itz“ typisch für Namen slawischer Gründungen und hat eine zuordnende Funktion.

Bisherige Heimatforscher haben aber den Namen immer von einer Mühle abgeleitet?

Auf eine Mühle findet sich in molaw ebenfalls kein Fingerzeig, denn in slawischen Sprachen wird das Wort „Mühle“ als mlyn gesprochen. Nur die Russen sagen mjelniza zur Mühle. Aber die wohnten damals noch nicht hier.

Was ist Ihre Hypothese?

Da nun möglicherweise weder eine Mühle noch eine Aue die Namensgeber Möhlaus sind, schlage ich eine andere Deutung vor: Wer aus Richtung der Stillinge auf der Straße L136 nach Kleinmöhlau gelangt, fährt mitten durch das große bronzezeitliche Hügelgräberfeld der Lausitzer Kultur, das ziemlich nahe an den Ort heranreicht und schon sehr lange bestand, bevor Möhlau als molaw erstmals schriftlich erwähnt wurde. Und dass das Terrain, welches wir heute „Zwergsberge“ nennen, den slawischen Siedlern als Gräberfeld bekannt war, wird kaum bezweifelt werden. Es ist auch vorstellbar, dass dieses weite Areal mit den auffälligen Hügeln im damaligen Landschaftsbild viel deutlicher als heute in Erscheinung trat, mithin ein wichtiger Hinweis auf die Lage der Siedlung in deren Nähe war und sich im Sprachgebrauch namensgebend für den Ort durchsetzte: Hügelgrab heißt in verschiedenen slawischen Sprachen mohila (so im heutigen Sorbisch) oder mogila – je nach Idiom. Folglich hätte ein hypothetisches „mohilaw“ - geschrieben als molaw - etwa den Sinngehalt von „Hügelgrab-Stelle“.

Haben Sie vergleichbare Beispiele?

Eine Parallele dazu: Der Ort Mügeln leitet seinen Namen lt. „wikipedia“ ebenfalls (Zitat) „vom sorbischen mogyla ab, was Erd- oder Grabhügel bedeutet. Mit dem Suffix -n- (Mogyl-n-) ergibt sich die Entsprechung einer Siedlung bei einem Grabhügel“

Soweit die Hypothese zum Ortsnamen „Möhlau“. Beweisen kann ich sie nicht. Aber sie scheint mir eher nachvollziehbar als die deutsche Herleitung „Mühlaue".

(mz)