Roßlauer Offizierscasino Roßlauer Offizierscasino: Frédéric Prinz von Anhalt muss 327.000 Euro zahlen

Dessau - Frédéric Prinz von Anhalt schuldet der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 327 000 Euro. Dies stellt eine inzwischen rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Dessau fest. Ob diese und andere Entscheidungen den als Hans-Robert Lichtenberg geborenen Ehemann der ehemaligen Filmschauspielerin Zsa Zsa Gabor je erreicht haben oder erreichen werden, ist allerdings ungewiss. Von Anhalt, der sich seinen Namen gekauft hat, lebt in Los Angeles – und das ist sehr weit entfernt von deutschen Gerichten.

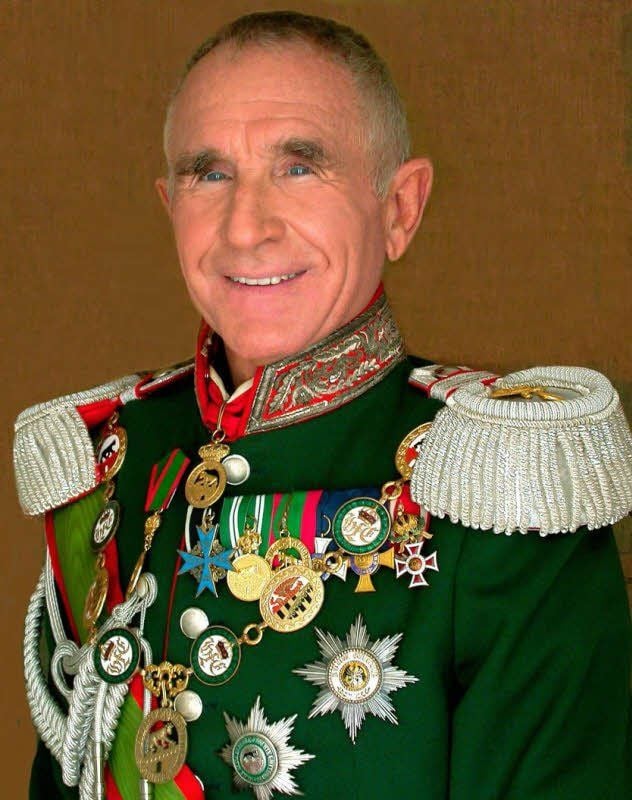

Die Vorgeschichte: Nach dem Mauerfall war Frédéric von Anhalt, gelegentlich der „falsche Prinz“ genannt, häufiger in Dessau aufgekreuzt, also in altem anhaltischen Land. Mit dicker Zigarre in der Hand, verkündete er hochfliegende Pläne, und es gab einige in der Stadt, die zumindest vorgaben, diesen Mann, einen Liebling des Boulevards, ernst zu nehmen.

Das Offizierscasino ist ein Überbleibsel des Garnisonsstandortes Roßlau, den es seit dem 18. Jahrhundert gibt. Am 14. Dezember 1990 zogen die letzten sowjetischen Truppen der hier stationierten 7. Gardepanzerdivision aus Roßlau ab. Seither wird das Gebiet einer zivilen Nutzung zugeführt - als Wohngebiet und als Verwaltungsstandort.

Es war damals die Zeit des großen Ausverkaufs, auch von ehemals sowjetischen Kasernen. Eine solche lag in Roßlau brach und für deren Offizierscasino wurde ein Interessent gesucht.

Erlass für einen guten Zweck

800 000 Mark waren als Verkaufspreis aufgerufen, von dem 80 Prozent erlassen werden sollten, wenn der Erwerber sich verpflichtete, die Immobilie für karitative, öffentlich rechtliche oder ähnliche Zwecke zu nutzen. Von Anhalt nutzte die Chance und kaufte das Casino mit Rabatt. Im Jahre 2000 verkündete er im Beisein des Sparkassenvorstandes Hubert Ernst während einer Stippvisite in Dessau, in Roßlau eine Landesmusikakademie aufbauen zu wollen. Hernach war öffentlich nie wieder von irgendwelchen Plänen zu erfahren. Statt dessen verfiel (und verfällt) das Gebäude in Nachbarschaft des Technischen Rathauses der Stadt Dessau-Roßlau.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie die Geschichte um das Roßlauer Offizierscasino ihren Anfang nahm.

2010 strengte der Bund als ehemaliger Eigentümer eine Klage an, um den vollen Kaufpreis zu erhalten. Von Anhalt sollte 327 000 Euro nachzahlen. Das Verfahren zog sich. Nun endlich hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben einen vollstreckbaren Titel, wie es im Juristendeutsch heißt. Nur: Was ist der tatsächlich wert? Hätte von Anhalt Vermögen in Deutschland, wäre die Sache noch halbwegs einfach. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Sofern er überhaupt selbst Vermögen besitzen sollte (und nicht lediglich seine Frau), dürfte davon in Deutschland nichts zu finden sein.

Zudem sorgt von Anhalt seit Jahren dafür, dass in den Medien über die finanzielle Misere des Paares berichtet wird, das sein Vermögen im wesentlichen den gewinnträchtigen früheren Scheidungen Gabors zu verdanken hat. Angeblich sollen sie zu den Opfern des Anlage-Betrügers Madoff gehören und durch ihn 10 Millionen Dollar verloren haben – in den offiziellen Gläubigerlisten jedoch taucht weder ihr noch sein Name auf.

Sicher scheint: Gabor hat laut „Huffington Post“ und anderen Quellen ihr Haus in den 1001 Bel Air Road, Los Angeles verkauft. Zu dessen früheren Bewohnern gehörte der eigenwillige Flugpionier Howard Hughes. Der Erlös soll bei 11 Millionen Dollar gelegen haben. Trotzdem kann Gabor in der Villa bleiben: 97 und schwer krank, bekam sie 2013 kurz vor der Transaktion von einem Gericht ein Wohnrecht bis zu ihrem Tode beziehungsweise drei Jahre zugesprochen. Wer übrigens den Oscar-prämierten Film „Argo“ gesehen hat, kennt die Heimstatt Gabors und von Anhalts.

Viele Unwägbarkeiten

Zu den finanziellen Unwägbarkeiten, die die Erfolgsaussichten des Bundes schmälern könnten, an sein Geld zu gelangen, gesellen sich juristische Herausforderungen. Der Berliner Anwalt Jörg-André Harnisch ist spezialisiert auf Wirtschafts- und US-Recht. „Rein theoretisch“, sagt Harnisch, „könnte man auch in den USA vollstrecken – die Frage ist nur: Wie?“ Ein grundsätzliches Abkommen zwischen den USA und Deutschland (oder der EU) fehlt. Immerhin haben einzelne Bundesstaaten Vereinbarungen mit Deutschland geschlossen, Kalifornien, so Harnisch, gehöre seines Erachtens dazu. Aber selbst in diesem Fall mangelt es nicht an Hürden, die der Gläubiger noch überwinden muss. „Man müsste nicht das komplette Verfahren aufdröseln“, sagt Harnisch. Das kalifornische Gericht würde lediglich prüfen, ob in Deutschland alles seinen rechtsstaatlichen Gang gegangen sei. Allein die Rechtsanwaltskosten dafür bezifferte der Experte auf 30 000 bis 50 000 Dollar.

Heikel, meint Harnisch, könne sich die „öffentlichen Zustellung“ erweisen. Wenn es nicht möglich ist, einen Prozessbeteiligten per Post zu informieren, können Gerichte ihrer Informationspflicht mit einem Aushang in einem Schaukasten nachkommen. Formal gilt dann das Schriftstück als zugestellt, selbst wenn der Adressat davon nie erfahren hat oder erfahren konnte.

Die Frage ist, ob sich ein amerikanisches Gericht damit zufrieden geben oder mehr Bemühungen verlangen würde, von Anhalt die Papiere zukommen zu lassen – immerhin haben sowohl Deutschland als auch die USA ein internationales Abkommen unterzeichnet, das die Weiterleitung gerichtlicher Schreiben regelt. Vielleicht, überlegt Harnisch, sei der Bund besser beraten gewesen, sein Geld gleich in den USA einzuklagen. (mz)