Ausstellung in Dessau Ausstellung in Dessau-Roßlau: Johnannbau zeigt verschüttete Eisen-Schätze

Dessau - Dem Enkel von Zarin Katharina, Kaiser Alexander I. von Russland, fehlt der linke Fuß. Gips und Klebestreifen haften an ihm.

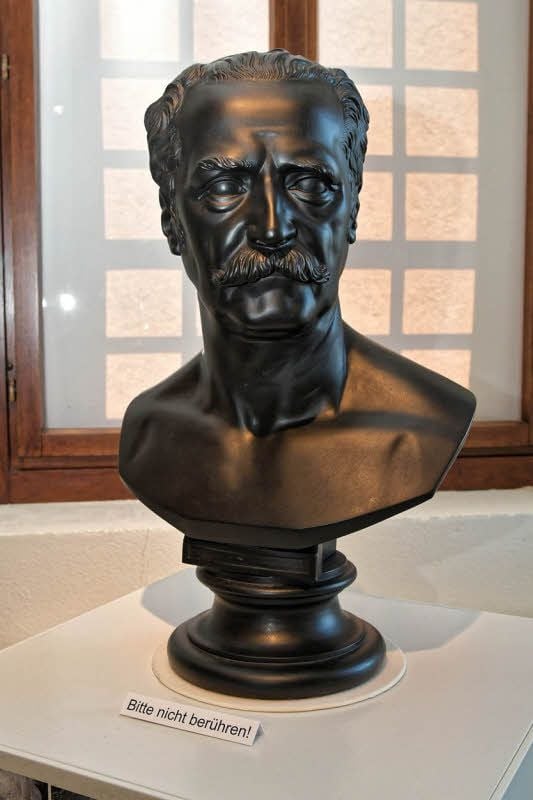

Doch nun ist nichts mehr davon zu sehen, steht der Kaiser in altem Glanze da und ist einer von 44 Schätzen der Eisenkunstguss-Sammlung Ewald Barth, die das Museum für Stadtgeschichte in einer Sonderausstellung zeigt: „Aus Bombenglut geborgen“. Zu sehen ist sie bis 19. März 2017 im Dessauer Johannbau.

Skulpturen kamen während des Krieges ins Schloss

Die Sammlung Barth ist insgesamt ein besonderer Schatz. Denn Barth (1898-1968), ein kunstsinniger Zahnarzt aus Dessau, hatte in den 1920er Jahren den Eisenkunstguss entdeckt.

Medaillen, Neujahrsplaketten, Alltagsgegenstände, filigraner Schmuck, Büsten und Skulpturen - allesamt aus Eisen gegossen und teilweise nach Entwürfen bedeutender preußischer Künstler entstanden, wie Christian Daniel Rauch oder Karl Friedrich Schinkel, fanden bald Platz in seinem Haus. Insgesamt 1.800 Exponate hatte er zusammengetragen. Qualitativ und quantitativ gehörte die Privatsammlung zu den herausragendsten Deutschlands, erklärte Kunsthistoriker Reinhard Melzer bei der Ausstellungseröffnung.

Doch die Bombeneinschläge kamen in den 1940er Jahren der Sammlung immer näher, weshalb der Landeskonservator riet, sie ins vermeintlich sichere Schloss Zerbst zu bringen.

In 14 Kisten hatte Barth sie 1944 verpackt und vier Jahre später im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bombenglut geborgen. Denn die nationalsozialistischen Kommandanten von Zerbst verweigerten die Kapitulation, als amerikanische Truppen vor der Stadt standen. Zerbst und sein Schloss versanken im Bombenhagel.

Erst 1948 kam Barth dazu, nach seiner Sammlung zu suchen.

Exponate vor sowjetischen Bombenangriffen gerettet

Gemeinsam mit Gerhard Lattauschke und Herrmann Scholz grub er sich ab Mai zweieinhalb Monate lang durch Trümmer und Schuttberge - bis die drei Männer im Raum 23 des ehemaligen Aktenmagazins im Schloss Zerbst die deponierten Kisten fanden. „Nur 400 Exponate waren verschollen“, sagte Karin Weigt, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtgeschichtsmuseums, angesichts der riesigen Zerstörung. Doch gut, dass Barth noch rechtzeitig nach der Sammlung suchte. Wenige Monate später ließ die Sowjetische Militäradministration den Westflügel des Schlosses sprengen. Barth aber hatte den Großteil seiner Sammlung, teils beschädigt, wieder. Mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, versuchte er sie zu konservieren.

Exponate von Berlin zurück nach Dessau

Nach dem Tode Barths 1968 wurde die Sammlung unter den Erben aufgeteilt. Über 900 Exponate übergab die Erbengemeinschaft zunächst als Dauerleihgabe an das Märkische Museum in Ost-Berlin.

Später gelang sie nach Westberlin, wo sie dem Museum für Technik und Verkehr anvertraut wurde, wie Kulturamtsleiter Steffen Kuras sagte. Dass die Sammlung 2007 schließlich in ihre Heimatstadt Dessau zurückkehren konnte, hat sie dem damaligen Kulturamtsleiter Gerhard Lambrecht und Günter Ziegler zu verdanken. Beide hatten die Kulturstiftung der Länder, die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und das Land Sachsen-Anhalt dafür gewinnen können, den Ankauf zu unterstützen.

Und die Kulturstiftung der Länder sowie der Freundeskreis der Kulturstiftung halfen nun auch, Teile der Sammlung, an denen der Zahn der Zeit nagte, zu restaurieren. Frank Druffner, stellvertretender Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder sowie Geschäftsführer des Freundeskreises, freut sich, dass nun „ein Teil in sehr gutem ästhetisch ansprechendem Zustand gezeigt werden kann“. Druffner ist sich sicher, dass die Stadt damit verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. In zwei Tranchen hat die Kulturstiftung die Restaurierung begleitet. Ein fünf- und ein vierstelliger Betrag flossen dabei.

In Händen von Metallrestaurator

Bei Gunter Herrmann in Berlin-Köpenick waren die Exponate in fachmännischen Händen. Der Metallrestaurator nahm sich nicht nur dem fehlenden Fuß des Zaren an.

Er reinigte die Objekte, glich Fehlstellen aus, verband gebrochene Statuen, wie die von Napoleon Bonaparte, wieder zu einem Ganzen oder gab den Pferden der Reiterstatuetten fehlende Vorder- wie Hinterläufe zurück. Die Beschädigungen sind verschwunden, aber ausführlich an den Exponaten beschrieben. Dass freilich noch weitere Stücke auf ihre Restaurierung warten, zeigt eine Vitrine mit zwölf Exponaten. Doch nicht nur das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Auch der Eisenkunstgusssammlung einen gebührenden, dauerhaften Platz zu geben, gehört dazu. (mz)