Form, Pflichtteil Form, Pflichtteil: Was Sie beim Verfassen eines Testaments beachten müssen

Wer ein Testament aufsetzt, möchte damit meist eine bestimmte Erbfolge festlegen. „Wenn kein Testament vorliegt, greift die gesetzliche Erbfolge“, erklärt Andreas Frieser vom Deutschen Anwaltverein (DAV).

Bei Eheleuten mit zwei Kindern, die keinen Ehevertrag abgeschlossen haben, bedeutet das zum Beispiel, dass der Ehepartner zur Hälfte und die beiden Kindern jeweils zu einem Viertel erben. In diesem Fall besteht eine Erbengemeinschaft. „Damit sind viele Leute nicht glücklich und wollen lieber, dass zunächst der Ehepartner erbt.“

Selbstverfasstes Testament – die Vor- und Nachteile

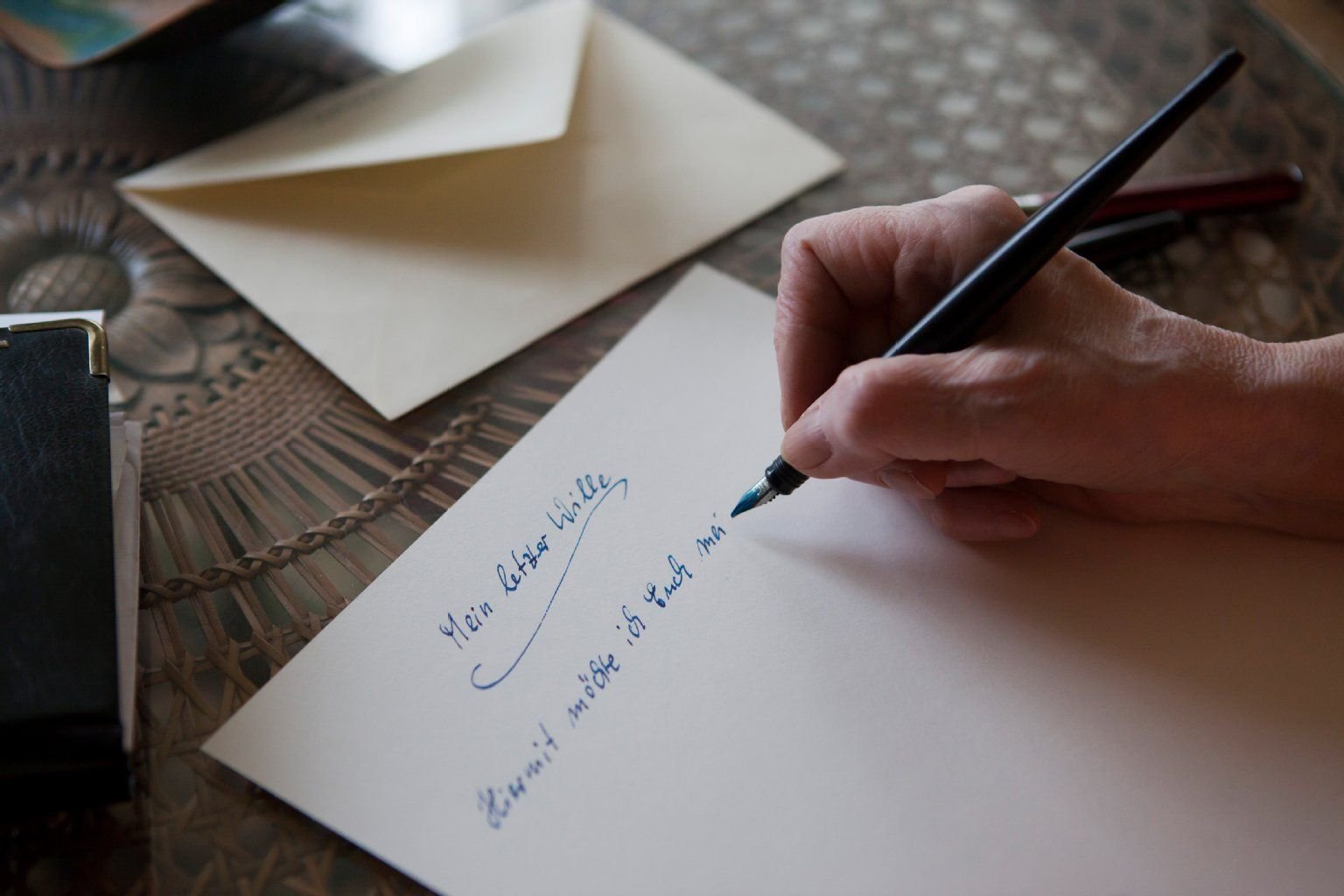

Die einfachste Form eines Testaments ist das privatschriftliche Testament. Das kann jede Person eigenhändig verfassen. „Die Urkunde muss handgeschrieben und unterschrieben sein, damit das Testament wirksam ist“, sagt Frieser. Wer ein privatschriftliches Testament anfertigt, sollte sich einen sicheren Ort zur Aufbewahrung überlegen, empfiehlt Anton Steiner, Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht.

Gleichzeitig ist es wichtig, dass das Testament nach dem Tod des Erblassers gefunden wird. Am sichersten ist es deshalb, das Testament dem Amtsgericht zur amtlichen Verwahrung zu geben, rät Steiner.

Was genau in einem Testament steht, entscheidet der Erblasser. „Er kann eine oder mehrere Personen als seinen Erben bestimmen“, sagt Dominik Hüren von der Bundesnotarkammer. Der Ehepartner und die Kinder eines Erblassers können allerdings nicht vollkommen außen vor gelassen werden: „Auch wenn der Erblasser durch sein Testament festlegt, dass eine andere Person erben soll, haben die Kinder und Ehegatten Anspruch auf einen Pflichtteil“, erklärt Hüren.

Das Testament ändern oder widerrufen

Wer sein privatschriftliches Testament ändern möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Man kann das Testament zum Beispiel durch einen Zusatz ergänzen, erklärt Frieser. „Die Urkunde muss dann unbedingt neu unterschrieben werden – sonst ist die Änderung nicht wirksam.“ Alternativ kann man auch eine Ergänzungsurkunde anfertigen.

Auch kann das gesamte Testament widerrufen werden: „Eine zerrissene Urkunde, die im Papierkorb landet, ist eine rechtlich anerkannte Widerrufsform“, erklärt Frieser. Eine andere Möglichkeit ist es, ein neues Testament aufzusetzen, in dem steht, dass die vorangegangene Urkunde unwirksam ist. „Es ist wichtig, deutlich zu sagen, dass das ältere Testament nicht mehr gilt – und wenn Teile daraus weiterhin gelten sollen, welche“, rät Frieser. Denn sonst ist der Wille des Erblassers für die Hinterbliebene schwer zu erkennen.

Auf der nächsten Seite lesen Sie, welche Vor- und Nachteile ein Testament vom Notar hat.

Notarielles Testament – die Vor- und Nachteile

Eine Alternative zum privatschriftlichen Testament ist ein notarielles Testament: Dabei sucht der Erblasser einen Notar auf, der den Willen des Erblassers im Testament niederschreibt, erklärt Hüren. Er sieht bei einem notariellen Testament für den Erblasser viele Vorteile: „Ein Notar stellt durch rechtsgültige und klare Gestaltung sicher, dass ein Testament wirksam ist“, sagt er.

Außerdem könne ein Notar die Testierfähigkeit des Erblassers überprüfen. Nur wenn ein Erblasser sich seiner Handlungen bewusst ist, kann er ein wirksames Testament aufsetzten. „Die Frage, ob ein Verstorbener testierfähige war, führt bei den Erben häufig zu Streit“, schildert Hüren.

Mit der Bestätigung der Testierfähigkeit durch den Notar kann man dem vorbeugen, sagt Hüren. „Auch die Frage der sicheren Aufbewahrung stellt sich bei einem notariellen Testament nicht“, erklärt Hüren. Dieses wird automatisch in amtliche Verwahrung gegeben.

Kosten für den Erbschein sparen

Obwohl der Erblasser Notargebühren bezahlen muss, kann ein notarielles Testament auch unter finanziellen Aspekten ratsam sein. Dabei muss der Erbe in der Regel keinen Erbschein beantragen und spart so die Kosten. Bei einem privatschriftlichen Testament müssen die Erben einen Erbschein bezahlen, um sich gegenüber offiziellen Stellen wie beispielsweise einer Bank oder einer Versicherung ausweisen zu können.

„Ein notarielles Testament ist aber nicht für jeden empfehlenswert“, gibt Steiner zu bedenken. „Wer ein notarielles Testament ändern oder widerrufen möchte, macht dies meist gemeinsam mit dem Notar.“ Für den Erblasser entstehen neue Kosten. „Wenn man mit 50 oder 60 Jahren sein Testament verfasst, ändern sich die Lebensumstände häufig noch einmal“, sagt Steiner.

Vererben oder schenken? Tipps gibt es in der Bildergalerie:

Notar berät nicht zur Erbschaftssteuer

Wer sein notarielles Testament dann ändert, muss jedes Mal Gebühren zahlen, erklärt er. Außerdem berät ein Notar den Klienten nicht zu steuerlichen Fragen, sagt Steiner. Diese sind für viele Erblasser jedoch wichtig, wenn sie durch ein geschicktes Testament Erbschaftsteuer sparen wollen, schildert Steiner.

Eine Alternative ist es deshalb, sich bei einem Fachanwalt für Erbrecht beraten und absichern zu lassen und das Testament dann selbst aufzuschreiben, sagt Steiner. Zwar muss ein Erblasser auch die Anwaltskosten zahlen, das Honorar ist dabei aber verhandelbar, und der Anwalt berät auch zu steuerlichen Fragen, erklärt Steiner.

„Welche Form des Testaments die richtige ist, muss jeder für sich entscheiden“, sagt Frieser. Denn ein Testament ist eine sehr persönliche Angelegenheit, meint der Anwalt. Ob durch einen Notar oder Anwalt – wer unsicher ist, sollte sich in jedem Fall beraten lassen, bevor er sein Testament verfasst.

Auch ohne Testament gibt es für das Erbe Regeln. Die Stichworte heißen gesetzliche Erbfolge und Pflichtteil. Das Wichtigste in Fragen und Antworten lesen Sie auf der nächsten Seite.

Was heißt gesetzliche Erbfolge?

Sie heißt so, weil sie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert ist. Die gesetzliche Erbfolge greift, wenn jemand kein Testament gemacht hat. Für diesen Fall regelt das BGB, wer Anspruch auf das Erbe hat und wie der Nachlass aufgeteilt wird. Darüber hinaus steht in Paragraf 1922, dass mehrere gesetzliche Erben eine Erbengemeinschaft bilden und dass die Erben neben dem Vermögen auch die Schulden des Verstorbenen übernehmen müssen.

Wer profitiert von der gesetzlichen Erbfolge?

Die nächsten Angehörigen. Das BGB gibt die Reihenfolge der Erben vor (Paragraf 1930 BGB): Zuerst sind Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Kinder dran – egal, ob ehelich, unehelich, adoptiert oder gerade unterwegs. Enkel gehören wie Kinder zu den Erben erster Ordnung. Enkel kommen beim Verteilen des Vermögens erst an die Reihe, wenn ihre Eltern vor der Oma das Zeitliche gesegnet haben.

Eltern eines Erblassers sind Erben zweiter Ordnung. Sie stehen hinter den Abkömmlingen, wie das Gesetz Kinder und Enkel nennt, zurück und dürfen nur auf den Nachlass hoffen, wenn ihr Kind keinen eigenen Nachwuchs hat. Bei kinderlosen Paaren erben die Eltern gemeinsam mit dem überlebenden Ehemann oder der Ehefrau. „Abkömmlinge verdrängen bis auf den Partner alle anderen“, sagt die Anwältin Susanne Reinhardt aus Wiesbaden.

Bei Paaren ohne Trauschein geht der überlebende Partner nach der gesetzlichen Erbfolge leer aus. „Lebensgefährten gelten als Nicht-Angehörige“, erläutert Reinhardt. Wer will, dass sein Lebensgefährte miterbt, muss ihn im Testament bedenken.

Wie teilt sich das Vermögen auf die gesetzlichen Erben auf?

Der Anteil am Nachlass hängt beim Ehe- und Lebenspartner vom Güterstand ab und davon, ob Kinder da sind. Holger Siebert von der Deutschen Gesellschaft für Erbrechtskunde (DGE) macht am Beispiel einer Familie mit zwei Kindern und einem Nachlass im Wert von 100.000 Euro deutlich, wie gerechnet wird:

• In der Zugewinngemeinschaft steht dem Partner nach der gesetzlichen Erbfolge ein Viertel des Nachlasses zu. Ein weiteres Viertel bekommt er für die Zugewinngemeinschaft hinzu. Macht zusammen also 50.000 Euro.

• Den Kindern steht gemeinsam die andere Hälfte des Nachlasses zu. Sie müssen untereinander teilen. Jeder erhält 25.000 Euro. Bei drei oder mehr Kindern wird die Erb-Hälfte unter den Geschwistern aufgeteilt – bei dreien bekäme jeder ein Drittel der 50.000 Euro.

• Bei Gütertrennung erben der Partner und die beiden Kinder jeweils zu gleichen Teilen. Im Beispiel würde jeder ein Drittel des Vermögens erhalten, von drei Kindern an aufwärts bekommt der Elternteil ein Viertel.

• Im seltenen Fall der Gütergemeinschaft geht nur ein Viertel des Erbes an den Partner. Drei Viertel gehen an die beiden Kinder, die teilen müssen.

• Ohne Kinder erbt der Ehepartner in der Zugewinngemeinschaft drei Viertel des Nachlasses, bei Gütertrennung mindestens die Hälfte und bei Gütergemeinschaft die Hälfte.

Was ist der Pflichtteil?

Der Pflichtteil kommt bei einem Testament ins Spiel. Und zwar dann, wenn dessen Schreiber jemanden nicht bedacht und ihn damit praktisch enterbt hat, der laut gesetzlicher Erbfolge etwas vom Kuchen hätte abbekommen müssen. Oder wenn er denjenigen mit weniger abgespeist hat als gesetzlich vorgesehen.

Wem steht der Pflichtteil zu und wie wird er geltend gemacht?

Pflichtteilsberechtigt sind nur der Ehepartner, die Abkömmlinge und die Eltern. Die Eltern aber nur, wenn keine Abkömmlinge da sind, sagt Klaus Michael Groll vom Deutschen Forum für Erbrecht. Keinen Pflichtteil erhalten Stief- und Schwiegerkinder sowie Geschwister.

Berechtigte erfahren meist über das Nachlassgericht, dass sie zum Kreis der potenziellen Erben gehören. Anschließend haben die Berechtigten drei Jahre Zeit, ihren Anspruch auf den Pflichtteil aus dem Nachlass von Ehefrau, Eltern oder Oma geltend zu machen.

Wie hoch ist der Pflichtteil?

Er entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Einem enterbten Ehepartner und zwei Kindern in einer Zugewinngemeinschaft stünde also ein Viertel des Erbes als Pflichtteil zu. Das ist bei einem Vermögen von 100.000 Euro ein Betrag von 25.000 Euro. Diese Summe müssten die alleinerbenden Kinder an die Mutter oder den Vater ausbezahlen.

Kann der Pflichtteil vollständig entzogen werden?

Im Prinzip ja, aber die Hürden sind sehr hoch und im BGB beschrieben (Paragraf 2333 bis 2335). Dem Erblasser, seinem Partner oder seinem Kind muss schon jemand nach dem Leben trachten, damit ihm der Pflichtteil entzogen werden kann, nennt Andreas Frieser vom Deutschen Anwaltverein einen der wenigen Gründe. Ein anderer ist das böswillige Verletzen der Unterhaltspflicht. (dpa)