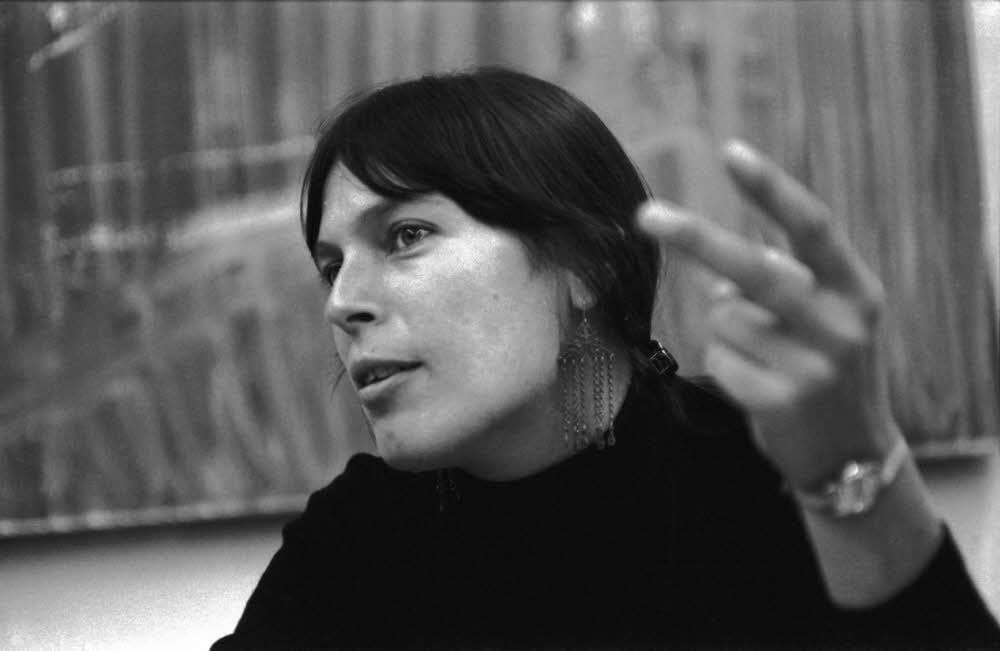

Zum Tod von Helga M. Novak Zum Tod von Helga M. Novak: Irgendwie entkommen

Halle (Saale)/MZ - Wolf Biermann nannte Helga M. Novak „eine DDR-Dichterin im Westen“. Und er fügte hinzu: „für mich die Größte“. Ein erstaunliches Urteil nur insofern, als ausgerechnet diese 1935 in Berlin-Köpenick geborene „DDR-Dichterin“ im offiziellen Literaturbetrieb der DDR völlig unbekannt blieb. Sie und ihr Werk waren bis 1989 kein Thema in der Presse, an den Hochschulen, in den Literaturzirkeln.

Nie wurde von der anfänglich SED-treuen Jung-Journalistin und nachmaligen Studentin am Leipziger Literaturinstitut auch nur ein einziges Buch im Osten gedruckt. Ein einziges Buch aus einem vielfach preisgekrönten Werk, das es auf rund 50 Veröffentlichungen bringen sollte. Kein DDR-Schriftstellerlexikon erwähnt ihren Namen. Auch nach dem Mauerfall blieb Helga M. Novak im Osten weithin eine Unbekannte.

Auch aus eigenem Entschluss. Die Schriftstellerin, die von 1961 an viele Jahre in Island, Portugal und Polen lebte, hielt sich fern von den Ost-Debatten. Das war der Scheu vor lautstarken Rechthabereien und der Angst vor nachträglichen Verletzungen geschuldet. Andererseits wollte auch niemand wirklich etwas wissen von dieser Frau. Was erstaunen muss bei ihrer ereignisreichen Ost-West-Biografie, die in der DDR nicht nur Ostberlin und Leipzig, sondern auch Halle und Dessau berührte.

Gerne in Halle

In Halle lebte bis 1968 die Dichterfreundin Sarah Kirsch, wohin die Novak gerne reiste, um zu reden und zu feiern. „Nächtens zogen wir lauthals durch die Straßen, Mickel rezitierte alte griechische Verse, und Rainer (Kirsch) beschwor mich, die Freundschaft zu Havemann abzubrechen.“ Und in Halle lebt heute der Dichter Dieter Mucke, gegen dessen Rauswurf aus dem Leipziger Literaturinstitut die Novak 1966 so vehement protestierte, dass sie selbst aus der DDR ausgewiesen wurde; innerhalb von 24 Stunden hatte sie den Staat zu verlassen. In Dessau wohnte der Vater der Autorin - mutmaßlich ein Architekt, der sich 1937 das Leben nahm; die Mutter starb kurz nach der Geburt. Helga M. Novak wuchs bei Adoptiveltern auf.

Vieles wäre zu recherchieren an dieser Biografie. Aber in die Ost-Medien gelangte die Autorin nur mit außerliterarischen Meldungen. Zuletzt im Jahr 2004: Damals verweigerte das Leipziger Ordnungsamt der Schriftstellerin, die von Polen aus in ihre Heimat zurückkehren wollte, eine Aufenthaltsgenehmigung, einen Pass sowieso. Mit einer Heirat nach Island hatte Helga M. Novak 1961 die isländische Staatsbürgerschaft erworben, den DDR-Pass verlor sie mit der Ausbürgerung 1966.

Kein Platz im Osten. Dabei ist die Mutter von zwei Kindern immer eine ostdeutsche Autorin gewesen. Kindheit und frühe Jugend in Erkner, mit 15 Ausbruch aus dem Adoptivelternhaus: „fortan jeden Schritt vorwärts alleine, selber entscheidend, ohne jede Rat gebende Hilfe“. Eintritt in die SED, von 1954 bis 1957 Studium der Journalistik in Leipzig. Dann Bruch mit der Partei, Exmatrikulation, Übersiedlung nach Island, noch einmal eine Rückkehr in die DDR, um am Literaturinstitut zu studieren. Der Ausbürgerung folgt ein vielbeachteter Neuanfang im Westen, bis sich die Spuren der Globetrotterin verlieren. Aber den Osten hat Helga M. Novak immer im Gepäck. Ihre erste, in Island verlegte Gedichtsammlung trägt den Titel „Ostdeutsch“. Und das bleiben ihre Themen: die anfängliche Begeisterung für FDJ und SED, eine Einwilligung in den Stasi-Spitzeldienst, den sie schließlich verweigerte, ihr Ausweichen aus dem SED-Alltag hin zu einem naiven, romantischen Sozialismus. Man kann davon lesen in den drei großen Erinnerungsbüchern, die von Helga M. Novak neben ihrer Lyrik bleiben werden: „Die Eisheiligen“ (1979), „Vogel federlos“ (1982) und „Im Schwanenhals“, erschienen im September.

„Befreiungsschlag“ der Exmatrikulation

Wer noch nichts weiß von Helga M. Novak, wird mit diesem Buch gut bedient. Der Titel benennt eine Wildfalle, die sich nicht abschütteln lässt. „Oftmals ziehen die gefangenen Tiere das Eisen bis zum Tode hinter sicher her. Manche beißen sich den eigenen Fuß ab, um irgendwie zu entkommen.“ Dieses Eisen ist für Helga M. Novak die für die Stasi geleistete Unterschrift, die sie nicht loswird wie die frühen Jahrzehnte in der DDR. Von diesen erzählt die Autorin so detailreich und sinnfällig, wie es selten sonst geschieht mit Blick auf die jüngere DDR: das Journalistik-Studium, der „Befreiungsschlag“ der Exmatrikulation („Ich wurde ungebunden, unbeherrscht, unwillig, ungläubig, unhöflich, unzuverlässig, unverblümt...“), die Aufenthalte in Island und Italien, das Leipziger Literaturstudium. Ein Lebensbericht, der weiße Flecken der Ost-Kulturgeschichtsschreibung berührt.

Der Schriftsteller Joachim Walther würdigte das Buch kritisch in der Zeitschrift „europäische ideen“. Walther schrieb über die auch erotisch neugierige Helga M. Novak, dass diese sich „welthaltiger“ zeige „als ihre ostdeutsche Leidenschaftsgenossin Brigitte Reimann“. In der Tat: Die Lebensläufe der beiden Frauen lassen sich gut nebeneinander denken. Wenn auch künftig posthum. Am Weihnachtsabend starb Helga M. Novak nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren in Rüdersdorf bei Berlin.