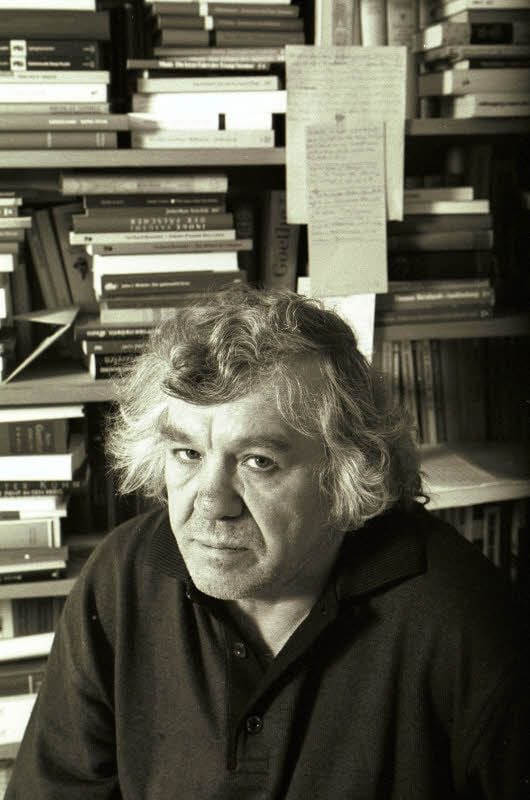

Wolfgang Hilbig Wolfgang Hilbig: Der Mann aus der mitteldeutschen "Asche"

Halle (Saale) - Die Nationale Volksarmee? Für Wolfgang Hilbig eine groteske Truppe. Im April 1962 zum Grundwehrdienst einberufen, nimmt der 21-jährige Werkzeugmacher kein Blatt vor den Mund. In einem Brief an die Sportfreunde der BSG Motor Meuselwitz schildert der Freizeit-Turner die Vorgesetzten.

„Vor 1939 mußten die Ausbilder der Rekruten noch denken, um nämlich neue Methoden im Leuteschinden zu ersinnen. In unserer Zeit ist das Denken überflüssig, heute arbeitet ein guter Ausbilder rationeller, er übernimmt die Methoden von 1939 einfach“, meldet der Arbeitersohn aus dem thüringisch-sächsischen Meuselwitz.

Er berichtet, wie sich ein besoffener Offizier aufschwang, um mit seinen Betrügereien zu prahlen und die Truppe mit erzdeutschem Liedgut zu unterhalten: „Von innen verlottert von außen auf Draht / das ist der echte, deutsche Ariersoldat“. Kommentar Hilbig: „Ich staunte jedenfalls nicht schlecht, wie man in unserem Vaterland, der Deutschen Demokratischen Republik immer wieder hervorragenden Scharfblick dafür besitzt, Menschen in haargenau für sie geschaffenen Wirkungsbereichen einzusetzen.“

Mit Borges und Kertész

Dieser Brief war eine Kampfansage. Als Nachsatz notierte Hilbig, dass er alles Mitgeteilte zurücknähme für den Fall, dass es strafrechtlich relevant sein sollte. Ein BSG-Trainer trug das Schreiben zur Stasi, die Hilbig nicht mehr aus den Augen verlor. Auch nicht in der NVA. Er „verherrliche“ den Westen, stellte man fest, weigere sich - mit dem Hinweis er sei Leistungsturner - Leitungsmasten zu tragen, werde „frech“ gegenüber Vorgesetzten.

In der Tat, belegt die Erinnerung eines Hilbig-Kameraden an die gemeinsame Zeit im Nachrichtenbataillon in Waldsieversdorf. Demnach sei Hilbig einmal nicht zum Wachdienst angetreten. Den Kompaniechef habe er duzend abtreten lassen - mit dem Hinweis: „,du’ sage ich nur zu meinen besten Freunden, du musst aber nicht glauben, dass du dazugehörst.“

Großes Kino. Und ein sittlich-soziales Muster, das wiederkehrt. Hilbig, der Mann aus der mitteldeutschen „Asche“, der es 1965 zu seiner ersten Veröffentlichung als Dichter und 1980 zur Existenz als freier Schriftsteller bringt, bevor er 1985 in den Westen übersiedelt, beugt vor niemandem das Knie. Egal, ob er im Laufe seiner ostdeutschen Autorenlaufbahn - die vor allem der Versuch der Verhinderung einer Autorenlaufbahn war - an den Staats-Chef Honecker, Zensurminister Höpcke oder Reclam-Verleger IM „Hans“ Marquardt schrieb: Er ließ sich seinen Schneid nicht abkaufen. Einmalig für DDR-Verhältnisse, wie Hilbig 1968 mit einer Anzeige im Literaturmagazin „NDL“ einen Verlag für seine Gedichte sucht. Großartig, wie er 1981 in einem Schreiben an Höpcke erklärt: „Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß ich einer Generation angehöre, die sich nicht mehr zensieren läßt.“

Äußere Unerschrockenheit bei innerer Höchstaufmerksamkeit, das ist eine Formel, auf die sich das Handeln des 2007 in Berlin gestorbenen Büchnerpreisträgers bringen lässt. Ein Autor, der mit seiner Lyrik („abwesenheit“), seinen Erzählungen („Alte Abdeckerei“) und Romanen („Ich“, „Das Provisorium“) in einer Liga mit Borges und Kertész schrieb. Ein Weltliterat aus Sachsen.

Wer Hilbig war, was ihn umtrieb, das erzählt jetzt der Ostberliner Literaturwissenschaftler Michael Opitz in der ersten großen Biografie des Autors, der ein Analytiker der ostdeutschen Herrschafts-Topographie des 20. Jahrhunderts war. Die Opitz- Recherche war - frei nach Kafka - eine Axt. Etwas, das reinhaut und freilegt. Kein leichter, aber ein gelungener Kraftakt. Trotz mancher literaturtheoretischer Umständlichkeit und sachlicher Pedanterie: Diese Lektüre legt man nicht unverändert aus der Hand.

Nicht A oder B, sondern C

Fast 600 Seiten Werk- und Lebensprosa, Kapitel für Kapitel ein Essay, voll von Einblicken in unveröffentlichte Tagebücher- und Briefnotate. Hilbig, der Arbeitersohn, der klein gehalten wird von seiner Familie und vom Staat DDR, schraubt sich heraus aus den Verhältnissen, die mit den Begriffen „Asche“, „Abwesenheit“ und „Schlaf“ gut gefasst sind. Asche, das meint die Berg-arbeiterherkunft des Halbwaisen, dessen Vater bei Stalingrad vermisst wurde. Abwesenheit, das ist einerseits der Ort der Poesie, andererseits der notorische herrschaftliche Ausschluss des Unterschichten-Kindes. Schlaf, das ist der Zustand der „müden Generation“ der im Krieg Geborenen.

Wie souverän und unaufdringlich Michael Opitz das überreiche Hilbig-Material miteinander ins Gespräch bringt, beeindruckt. Wie man einsehen muss, dass Hilbig heute zwar beinahe ganz veröffentlicht, aber noch lange nicht gelesen ist. Wie die von der Romantik bis zu den totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts reichende Moderne mit Hilbig begriffen werden kann. Dem Autor, der von sich sagte, dass er weder A (Arbeiter) noch B (Schriftsteller), sondern C sei. Und der es hasste, als „Arbeiterschriftsteller“ abgekanzelt zu werden. Niemand bezeichnet Heiner Müller als „Angestellten“-Dichter - was aber nicht ganz falsch wäre.

Sich von den gewalttätigen sozialen Dämonen seiner Herkunft zu befreien - Mutter, Großvater, „Vater Staat“ -, hatte Hilbig ein Leben lang zu erkämpfen; es ist ihm an Ende gelungen durch die Liebe und Freundschaft der Menschen, die ihn begleiteten. Seine Unerschrockenheit war eine Mitgift seines Außenseitertums, denn mit einem sozialen Abstieg war ihm nie zu drohen. Es gab für Hilbig kein Tiefer, nur ein Heraus: Dieser Weg führte mit der Literatur durch das eigene Leben.

Michael Opitz: Wolfgang Hilbig. Eine Biographie. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017, mit zahlreichen Abbildungen, 672 Seiten, 28 Euro (mz)