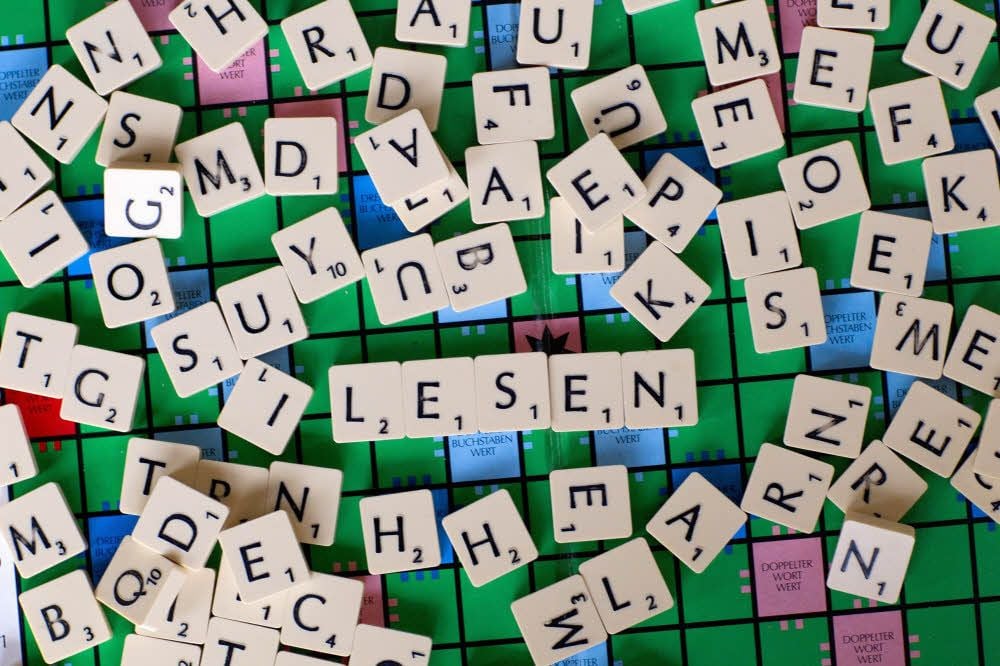

Das letzte Tabu Wie kann man Analphabeten helfen?

Magdeburg - Ein Smartphone bedienen kann jeder. Lesen und schreiben nicht. Und weil das so unglaublich scheint, ist hier vom letzten Tabu in unserer Gesellschaft die Rede. Denn dass er (oder sie) Schwierigkeiten hat, Sinnzusammenhänge aus mehreren, aneinandergereihten Wörtern zu entnehmen, will kaum jemand zugeben.

Bisher war man von vier Millionen sogenannter struktureller Analphabeten in Deutschland ausgegangen, tatsächlich seien es aber 7.5 Millionen, sagt Reinhild Hugenroth von der in Magdeburg ansässigen Landesnetzwerkstelle Alphabetisierung und Grundbildung Sachsen-Anhalt.

59 Prozent der Analphabeten stehen dabei Arbeit

Die alarmierende Zahl geht aus einer jüngeren Studie hervor, die von dem renommierten Institut Infratest dimap durchgeführt wurde. Als Testmittel diente ein Text, wie er für beliebte, weit verbreitete Rätselhefte Verwendung findet und auch von Menschen mit geringerer Bildung verstanden werden kann. Kann - wenn es denn nicht am Lese-Vermögen hapert. In Sachsen-Anhalt trifft das den Angaben Hugenroths zufolge auf rund 200.000 Menschen aus der deutsch sprechenden, erwerbsfähigen Bevölkerung zu. Das macht rund 14 Prozent in dieser Gruppe aus. Von Immigranten und Geflüchteten ist hier also noch gar keine Rede.

Die Mehrzahl der Analphabeten, 59 Prozent immerhin, stehen dabei in Arbeit - meist in weniger qualifizierten Jobs etwa im Gastgewerbe und auf dem Bau. Aber auch dort, so Hugenroth, kann der quasi im Untergrund lebende Nicht-Lesekundige, der sich bislang trickreich und fantasievoll durch sein Berufsleben gemogelt hat, inzwischen in Schwierigkeiten kommen. Die Digitalisierung macht es möglich.

So empfängt ein Kranführer die früher mündlich übermittelten Anweisungen, wohin er Kisten oder Paletten mit Material zu stapeln hat, heutzutage schon mal via Display an seinem Arbeitsplatz.

Analphabetismus gilt als nicht gesellschaftsfähig

Was tun? Der Mann fotografiert den Auftrag mit seiner Handykamera, sendet das Bild per SMS oder WhatsApp-Nachricht an eine Person seines Vertrauens und lässt sich den Text vorlesen. Eine Lösung für den Moment, gewiss. Aber eben auch mit andauerndem Stress verbunden. Und somit ungeeignet für eine sorgenfreie Zukunft.

Das Schwierigste bei der Lösung dieses Problems ist der Umstand, dass Analphabetismus als nicht gesellschaftsfähig gilt und deshalb bei denen, die Hilfe dringend brauchen könnten, hochgradig schambesetzt ist. Ein Teufelskreis, den eine Landesinitiative nun durchbrechen soll. „Wir müssen dorthin, wo die Leute sind, Bildung to go allein reicht in diesem Fall nicht“, sagt Reinild Hugenroth. Ihre Netzwerkstelle will sich deshalb mit anderen „großen Playern“ verabreden, darunter mit den Wohlfahrtsverbänden und dem Landessportbund. Und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will den Helfern helfen, den Weg zu den Arbeitgebern zu ebnen.

2019 soll in Sachsen-Anhalt eine Landesstrategie stehen

Bereits vor einem Jahr ist eine Alphabetisierungsdekade ausgerufen worden, in jedem Bundesland wird eine Koordinierungsstelle die Arbeit steuern, 2019 soll in Sachsen-Anhalt eine Landesstrategie stehen.

Und wie verhindert man indessen, dass sich das Problem auf nachwachsende Generationen vererbt? Denn welche Hilfe sollen Eltern, die selbst kaum lesen können, ihren Kindern beim Lesenlernen geben können? „Ein ganz wunder Punkt“, sagt Hugenroth und verweist auf ein Präventionsprojekt für Kindertagesstätten. Und auf die Bedeutung der Ganztagsschule: „Sie ist Lebens- nicht nur Lernort!“ (mz)