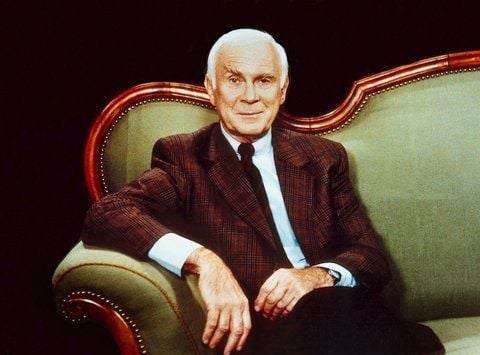

Vicco von Bülow Vicco von Bülow: Loriot - Das Lächeln der Selbsterkenntnis

Halle (Saale)/MZ. - Zuletzt war es still geworden um den feinen Herrn mit dem leisen Lächeln. Sein Abschied vom TV-Bildschirm liegt mittlerweile vier Jahre zurück, 2008 sah man ihn noch einmal bei der Eröffnung einer Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Berlin - dann zog sich Loriot endgültig aus der Öffentlichkeit zurück. Am Montag ist er 87-jährig in Ammerland am Starnberger See gestorben. Und so, wie sich ganz Deutschland auf den Humor des Bernhard Victor Christoph-Carl von Bülow aus Brandenburg einigen konnte, ist nun auch die Trauer kollektiv: In den offiziellen Nachrufen aus Kultur, Medien und Politik wurde er als "Universalgenie" apostrophiert, das "unvergessen" bleiben wird.

Man darf annehmen, dass Loriot von solchen vollmundigen Würdigungen eher peinlich berührt gewesen wäre. Wie uneitel der Humorist mit der eigenen Person umging, sah man am deutlichsten in den Galas, mit denen er zwischen 1983 und 2003 seine runden Geburtstage im Fernsehen feierte.

Hier wurde alles Gravitätische zum Scheitern verurteilt, wurde neben dem Medium auch der Jubilar lächerlich gemacht - und das Publikum so auf eigene Kosten bestens unterhalten. Das war überhaupt eines der Geheimnisse von Loriots Humor: Er lachte auch und vor allem über die eigenen Schwächen, seine Sketche und Spielfilme waren immer entlarvend, aber nie verletzend. Und er war ein Multitalent, das von sich behauptete: "Die berufliche Frage ist bei mir eigentlich nie ganz gelöst worden."

Dass sich hinter diesem Understatement eine bittere Wahrheit verbarg, hatte mit der Jugend des Vicco von Bülow zu tun: Geboren 1923 in der Stadt Brandenburg, verließ er als 17-Jähriger das Gymnasium mit Notabitur, um Offizier zu werden. Drei Jahre war er während des Zweiten Weltkrieges als Soldat der Wehrmacht eingesetzt, erst 1946 bestand er die endgültige Reifeprüfung - und studierte danach für zwei Jahre Malerei und Grafik in Hamburg. Den Durchbruch brachte ihm die Erfindung jener knollennasigen Herren, die schon bald die Humorseiten von Zeitschriften wie "Stern" und "Quick" bevölkerten - und 1954 im ersten eigenen Buch "Auf den Hund gekommen" erschienen.

13 Jahre später entdeckten das Fernsehen und Loriot ihre Liebe zueinander: Zunächst moderierte der seriöse Herr, der bereits in Filmen wie "Die Brücke" und "Der längste Tag" mit Nebenrollen geglänzt hatte, das Magazin "Cartoon". 1971 rief sein Zeichentrick-Hund Wum im "Großen Preis" erstmals zur Teilnahme an der Fernsehlotterie auf, dann folgten jahrzehntelang Kurzfilme in verschiedenen Formaten - und schließlich mit "Ödipussi" und "Pappa ante Portas" das Spätwerk auf der Kinoleinwand.

Dass der erste dieser beiden Klassiker seine Premiere am 10. März 1988 zeitversetzt in Ost- und Westberlin feierte, stellte deutlich unter Beweis, wie ernst Loriot seine heitere Mission nahm: Bereits 1985 hatte er eine Ausstellung in seiner Geburtsstadt Brandenburg eröffnet, 1987 war er im Palast der Republik aufgetreten - kleiner Grenzverkehr im Dienste des Humors, der diesseits wie jenseits der Mauer verstanden wurde. Recht eigentlich aber war Loriot ein scharfsinniger Gesellschaftskolumnist der alten Bundesrepublik.

Ob er nun Emanzipationsbemühungen im "Jodeldiplom" oder die ungehemmte Fortschrittsgläubigkeit in dem Spielzeug-Atomkraftwerk für Dicki Hoppenstedt karikierte, ob er die Lebenskontrolle durch die neuen Medien am Beispiel des Lottogewinners Erwin Lindemann oder des Ehepaars vor dem kaputten Fernsehapparat zeigte - stets verbarg sich im Witz eine tiefere Wahrheit, die sich oft auf Loriots Lieblingsformel "Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen" bringen ließ.

Auch als es ihm schließlich gelang, das perfekte Drei-Minuten-Glück seiner Fernsehszenen auf Spielfilmlänge zu erweitern, mischte er immer ein wenig Melancholie in die Geschichte. Denn war es nicht eigentlich abgrundtief traurig, wie der hagestolze Paul Winkelmann um die Liebe von Margarethe Tietze warb, während er von seiner Mutter in ödipaler Abhängigkeit gehalten wurde? Oder wie Heinrich Lohse plötzlich vor der Tür seiner Familie stand, die bislang gut ohne ihren Ernährer ausgekommen war? Natürlich war es das - und zum Brüllen komisch.

Loriot hat die Berliner Philharmoniker dirigiert, den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saens ebenso wie Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" um wunderbare Texte bereichert, er hat Opern inszeniert und kommentiert. Wer seine Danksagungen bei Preisverleihungen kannte, wünschte ihm jede erdenkliche Auszeichnung, um mehr von diesen klugen, selbstironischen Reden zu hören. Der Mann, der mit solchem Humor gesegnet war, muss ein glücklicher Mensch gewesen sein - auch im Privatleben, in dem Loriot sechs Jahrzehnte mit der selben Frau verheiratet war und zwei Töchter und zwei Enkel hatte.

Dass es ihm übrigens gelungen ist, Eingang in das als "Pschyrembel" bekannte medizinische Nachschlagewerk zu finden, dürfte die Haltbarkeit seines Werks zusätzlich erhöhen. Denn der Eintrag über "Die Steinlaus" wird bleiben. Ihr Entdecker aber fehlt.