#varoufake #varoufake: Jan Böhmermann gelingt Meisterstück der Medienkritik

Köln - Meine Damen und Herren“, verspricht Orson Welles am Anfang seines Film-Essays „F wie Fälschung“ (1973) den Kinogängern, „alles, was sie in der nächsten Stunde von uns hören, ist wirklich wahr und basiert auf geprüften Fakten.“

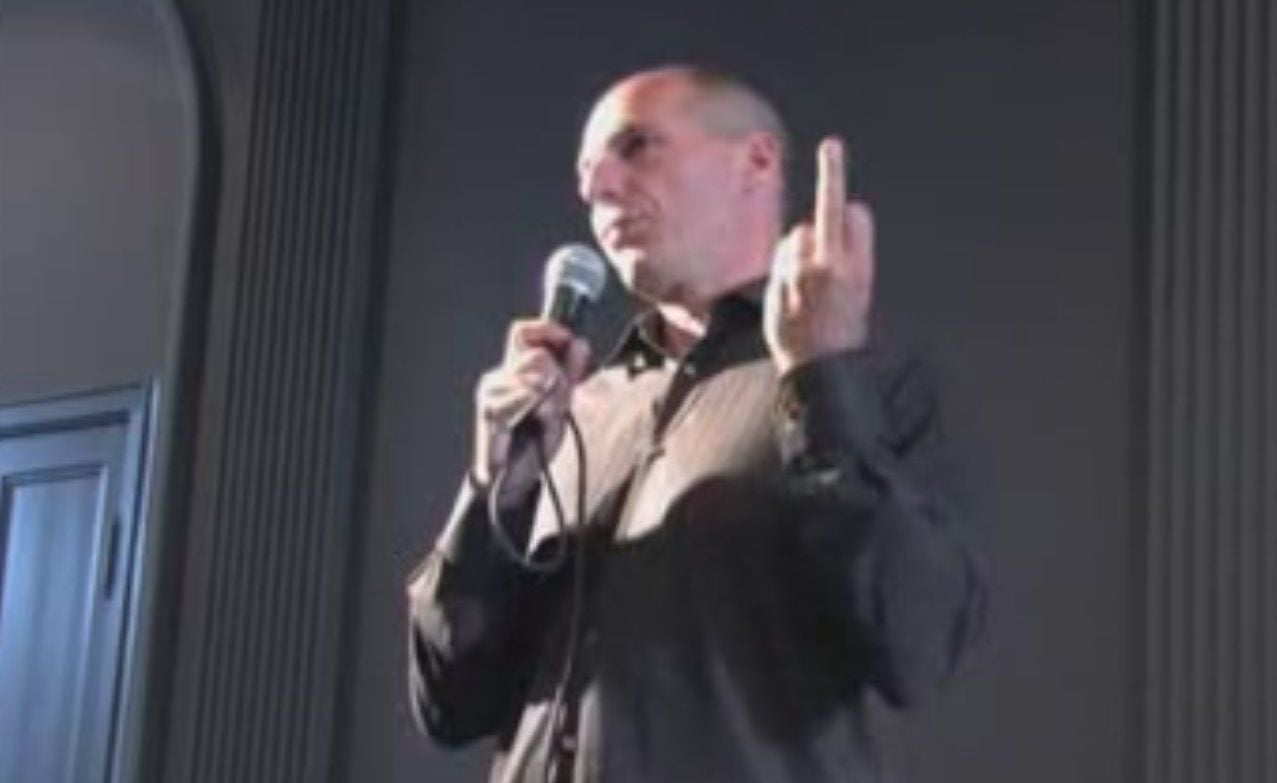

„Dieses Video ist falsch“, entrüstet sich der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, er ist der ARD-Talkshow von Günther Jauch zugeschaltet, „das ist so montiert worden. Ich habe so etwas nie gemacht. Ich schäme mich dafür, dass man mir so etwas zutraut.“ Jauch hatte zuvor einen „Youtube“-Ausschnitt von einer Konferenz in Zagreb aus dem Jahr 2013 gezeigt. Auf der Varoufakis in einem Vortrag Deutschland symbolisch den Stinkefinger zeigt.

„Lieber Günther Jauch, liebe ARD, liebe »Bild«-Redaktion, Sie müssen jetzt ganz, ganz stark sein“, wendet sich ein breit grinsender Jan Böhmermann, Moderator des „Neo Magazin Royale“ im ZDF, in einem am Mittwochabend veröffentlichten Video an seine Kollegen. Es folgt eine aufwendige Beweisführung: Eine kroatisch sprechende Mitarbeiterin, die den Kontakt zur Konferenz in Zagreb aufnimmt, ein Schauspieler im Greenscreen-Studio, der Varoufakis’ linken Arm darstellt, ein Grafiker, der in Anwesenheit des Redaktions-Teams vorführt, wie er den unverdächtigen Arm des Finanzministers durch den berüchtigten Stinkefinger ersetzt.

Eigentlich sei der gefälschte Ausschnitt nur für Böhmermanns satirische Rock-Hymne „V for Varoufakis“ gedacht gewesen.

Analysen, Meinung und Verwirrung

Prompt birst das Internet in einer schwer zu trennenden Melange aus Meinung und Verwirrung, hashtag „#varoufake“. Hämische Kommentare, Analysen von professionellen Medienbeobachtern und selbst ernannten Fälschungsexperten. Hatte sich Varoufakis zu Recht über einen manipulierten Filmausschnitt beschwert? Kann man jetzt nicht einmal mehr Günther Jauch trauen? Sogar Varoufakis selbst meldet sich zu Wort und verlangt via Twitter eine Entschuldigung von Jauch.

Es wäre die Fälschung des Jahrzehnts. Wie betulich wirkt dagegen der Buntstiftlutscher, den einst die Satirezeitschrift „Titanic“ zu „Wetten. dass..?“ aussandte, um die deutsche Samstagabendunterhaltung zu untergraben. Oder ist Böhmermanns Bekenntnis selbst die dreistere Manipulation?

Spulen wir zurück zu Orson Welles. Auf dessen Wahrheitsversprechen zu Anfang von „F wie Fälschung“ folgt eine rasant geschnittene Dokumentation über einen spanischen Kunstfälscher und dessen Biografen. Der sich wiederum als Verfasser frei erfundener Biografien entpuppt. Daran schließt eine tolldreiste Geschichte von gefälschten Picasso-Aktbildern an, die Welles’ damalige Geliebte zeigen sollen. Sie ist erstunken und erlogen. Allerdings beginnt sie erst nach der 60. Filmminute. Der Regisseur hat sein Versprechen gehalten.

Tatsächlich kann man keiner Behauptung vertrauen, die in „F wie Fälschung“ aufgestellt wird. Am Anfang des Films präsentiert Welles’ ebenjene Geliebte, ganz stolzer Galan, wie sie einen Boulevard entlangspaziert. Männer drehen sich nach ihr um. Er habe sie mit versteckter Kamera gefilmt, erklärt Welles. Doch schaut man sich die Einzelbilder an, entdeckt man eine zweite, unbekannte Frau, die in manchen Sequenzen anstelle der Geliebten der Kamera entgegenspaziert. Ein kleiner Zaubertrick, eine Bildmanipulation. Die allerdings alles in Frage stellt, was davor und danach als Wahrheit präsentiert wird. Der Zuschauer kann seinen Augen nicht mehr trauen und verirrt sich in einem Spiegelkabinett aus seitenverkehrten Gewissheiten.

Aus #varoufake wird #varoufakefake

Als Jan Böhmermann nach 15 Stunden totaler Medienverwirrung den #varoufake als #varoufakefake – als gefälschte Fälschung – enthüllt, ist ihm ein ganz ähnlicher Trick gelungen. Den Mittelfinger des Finanzministers hat er als eine Art Superzeichen ausgemacht, ein Pars pro toto, das den Komplex aus Euro- und Europa-Krise, den von manchen Medien geschürten Griechen-Hass und der Grexit-Drohung auf eine obszöne Geste reduziert, auf einen an sich völlig unwichtigen „Youtube“-Schnipsel.

Der steht wie ein Elefant im Debatten-Raum. Böhmermann behauptet frech, er hätte ihn dort hingezaubert. Und lässt das Publikum im Ungewissen darüber, ob er nun ein großer oder nur ein dreister Manipulator ist. Als die Antwort folgt, hat auch der letzte begriffen, dass es auf diese Wahrheit gar nicht ankommt. Der Elefant war die Lüge, die Medien hatten ihn aus einer Maus beschworen. Jetzt ist er entzaubert.

„Unser Video ist zu 100 Prozent echt!“, behauptet Böhmermann in seiner Stellungnahme. Und Recht hat er, dieser Meister des „long con“, der von langer Hand vorbereiteten Trickgaunerei. Hätte er nicht vor einem Jahr Stefan Raab mit einer aufwendig gefakten chinesischen „TV Total“-Kopie genarrt, es hätte ihm wohl niemand den angeblich computergenerierten Mittelfinger abgenommen.

Jetzt traut man Böhmermann alles zu. Ähnlich wie Orson Welles, seit der mit seinem täuschend echtem „Krieg der Welten“ Radiohörer in Panik versetzt und das Urvertrauen ins drahtlose Medium erschüttert hatte. „Wir professionellen Lügner“, bekennt der Meister in „F wie Fälschung“, „hoffen der Wahrheit zu dienen.“