Big Bang Theory Big Bang Theory: Wie echt sind die Formeln von Leonard und Sheldon?

In der Welt des Kinos und des Fernsehens gibt es den Abenteurer-Archäologen Indiana Jones, Doc Brown mit seiner Zeitmaschine, die Dinoforscher aus dem Jurassic Park oder den größenwahnsinnigen Dr. Frankenstein.

Selten jedoch ist der wissenschaftliche Hintergrund einer TV-Serie so sorgfältig ausgearbeitet wie bei den Physikstudenten aus „The Big Bang Theory“ (engl: „Die Urknalltheorie“), die in Deutschland gerade in die zehnte Staffelrunde startet.

Gastauftritte von Forschern in „The Big Bang Theory“

Margaret Weitekamp, Kuratorin am National Air and Space Museum in Washington, hat der Serie jetzt sogar eine eigene Analyse im wissenschaftlichen Fachjournal „Physics today“ gewidmet.

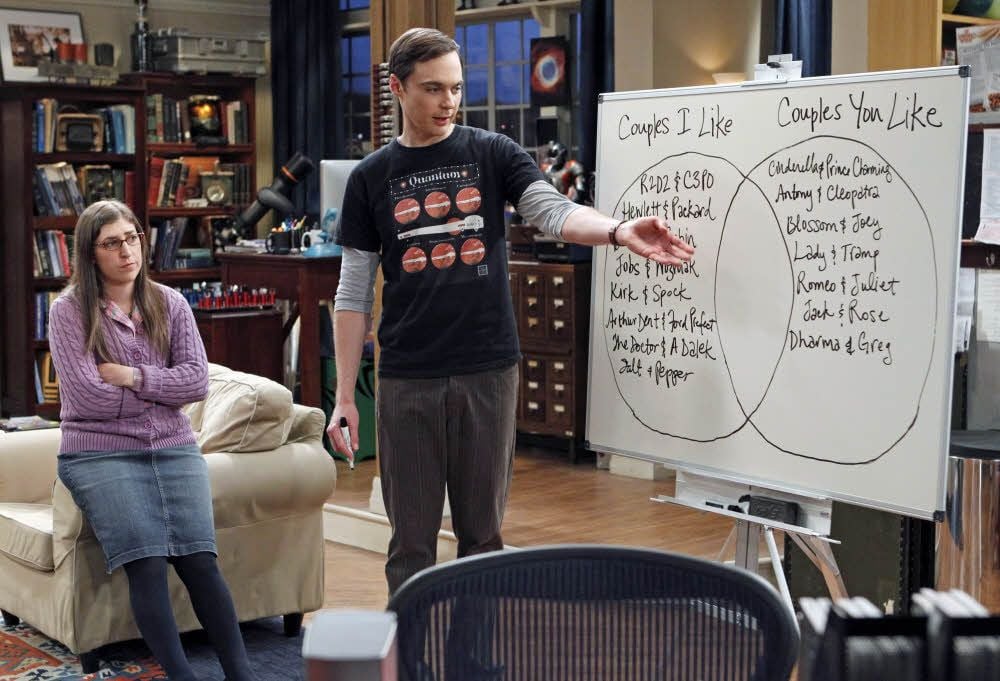

„The Big Bang Theory“ spielt wie viele US-Sitcoms in einer WG-Wohnung zweier hochbegabter Physiker mit unterentwickeltem Sozialverhalten. Zu den Serien-Zutaten gehören auch „Klingonen-Scrabble“ spielende Forscherkumpels, um Anerkennung kämpfende Wissenschaftler-Freundinnen sowie Whiteboards mit Formelkolonnen und einem riesigen Modell der DNA-Doppelhelix.

Ein Clou der Serie: Die Formeln auf den Whiteboards passen thematisch zu den Episoden. Dafür haben sich die Serienmacher extra David Saltzberg, Physik- und Astronomieprofessor der University of California, ins Boot geholt. Die Schauspieler mussten seitenlang Fachvokabular auswendig - und richtig aussprechen - lernen.

Das Forscherambiente ist so stimmig, dass viele bekannte Wissenschaftler, etwa Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, schon Cameo-Auftritte in der Serie hatten.

Zudem unterstützte die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Team, um einen ISS-Flug von Astrophysiker Howard möglichst realistisch aussehen zu lassen.

„The Big Bang Theory“ unterstützt das Nerd-Klischee

Doch trotz aller Hintergrund-Details zeige auch diese Serie einen Wissenschaftler-Stereotyp, betont die Analyse-Autorin Weitekamp: den Nerd, ein in sein Fachgebiet versunkenes Superhirn.

In Deutschland hat die Medienwissenschaftlerin Petra Pansegrau von der Universität Bielefeld lange über das Bild von Wissenschaftlern in Film und Fernsehen gearbeitet. Um die Darstellung von Wissenschaft gehe es aber fast nie, so ihre Erkenntnis.