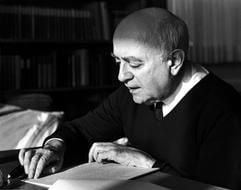

Theodor W. Adorno Theodor W. Adorno: Zum 100. wird die Privatperson entdeckt

Frankfurt/Main/dpa. - Als Vater der Kritischen Theorie der «Frankfurter Schule» war der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno (1903-1969) moralisches Gewissen und intellektueller Stachel in der Nachkriegszeit. Zum 100. Geburtstag am 11. September wird erwartungsgemäß viel räsoniert über das intellektuelle Erbe des Denkers. Doch 34 Jahre nach seinem Tod weicht die Ehrfurcht: Der spröde Autor der «Negativen Dialektik» mit seinen unerbittlichen Wertungen («Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch») wird nun vor allem als Privatperson wahrgenommen.

Drei neue Biografien porträtieren einen bisweilen rührenden «Teddie», wie er von Freunden genannt wurde: Die über 1000 Seiten starke Biographie von Stefan Müller-Doohm im Suhrkamp Verlag («Adorno. Eine Biographie.»), die nur halb so dicke Konkurrenz von Detlev Claussen bei S. Fischer («Theodor W. Adorno. Ein letztes Genie») und die noch schmalere Variante von Lorenz Jäger bei der Deutschen Verlags-Anstalt («Adorno. Eine politische Biographie»).

Der Leser entdeckt einen neuen Adorno. Einen unbedarften Gutmenschen, der Ernst Blochs ironischen Hilferuf, er müsse in den USA Teller waschen und Altpapier bündeln, für bare Münze nimmt und einen Spendenaufruf veröffentlicht, woraufhin der Philosophenkollege ihm die Freundschaft kündigt. Oder einen Stenz, der seine Gattin Tagebucheinträge über erotische Abenteuer abtippen lässt. Da tritt mancher Widerspruch zu Tage: Der Feind der «Kulturindustrie» («Jazz hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun») mag Tangos. Der Kino- Verächter («Was ans Bild sich klammert, bleibt Götzendienst») ist sauer, wenn ihn jemand bei der TV-Affen-Serie «Daktari» stört.

Zerstört wird auch der berufliche Mythos einer Männerfreundschaft und Arbeitssymbiose zwischen Adorno und Max Horkheimer, den beiden Co-Autoren der «Dialektik der Aufklärung» und gemeinsamen Leitern des Instituts für Sozialforschung. Prominente Ex-Schüler wie der Filmemacher Alexander Kluge und Regisseur Ivan Nagel erinnern sich im TV-Zweiteiler von Arte und SWR an die Unterwürfigkeit Adornos, der bei Horkheimer «immer den Diener machte» (Nagel). Nicht einmal dann konnte sich Adorno gegen Horkheimer durchsetzen, als dieser den jungen Assistenten Jürgen Habermas aus Frankfurt vertrieb, den Adorno sehr schätzte. Müller-Doohm hat indes ein Liedchen ausgegraben, das «Teddie» für «Max» komponiert hatte: «Rüsselmammuts Heimkehr».

Lange im Schatten der Aufmerksamkeit lag auch der Musiker Adorno. Was jahrzehntelang als Hobby des Denkers abgetan wurde, ist heute als unverzichtbarer Bestandteil seines Intellekts anerkannt. Als logische Abfolge erscheint der Weg vom musikalischen Kind zum ambitionierten Musikkritiker, vom Komponisten von Zwölftonmusik bis zum Autor der allumfassenden Ästhetischen Theorie. Kein geringerer als Thomas Mann bat Adorno bei seinem Musiker-Roman «Dr. Faustus» um musikwissenschaftliche Beratung. Adornos Anspruch an Musik war hoch: Von Kunst erwartete er nicht weniger als «die imaginäre Wiedergutmachung der Katastrophe Weltgeschichte».

Nicht mehr allzugut weg kommt der empirisch arbeitende Soziologe Adorno. Sein Herz habe wohl nicht an solchem Broterwerb gehangen, mutmaßte auf Arte der Philosoph Richard Sennett angesichts «methodischer Mängel». Tatsächlich waren für Adorno Aufträge wie die Analyse von Horoskopen oder dem Arbeitsklima in Betrieben allenfalls Material für weiterführende Arbeiten. So wurde die US-Studie über «Die autoritäre Persönlichkeit» mit ihrer berühmten Skala zum Messen von Antisemitismus ein wichtiger Baustein für die Gesellschaftsanalyse.

Der Nationalsozialismus (diese «Diktatur Verfolgungswahnsinniger») bleibt das einschneidende Erlebnis in Adornos Leben, auch wenn weder er noch seine Familie Opfer der Nazis wurden. Bis heute sind seine «Aufzeichnungen aus dem beschädigten Leben», die aphoristischen «Minima Moralia», Adornos erfolgreichstes Buch. Das darin ausgedrückte Grauen prägte seine Weltanschauung. Auschwitz zu erklären und ein neues zu verhindern war fortan seine Mission. Hierin begründet sich Adornos politisches Renommee in der Nachkriegszeit.

«Unbestechlich» nennt ihn Alexander Kluge, «sendungsbewusst» sein Biograph Rolf Wiggershaus. Buch-Autor Detlev Claussen attestiert ihm «unendlichen Fleiß», für die Dokumentarfilmer Meinhard Prill und Kurt Schneider war sein Denken «revolutionär». Für seinen Nachfolger als Leiter des Instituts für Sozialforschung, Axel Honneth, ist manches bis heute «von höchster Aktualität», anderes aber «verstaubt».

Das empfanden wohl schon die protestierenden Studenten der Jahre 1968 und 1969. Der von ihnen als Vordenker wahrgenommene Theoretiker des ehemals marxistischen Instituts verweigerte sich der Praxis. Statt sich an die Spitze des Kampfes zu setzen, verurteilte er die «idiotische Brutalität» der Studenten. Kurz vor seinem Tod hatte Adorno das besetzte Institut mit Polizeigewalt räumen lassen und gegen den Rädelsführer vor Gericht ausgesagt. Dass ihm das berühmte «Busen-Attentat» das Herz gebrochen haben könnte, glauben die Biographen nicht. Sein Tod im Urlaub in der Schweiz am 6. August 1969 hatte mit tanzenden halbnackten Frauen im Hörsaal nichts zu tun.