Stefan Heym Stefan Heym: Amerikaner aus Sachsen

halle/MZ - Walter Ulbricht nannte ihn den „amerikanischen Schriftsteller mit DDR-Pass“. Er lag damit nicht falsch - egal, was der SED-Chef mit diesem Wort im Schilde geführt haben mag. Denn zu dem vielen, was bis heute an dem Schriftsteller und Politiker Stefan Heym beeindruckt, gehört dessen amerikanisches Naturell.

Heyms - vor allem unter DDR-Bedingungen - provozierende Lässigkeit. Seine Entschlussfreude und Lakonie. Sein Sinn für packende Erzählstoffe und sein Widerwillen, die Literatur in die Fächer U und E, also in Unterhaltung und sogenannte ernste Kunst zu trennen. Nicht zuletzt: Heyms Sinn für Komik und - bei allem sozialistischen Idealismus - für die Wirklichkeit.

Die geriet dem Erfolgsschriftsteller, der heute vor 100 Jahren im sächsischen Chemnitz geboren wurde, selten aus dem Blick. Auch wenn das in den Nach-Wende-Jahren so erscheinen konnte. Aber Heym war nicht naiv, auch nicht in weltanschaulicher Hinsicht.

Einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz halten Sie nicht für möglich?, wurde der 87-Jährige im Jahr 2000 von einem Journalisten der Hamburger Wochenzeitung „Die Woche“ gefragt. Heym: „Ideale Verhältnisse werden nie existieren. Man wird auch nie einen idealen Sozialismus schaffen. Das gibt es nicht. Es sei denn, wir geraten zufällig ins Paradies.“ Sie haben eine Affinität zum Common Sense? Heym: „Das stimmt. Freut mich, dass Sie das bemerkt haben.“

Common Sense: Das ist der gesunde Menschenverstand. Nur mit diesem, meinte Heym, sei den Verhältnissen beizukommen. „Sie können doch nicht mit Träumen herangehen an Ihre Sache. Sie müssen doch mit der realen Welt rechnen.“

Das hatte Stefan Heym, der mit dem Namen Helmut Flieg als Sohn einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie geboren wurde, früh zu lernen. 1931 veröffentlichte der 18-Jährige ein antimilitaristisches Gedicht in der Chemnitzer „Volksstimme“. Mit Zeilen wie „Wir haben in Mördern großen Export“, zog der junge Autor den Zorn der rechten Kreise auf sich, der ihn um das Abitur in Chemnitz brachte. Der Schüler zog nach Berlin, wo er die Hochschulreife nachholte, erste Artikel für Ossietzkys „Weltbühne“ notierte und 1933 Philosophie, Germanistik und Journalistik zu studieren begann.

Nur für wenige Wochen. Bereits nach dem Reichstagsbrand floh der von den Nazis verfolgte Jungliterat nach Prag, wo er sich - um seine Eltern zu schützen - das Pseudonym Stefan Heym zulegte. 1935 erlangte er ein Stipendium für die Universität von Chicago und siedelte in die USA über. Sein Studium finanzierte er als Tellerwäscher, Kellner und Journalist, veröffentlichte 1942 seinen ersten Roman „Hostages“ („Der Fall Glasenapp“) und trat 1943 - inzwischen als amerikanischer Staatsbürger - in die US-Armee ein, mit der er 1944 in der Normandie landete. Im April 1952 war alles vorbei. In einem Offenen Brief an den Präsidenten Eisenhower beschuldigte Heym die Vereinigten Staaten, den Koreakrieg angezettelt zu haben. Er gab seine Staatsbürgerschaft ab, seine Kriegsorden und sein Offizierspatent, um zeitgleich die Regierung der DDR um Asyl zu bitten. Das wurde gewährt.

Man will sich eine DDR ohne Stefan Heym nicht vorstellen müssen. Ohne dass von Zeit zu Zeit sein politischer Klartext von Ostberlin aus über das Westfernsehen in den Osten hinein verbreitet wurde. Ohne, dass in sofort vergriffenen Auflagen seine amerikanisch geschulte Prosa über die Ladentische ging. Seinerzeit viel gelesene und debattierte Bücher wie „Die Schmähschrift“ (1970) über die Zensur-Konflikte des Schriftstellers Daniel Defoe, „Der König David Bericht“ (1972) über den alttestamtentarischen Herrscher Salomo, der die Geschichte seiner Herrschaft umlügt, oder „Ahasver“ (1981), von Heym selbst als sein bestes Buch begriffen, in dem dieser den Ewigen Juden zu einem gestürzten Engel umdeutet, der als ein Revolutionär durch die Geschichte zieht.

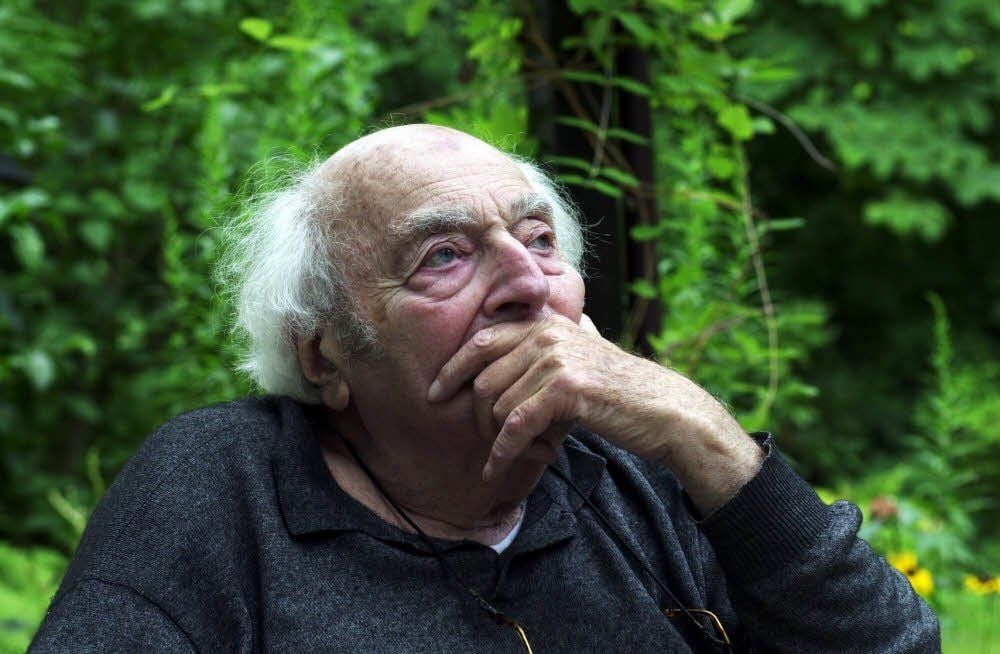

„Der König David Bericht“ sei „die bis dato schärfste und tiefgehendste Auseinandersetzung mit dem Poststalinismus gewesen“, schreibt Friedrich Schorlemmer in den zum 100. Heym-Geburtstag von Therese Hörnigk herausgegebenen Erinnerungen an den Schriftsteller. Ein lebendiges und streitbar anregendes Buch, in dem neben literarischen und politischen Weggefährten wie Egon Bahr, Christoph Hein und Daniela Dahn, auch Freunde von Heyms Witwe Inge zu Wort kommen wie die Schauspielerin Annekathrin Bürger und deren Dessauer Familie: das Künstlerpaar Olaf und Christine Rammelt-Hadelich - er lieferte ein Heym-Porträt zu, sie das Foto einer bronzierten Büste.

Man liest auch die kritische Heym-Würdigung des Berliner Publizisten Friedrich Dieckmann (von dem man sich nur wünschen kann, dass er einmal einen Band „Erinnerungen“ verfasst) mit Gewinn, der die auch autoritären und politisch sentimentalen Züge des Schriftstellers vorstellt, der aller Verfolgung in der DDR zum Trotz, einen hochprivilegierten Status genoss, der ihn schützte. „Ich mochte ihn gern“, schreibt Dieckmann, „und mochte nur seine Kothurne nicht, auf die er sich stellte“, also die hohen antiken Bühnenschuhe.

„Im Alter hatte er sie hinter sich gelassen“, fügt Dieckmann hinzu über den Berliner Amerikaner aus Sachsen, der sich als „Weltmensch“ begriff. Der starb 2001 am Toten Meer in Israel: 88 Jahre alt, nach der Teilnahme an einer Heinrich-Heine-Konferenz in Jerusalem.