Soldatenpost Soldatenpost: Briefe aus der Hölle

Es liegt kein Segen auf diesem Grundstück, das steht für Frank Schumann fest. Als der Wahlberliner nun zum ersten Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert wieder nach Groß Naundorf bei Annaburg im Landkreis Wittenberg kommt, erwartet ihn ein Bild, wie er es aus der Vergangenheit kennt. Wo Schumann 1986 in einem zum Abriss bestimmten Lehmhaus einen Schatz gefunden hatte, steht zwar ein neues Gebäude, das aber „nun auch schon wieder seit Jahren leer steht und zwangsversteigert werden soll“. Erneuter Abriss scheint Schumann fast „die beste Lösung“, der Bau ist schon per Augenschein ziemlicher Pfusch.

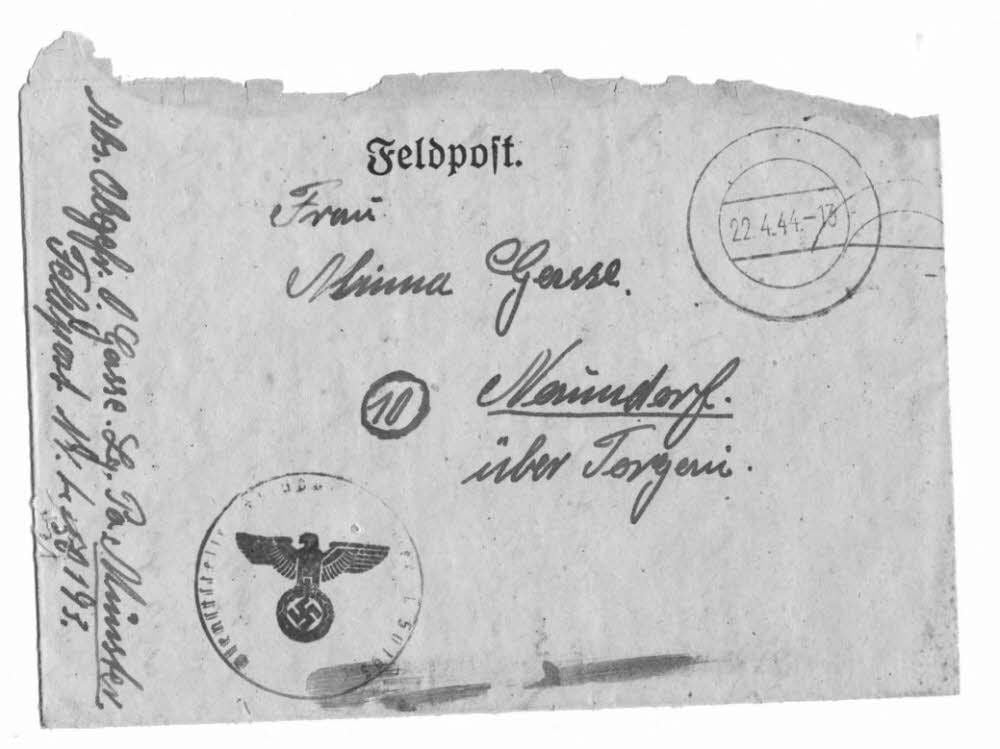

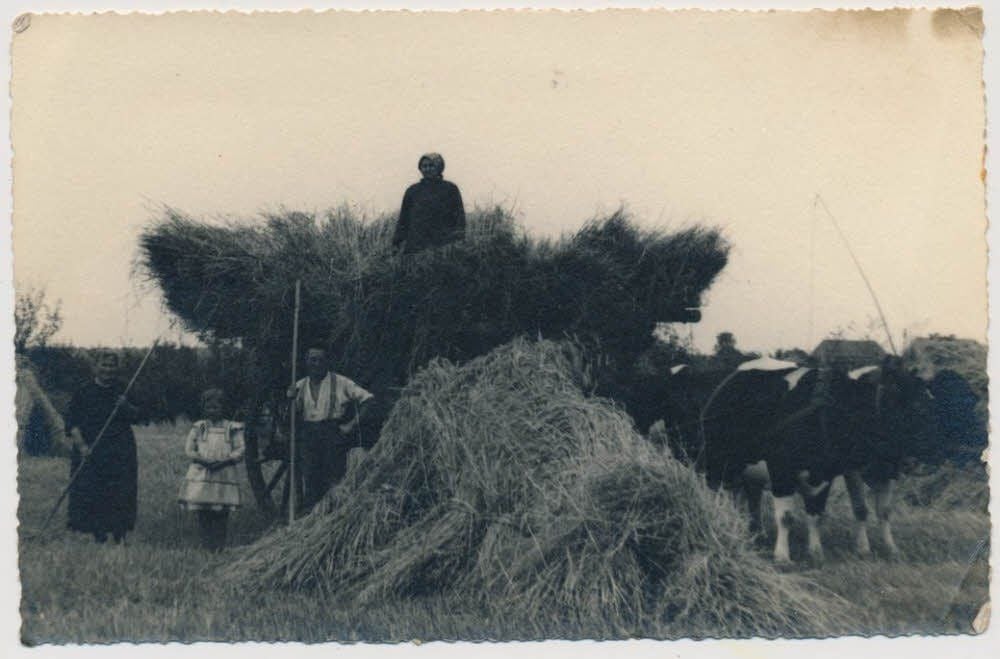

Nein, ein Segen liegt nicht auf diesem Anwesen, zu dem ein Bekannter den gelernten Journalisten vor 27 Jahren gerufen hatte, nachdem im Haus zahlreiche Papiere entdeckt worden waren. Schumann, als Pfarrerssohn in Torgau geboren und von Haus aus geschichtsinteressiert, kam gucken. Und fand in der Ruine des Lehmhauses, in dem die Familie Gasse mehrere Generationen lang gewohnt hatte, mehr als anderthalbtausend Briefe, die sich die Familienmitglieder vor allem während der beiden Weltkriege zwischen 1914 und 1918 und 1941 und 1945 geschrieben hatten. „Wir klaubten Fotos, Briefe und Karten aus dem Müll“, berichtet er, „alte Zeitungen, Taufscheine, Milchabrechnungen, Arbeitsbücher und ein eisernes ,Ehrenkreuz für Eltern’“.

Den ungewöhnlichen Schatz hat der frühere Geschichtsredakteur der DDR-Jugendzeitung „Junge Welt“ bis heute gehütet. Um ihn jetzt, versehen mit knappen Anmerkungen zum allgemeinen Zeitgeschehen, in das die einzelnen Briefe eingebettet sind, als Buch zu veröffentlichen.

Unter dem Titel „Was tun wir hier?“ zeigt es Geschichte aus der Sicht der einfachen Leute, erzählt mit deren eigenen Mitteln. Der Maurer Erich Donath, sein Stiefvater Karl Falkenhain und dessen Frau Minna haben die Briefe geschrieben, die aus der Zeit des I. Weltkrieges berichten, ihre Tochter Minna, deren Mann Otto Gasse und die gemeinsame Tochter Margot sind es, aus deren regelmäßig getauschten Zeilen ein plastisches Bild des Geschehens im II. Weltkrieg entsteht.

Dabei geht es hier nicht um große Schlachten, ja, nicht einmal um Blut und Tod und Leiden. Die Familien Falkenhain und Gasse haben im ersten großen Krieg zwei Männer an der Front, von denen nur einer zurückkehrt. Im zweiten Krieg ist es mit Otto Gasse dann ein Mann, um den gebangt wird, bis er schließlich weit nach Kriegsende in einem Gefangenenlager bei Koblenz stirbt. Und dennoch erreicht das Grauen des Völkerschlachtens nur selten den Alltag im Feld und an der Heimatfront. Wichtiger sind die kleinen Sorgen und Ängste.

Es geht soweit gut, wenn man das Schlechte nicht mitrechnet, wie es in einem Brief aus Naundorf an Erich Donath heißt, der gerade zwei Monate die Uniform eines Infanteristen trägt und noch in Naumburg auf die Verlegung zur Front wartet. „Morgen müssen alle anderen aus Naundorf fort“, erfährt Donath, und Trost erfährt er auch: „Es ist nur gut, dass auch die Reichen hinmüssen und nicht nur die Armen betroffen sind.“

Das Ende kommt schnell, und es kommt schrecklich. Am 8. März schreibt Erich Donath, 21 Jahre alt, seiner Mutter noch aus dem russischen Bolimow. „Wir hatten jetzt mächtig viel Verluste, drei Freunde von mir sind gefallen, vielleicht geht es noch mal gut und wir sehen uns wieder.“ Der Antwortbrief der Mutter kommt mit dem Stempel „Auf dem Feld der Ehre gefallen“ zurück nach Naundorf.

Mutter Minna will es nicht glauben. „So ist das mit den jungen Leuten“, schreibt sie ihrem Mann, der in Lostau bei Magdeburg auf seinen Marschbefehl wartet, „die gehen zu weit vor und dann ist kein Arzt da, wenn sie schießen.“ Sie glaube fest, „unser Kind kommt wieder“, aber „sieh bloß zu, dass du in Magdeburg bleiben kannst, du bist meine einzige Stütze“. Ein Wunsch, der ihr nicht erfüllt wird. Im Sommer 1916 muss auch Karl Falkenhain an die Ostfront, wo er als Maschinengewehrschütze hofft, „ein gutes Los“ gezogen zu haben. Daheim ziehen die Russen ein, Kriegsgefangene, die Minna Falkenhain zum Weinen bringen. „Ehe sie sich schlafen legten, fingen sie an zu singen“, schreibt sie. Sie habe an ihren Karl denken müssen und sich „wieder so satt geweint, mein Leben hing am seidenen Faden“.

Es sind einfache Leute, die ihre Gefühle einfach ausdrücken und, wie Frank Schumann urteilt, „soziale Ungerechtigkeit zwar wahrnehmen und kritisieren, ihre Ursachen aber nicht erkennen“. In beiden Kriegen zahlen Familien wie die Falkenhains und die Gasses die Zeche für das Kräftemessen der Herrschenden. Und doch, hat Frank Schumann aus den Briefen herausgelesen, scheinen sie unfähig, aus dem Erlebten und Erduldeten zu lernen. Dieselbe Minna Falkenhain, die den Krieg nach dem Tod ihres Sohnes zunehmend verfluchte, trat noch im Jahr des faschistischen Machtantritts in die Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung ein und zahlte ihre Beiträge unerschütterlich weiter, selbst als ihr Schwiegersohn in den nächsten Krieg ziehen musste.

Otto Gasse, der im Januar 1941 die Uniform anzieht, protzt sogar. „Ihr solltet mich mal sehen: Ich blühe wie eine Rose“, schreibt er nach Hause. Die Stube habe Dampfheizung, jeden Samstag werde geduscht und zum Tag der Luftwaffe seien sogar Prämien verteilt worden. „Ich bin stolz, dass ich das Ehrenkleid tragen darf“, heißt es im März 1941. Das Kanonenfutter genießt seine Rolle als Rädchen im Getriebe der Kriegsmaschinerie, die Sehnsucht nach Frieden ist da, aber vor allem anfangs wird sie nur verschämt eingestanden. Daheim essen sie Quark, weil die Butter nicht mehr reicht, wünschen dem Lieben im Felde aber innig, „dass Du bald Unteroffizier wirst“. Es ist Härte befohlen in den Herzen, „es ist eben Krieg, da muss man alles mitmachen“.

„Die Grausamkeit des Krieges fand nicht nur an den Fronten statt“, glaubt Frank Schumann, „der Krieg verzehrte die Menschen, egal, wo sie sich aufhielten“. Otto Gasse ist unter den Glücklichen, die das Kriegsende erleben. Er stirbt, nach einer Mitteilung, die Schumann im Abrisshaus fand, am 2. September 1945 in einem Gefangenenlager bei Koblenz.