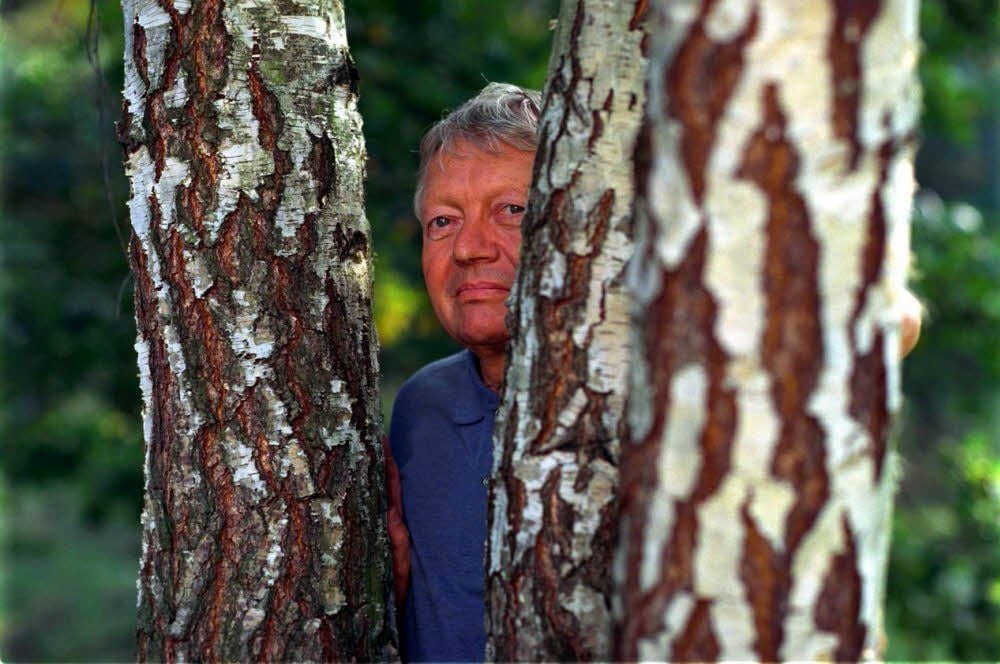

Rolf Schneider Rolf Schneider: Der Autor als Konzertsolist

halle/MZ - Im Herbst 1979 erhält Rolf Schneider Post von einem westdeutschen Theater. Die Bühne lädt den Schriftsteller zur Mitarbeit ein. Ein ungewöhnliches Angebot insofern, als Schneider Bürger der DDR ist, wohnhaft in Schöneiche bei Ostberlin, und seit 1976 als einer der offiziell weniger gut gelittenen Autoren gilt.

Der damals 47-Jährige gehört zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Erst im Sommer 1979 war Schneider aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen worden. „Ohne große Hoffnung reichte ich den Brief an das für mich zuständige Ministerium weiter“, schreibt er über die unverhofft zugestellte Westpost in seinen nun veröffentlichten Erinnerungen.

Das Kulturministerium reagierte prompt: Gegen das Angebot sei nichts einzuwenden, Schneider solle sich bitte an die Künstleragentur der DDR wenden, wo die Verträge bereits bereit lägen. Man reibt sich auch von heute aus gesehen die Augen: Da vermietete die DDR gegen Devisen einen Autor, dem sie die Arbeit im eigenen Land so schwer zu machen suchte, wie es nur möglich war. Dass die Agentur Schlagersänger und Konzertgeiger gegen Westgeld verschickte, wusste man. Aber Schriftsteller?

Tatsächlich ist Schneider nach eigener Auskunft der einzige Miet-Schreiber gewesen: eine Art DDR-Leih-Intellektueller. Weil das für Autoren nicht vorgesehen, aber zu registrieren war, wurde der verheiratete Vater von zwei Töchtern in die Abteilung „Ernste Konzertsolisten“ sortiert, zu denen Pianisten, Sologeiger und Tenöre gehörten.

Über neun Jahre pendelte Schneider von Schöneiche aus erst nach Mainz, dann nach Nürnberg. Routiniert passierte er die Grenzkontrollen, rollte zum Flughafen Tegel und hob ab. Monatlich trug er 2 000 D-Mark in bar in die Ostberliner Agentur. „Von der Gage, die ich in der Bundesrepublik erhielt, musste ich die Hälfte der Künstleragentur abliefern, die ihrerseits davon nochmals die Hälfte als Vermittlungsgebühr behielt, während sie mir die andere Hälfte in der Relation eins zu eins transferierte.“

Eine verrückte Geschichte, die zeigt, aus wie vielen gegenläufigen Realitäten das Gebilde zusammengesetzt war, das als „die DDR“ auf einen Nenner gebracht wird. Die von dem ARD-Moderator Hajo Friedrichs in die Welt gesetzte Journalisten-Formel vom „dabeisein, aber nicht dazugehören“ lebte Rolf Schneider wie kein zweiter DDR-Schriftsteller. Als ein Autor mit entschieden journalistisch-publizistischen Neigungen, was Schneider das Leben in der medial verödeten DDR noch einmal zusätzlich erschwerte. Als ein Einzelgänger, den es - auch vergnügungssüchtig - in Gesellschaft zog. Hungrig nach geistigen Reizen. Dass Schneider, der mit Büchern wie „Die Reise nach Jaroslaw“ (1974) und dem Erinnerungsroman „Marienbrücke“ (2009) zu den interessanteren deutschen Erzählern gehört, jetzt seine Erinnerungen vorlegt, ist überfällig. Und: Es ist ein Glücksfall. Denn Schneider kann sein lakonisch journalistisches Temperament voll ausleben.

Ein Buch in 49 Abteilungen, das die Biografie des Chemnitzer Anarchistensohnes (Schneiders Vater gehörte - in der Planstelle „Musikkorps“! - zur Gefolgschaft des mitteldeutschen Aufrührers Max Hoelz) vom Erzgebirge aus über den Kindheitsort Wernigerode, das Germanistikstudium in Halle und die Jahre als Aufbau-Lektor in Berlin bis in die Gegenwart führt. Wenn Schneider über Orte (Chemnitz, Wernigerode, Wien) und Menschen (Victor Klemperer, Peter Huchel, Stephan Hermlin, Anna Seghers) schreibt, die ihm nahegingen, ist er großartig. Das hat Genauigkeit, Witz, Understatement. Man meint hier einen Autor der 20er oder frühen 30er Jahre zu lesen, so sinnfällig, klischeefrei und klug pointiert läuft das einher.

Auf der Sollseite steht anderes: Manches Kapitel bietet nur einfach wiederverwertete Publizistik. Wo es Schneider zu kompliziert wird, neigt er zu einem buchhalterischen Stil. Er liefert Längen, wo Kürze gefordert wäre, und umgekehrt. Das Buch endet doch tatsächlich mit einem Hongkong-Bericht, der die West-Metropole vor der Übergabe an den Ost-Staat China zeigt. Man ahnt, was den Autor dazu bewogen haben kann. Glücklich ist es nicht.

Doch der Gewinn überwiegt. Anrührend gelingt die Schilderung des in Halle lehrenden Romanisten Victor Klemperer: „Er war ungewöhnlich klein. Er hatte sehr große und sehr dunkle Augen.“ Und: „Er sprach, wie ich bis dahin keinen akademischen Lehrer hatte sprechen hören.“ Ausholend, witzig, unterhaltsam. Erhellend die Schilderungen der Janka-Harich-Affäre 1956, die Schneider hautnah im Aufbau Verlag miterlebte. Eindrücklich ein Besuch bei dem marxistischen Literaturtheorie-Apostel Georg Lukács in Budapest. Wunderbar: Beiläufigkeiten wie ein Tresengespräch 1965 in Westberlin mit Uwe Johnson: „dabei strich er mir fortwährend über die Haare“.

Was zu kurz kommt, ist der DDR-Literaturbetrieb. Biermann taucht nicht auf. Zu Christa Wolf kein Wort. Heiner Müller gerät einmal ins Bild, als er mit Schneider den Kinofilm „E. T.“ von Steven Spielberg sieht („solche Scheiße sei offensichtlich die Zukunft der Künste“). Woher die Zurückhaltung?

Schneider hält die DDR-Schriftsteller für überschätzt. Die Angst der SED vor den Autoren, schreibt er, gehe zurück auf Erfahrungen im Osteuropa des 19. Jahrhunderts, als der literarische Gebrauch der Muttersprache in den sich bildenden Nationalstaaten eine tatsächlich politische Aktion war. Mithin war die Autoren-Überhöhung, die sich die DDR-Schriftsteller von Seiten der politischen Administration gern gefallen ließen, ein Anachronismus. Das ist gut beobachtet. Aber drei, vier Porträts mehr wären doch drin gewesen.