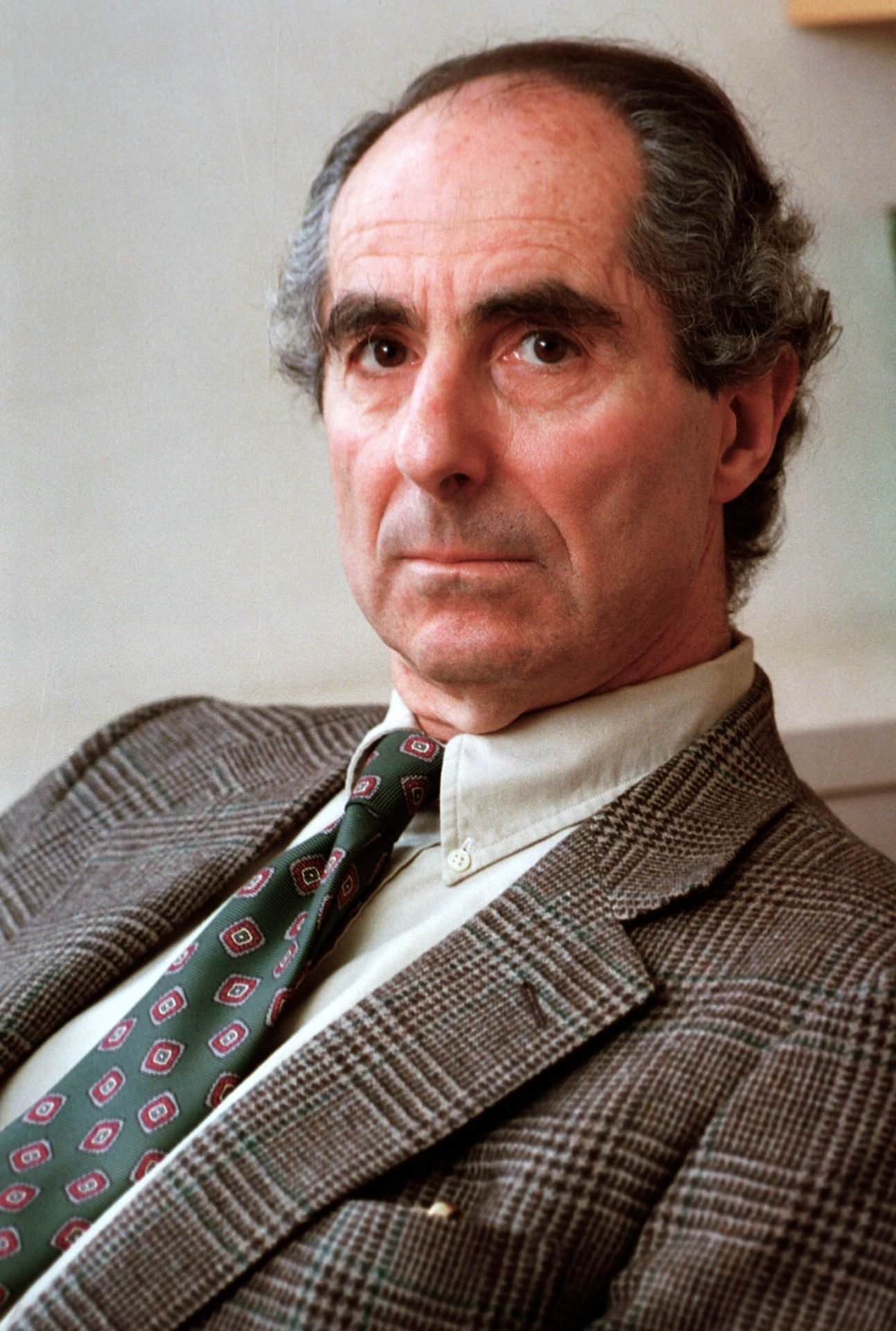

Nachruf auf Philip Roth Philip Roth: Der bedeutendsten US-Romanciers starb im Alter von 85 Jahren

Berlin - Seinen 85. Geburtstag hatte er im März noch mitgenommen. Als man ihn da wieder einmal darauf ansprach, ob er es nicht bereue, 2012 mit dem Schreiben aufgehört zu haben, antwortete er: „Ich hatte einfach nicht mehr die geistige Lebhaftigkeit oder die verbale Energie oder die physische Fitness, um einen großen kreativen Angriff auf eine komplexe Struktur wie einen Roman zu starten. Jedes Talent hat seine Bedingungen, seine Beschaffenheit, sein Ausmaß, seine Kraft – nicht jeder kann für immer ergiebig sein.“

Wenn man Roth liest, wird man zum Leichtathleten

Ob er Recht hatte? Ich hätte weiter jede Zeile von ihm gelesen. Allerdings genau darum, weil ich seine geistige Lebhaftigkeit und seine verbale Energie liebe.

Wenn man Roth liest, wird man zum Leichtathleten. Man hebt keine schweren Gewichte, man kann nicht mit seinen Bizeps prunken, aber man hat das Gefühl, schneller, gelenkiger, lustvoller zu werden.

Niemand liest Philip Roth und fährt danach Fahrstuhl. Nein, man springt die Treppe hoch oder runter. Das war Roths Begabung. Er ließ einen so sehr das Ich seiner Helden spüren, dass man danach verlangte, das eigene zu spüren.

Aber keinesfalls nur in Kopf und Herz. Sondern in jedem Muskel. Das Gefühl körperlicher Fitness explodierte aus nahezu jedem Satz von Philip Roth.

Roth setze den Lebensantrieb des Lesers in Gang

Ich weiß nicht, ob John Updike – oder wer auch immer – intelligenter, klüger, gebildeter oder was auch immer war als Philip Roth. Niemand aber ließ einen wie Philip Roth miterleben, wie viel Vergnügen es bereiten kann, intelligent zu sein. Roth mag auch über Lebens- und Welthunger geschrieben haben, aber es war die Art wie er es tat, wodurch er den Lebens- und Liebestrieb des Lesers in Gang setzte wie kaum ein anderer Autor unserer Zeit.

Mit seiner Erklärung hatte Roth sehr genau auf seine Qualitäten hingewiesen und auf seine Befürchtung, dass er womöglich nicht mehr liefern könne, worauf – in seinen Augen – ja nicht nur seine Leser, sondern vor allem er selbst einen Anspruch hatte.

Die Hunderttausenden, die überall auf der Welt jeden neuen Roth lasen, hatte er 2012 traurig, den einen oder anderen vielleicht sogar wütend gemacht – ein Lieferant, der sich zu liefern weigerte –, aber es war völlig klar, dass Philip Roth solange es irgend ging, selbst darüber bestimmen würde, was ein Buch von Philip Roth war und was nicht.

Er, der wie kein anderer Autor sein Ich erforscht, erkundet, definiert und umdefiniert hatte, würde nicht hilflos zusehen, wie ihm sein Schreiben abhandenkommen würde. Er glaubte nicht daran, dass dieser geschwächte Philip Roth aus seiner Schwäche eine neue, bisher ungekannte Stärke entwickeln würde. Mit dem Glauben hatte er es eh nicht so.

Ärger mit den Rabbis

Philip Milton Roth war am 19. März 1933 in Newark zur Welt gekommen. 1960 gewann er mit seinem ersten Erzählungsband „Goodbye, Columbus“ den National Book Award.

Es war das erste von mehr als dreißig Büchern. Und schon hatte er Ärger. Einflussreiche Rabbis kritisierten die Bilder, die er in seinen Geschichten von Juden zeichnete. Er bekam so viel Ärger, dass er 1962 einknickte und erklärte, er werde nie wieder über Juden schreiben.

Zu unserem Glück, und ganz sicher auch zu seinem, entschied sich um. Wenn man einem richtigen Autor erklärt, er verwende zu viel Adjektive, gewissermaßen zu viele Noten, dann wird er nicht dieser Mahnung folgen, sondern den Schluss daraus ziehen, dass er nicht genug Adjektive verwendet, sonst wäre der Kritiker gar nicht auf die Idee gekommen, er wolle regelgerecht schreiben.

19 69 erschien „Portnoys Beschwerden“

1969 erschien sein erster Blockbuster: „Portnoys Beschwerden“. In keinem Buch war bis dahin so viel masturbiert worden wie in diesem. Der Held, ein junger Jude, träumte dabei und dazwischen von christlichen Frauen, von richtigen Schicksen, rebellierte gegen die Eltern und das alles in einem wilden, immer wieder völlig ausflippenden Monolog.

„Das ist“, so schrieb damals die New York Times, „exakt der Roman, den seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs jeder jüdisch-amerikanische Schriftsteller in der einen oder der anderen Weise zu schreiben versuchte“.

Niemand wollte sich in diesem Spiegel erkennen

Aber natürlich war es auch der Roman, vor dem große Teile der amerikanischen Öffentlichkeit sich entsetzten. Niemand wollte sich in diesem Spiegel erkennen. Aber lachen mussten alle. Wer freilich das Gefühl hatte, er lache dabei über sich, den mochte die Wut packen.

1969 war genau das richtige Jahr für „Portnoys Beschwerden“. Damals wurden überall auf der Welt nicht nur die Institutionen, die Überlieferungen, der Konsens in Frage gestellt, sondern auch die Selbstbilder.

Das Selfie, das Philip Roth vorlegte, war ein Experiment, eines von sehr, sehr vielen, die Philip Roth mit der eigenen Identität durchführte. Er hatte seine Stimme gefunden. Er schrieb über sich und all die anderen Ichs, die er aus sich schaffen konnte.

Der Autor, der kein Autor mehr ist

In einem Interview, das seine Biografin Hermione Lee mit ihm für The Paris Review führte, erklärte Philip Roth 1984: „Aus dem wirklichen Drama meines Lebens eine Fake-Biografie, eine Fake-Geschichte zu machen, das ist mein Leben.“ Das ist mein Leben – nicht: Das ist meine Art, ein Autor zu sein. Erst die allerletzten Jahre seines Lebens waren Autorschaft und Leben nicht mehr – fast – eins.

Es wäre interessant zu wissen, ob er begann, ganz anders auf sein Leben und das der anderen zu blicken, als er es nicht mehr als Material betrachtete, nicht mehr nach der Verwendbarkeit in einer Fiktion auswertete. Der Autor, der kein Autor mehr ist, wird seinen Lesern ähnlicher.

1984 – ein sprechendes Datum – plädierte er für die Aufwertung des gelebten durch das erfundene Leben. Für die Erweiterung dessen, was ist durch das, was sein könnte oder gar durch das, was keinesfalls sein könnte. „Ein bisschen Spaß muss man doch haben am Leben“, erklärte er damals. Ich wünsche ihm, dass er in den letzten Jahren eine andere Freudenquelle fand als die, aus sich selbst ein Multiple zu machen.

Roth soll an Herzversagen gestorben sein

Philip Roth soll an Herzversagen gestorben sein. Ich kann nicht sagen, wie viele seiner Helden ihm darin vorangingen. Zuckerman jedenfalls erlag ihm und feierte Auferstehung. Das Leben mag die Kunst imitieren, aber ich fürchte: Der Tod tut das nicht.

Wie starb Philip Roth? Ein kurzer Schmerz? Ein langes Leiden? Mit einem Gelächter? War er bis zum Schluss bei sich? Oder sah er sich beim Verschwinden zu? Wie er ja 2012 erklärte hatte, dass er merke, wie er das Schreiben nicht mehr so schaffen konnte, wie er es Jahrzehnte lang geschafft hatte. Nahezu jedes Jahr einen Bestseller und wichtiger noch: immer wieder neue Blicke auf ein scheinbar längst ausgeleuchtetes Terrain.

US Literatur hat sich gewaltig geändert

Philip Roth, so schrieb die New York Times in ihrem Nachruf, sei der letzte der großen alten weißen Männer der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur. Die beiden anderen sind lange tot: Saul Bellow (1915-2005) und John Updike (1932-2009).

Tatsächlich hat die Literatur der USA sich inzwischen gewaltig geändert. Sie ist weiblicher und farbiger geworden. Nicht dass sie das nicht schon immer auch gewesen war, aber heute ist die Vorstellung, einer weiß und männlich geprägten amerikanischen Literatur undenkbar geworden.

So viel Kraft und Energie

Der überall – auch lustvoll – aneckende Philip Roth besang männliche Helden. Er besang mit Spottliedern, auch mit Hohn, aber niemals lieblos. Er war ein Autor, der so lange so genau hinsah bis er auch noch im Bösesten ein Stück von sich erkannte.

Das gilt nicht nur für seine wunderbaren Romane, in denen zum Beispiel ein Autor Philip über einen Autor schreibt, der eine Affäre mit einer seiner Figuren hat oder in der der Autor Philip Roth auf einen anderen stößt, der ebenso überzeugend der Autor Philip Roth ist – das gilt auch für seine Geschichtsschreibung.

Zum Beispiel für „Verschwörung gegen Amerika“. Er erfindet den Sieg des mit den Nazis liebäugelnden Präsidentenkandidaten Lindbergh gegen Roosevelt und ein ganz anderes Amerika, eine ganz andere Geschichte dazu.

Literatur bereitete uns auf Trump vor

2004 erschien dieser bittere Blick auf die Vereinigten Staaten. Es ist nicht so, als hätte die amerikanische Literatur uns nicht vorbereitet auf Donald Trump und unsere Gegenwart.

Erzählen ist eine Möglichkeit, wie wir uns ausprobieren können. Kaum jemand hat das so intensiv getan wie Philip Roth. Er tat es für uns alle. Er verlangte uns dabei viel ab, aber gleichzeitig tat er es so, dass wir uns selten so vergnügten wie bei der Lektüre seiner Bücher.

Da war einer dem Leben zugewandt. Auch wenn er es in den schlimmsten Farben schilderte. Hätten wir es ihm abgeguckt, wir hätten vieles verhindern können. Autoren schreiben, weil sie nichts anderes können. Es ist an uns Lesern, das, was sie uns zeigen, zu tun.

Roth spielte mit seiner Identität

Philip Roth spielte nicht mit den Identitäten der anderen. Das machte seinen Ernst aus. Er spielte mit seiner und führte uns so vor, dass wir uns nicht einbetonieren sollen, in dem, was wir für unser Ich halten, dass wir, wo wir die Chance haben, andere zu integrieren, sie wahrnehmen sollten. Nicht, weil das politisch korrekt ist, sondern weil es Spaß macht. Die Lust an der Veränderung, ohne die das Leben erstirbt, geht zusammen mit der Lust daran, ganz und gar verändert der gleiche zu bleiben.

Das hört sich, wie ich das hinschreibe, an wie eine politische Botschaft. Das liegt an mir und an meinem Unvermögen. Bei Roth unterscheidet es sich nicht von der Performance eines Jongleurs, der mit drei Bällen anfängt und nach und nach einen Ball, noch einen und noch einen und noch einen hinzunimmt. Wir staunen und jubeln. Wir wollen aufspringen und es ihm nachtun.

Aber wir können es nicht. 1969 schrieb er das Buch, von dem jeder, so erklärte damals die New York Times, jüdisch-amerikanische Schriftsteller träumte. Er hat nie aufgehört, die Bücher zu schreiben, die andere nicht zustande gebracht hatten.

Claire Bloom stellte ihn als Frauenfeind dar

Man hat ihm darum Virtuosentum vorgeworfen, Mangel an innerer Haltung. Seine Ex-Gattin, die englische Schauspielerin Claire Bloom veröffentlichte 1996 ihre Erinnerungen, in denen sie Philip Roth als Frauenfeind und Kontrollfreak darstellt.

Er sei so egozentrisch gewesen, dass er sich weigerte, ihre Tochter, ein Kind aus der Ehe mit Rod Steiger, bei ihnen leben zu lassen. Sie sei ihm, so Bloom, zu langweilig gewesen.

Wir Leser wissen nicht, was davon stimmt, was nicht. Aber wir ahnen natürlich, dass wer so viel Kraft, so viel Energie, so viel Witz und Schönheit aufs Papier bringt, das womöglich nicht tut, weil er ein Füllhorn hat, dessen Inhalt er über uns ausschüttet. Vielleicht gibt es auch diese Naturen.

Aber wir denken uns den Autor als Arbeiter, als einen, der nicht nur schreibt, sondern sich erst einmal in eine Schreibhaltung bringen muss, in eine Position, die es ihm erlaubt, so bezwingend zu schreiben, wie er das möchte. Für sich und für uns. „Nicht jeder kann für immer ergiebig sein“, erklärte Philip Roth. Aber ergiebig wie er war kaum einer.