Nachruf auf Musik-Legende Nachruf auf Musik-Legende: Bandleader-Legende James Last ist tot

Köln - Falls letzte Worte wirklich etwas über das Leben jenes Menschen sagen, der sie ausspricht, hat es James Last nicht schlecht getroffen. Im April war er noch einmal auf Tournee, erst in der O2 World in Berlin, am Ende des Monats in der Kölner Lanxess-Arena. Der Auftritt dort wurde als sein großes Abschiedskonzert annonciert, im Herbst zuvor war er dem Tod gerade noch dank Notoperation in letzter Minute entronnen.

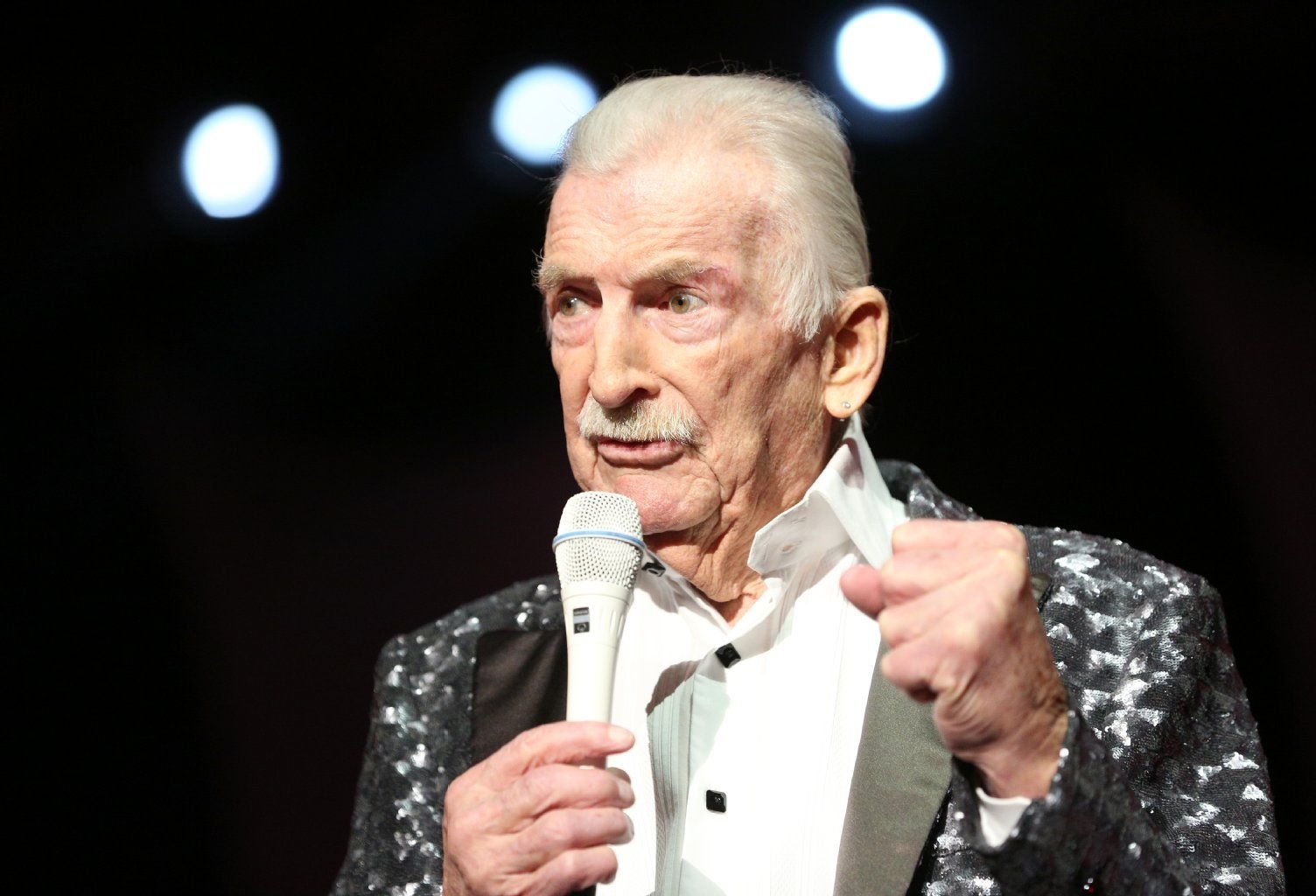

Aber nun stand er wieder wie eh und je im silbern changierenden Jackett vor dem Orchester, das seinen Namen trägt, wippte mit dem rechten Arm und vernuschelte die Ansagen. Kein Wort von Abschied. Stattdessen ein letzter, flapsiger Gruß ans treue Publikum: „Tschüss, bis zum nächsten Mal!“

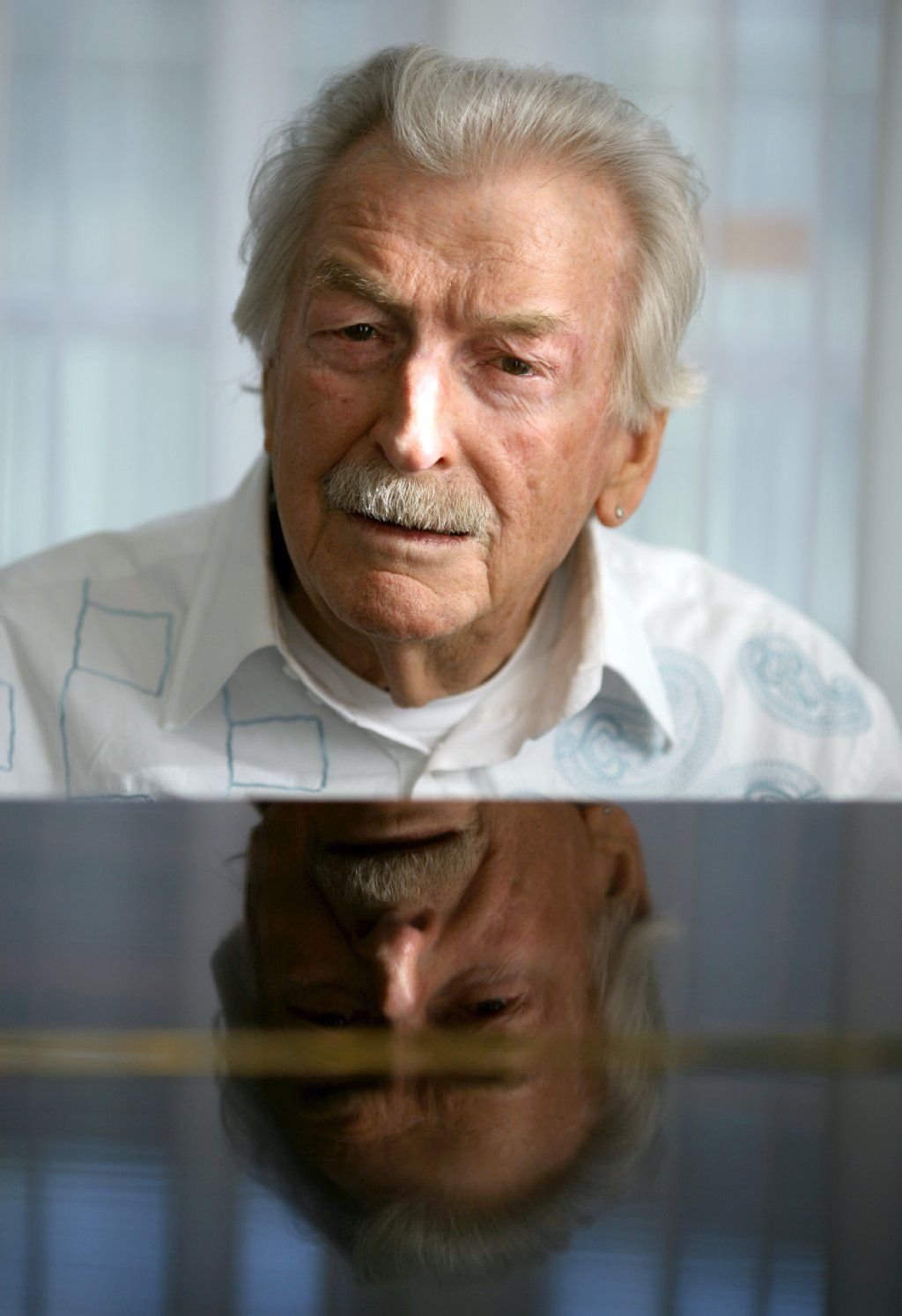

Würdige letzte Worte. Dass dieses „Abschiedskonzert“ seine Anführungszeichen verlieren sollte, ahnte weder Last noch sein Publikum. Der Bandleader ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Florida gestorben. Im Kreis seiner Familie, nach kurzer, schwerer Krankheit, wie seine Konzertagentur mitteilte.

Doch, er sah schon arg angeschlagen aus in Köln. Abgemagert, tüttelig, wie man früher sagte. Der Name des jeweils nächsten Titels wollte ihm partout nicht einfallen. Doch wie sollte der Mann aufhören, der doch das Prinzip des Immer-weiter-Machens verkörperte? Dessen erstes Erfolgsalbum „Non Stop Dancing“ aus dem Jahr 1965 hielt, was es versprach. Über den Titeln wurde auf der Plattenhülle der jeweils passende Tanzstil verkündet: „Rock Fox“, „Slow Beat“, „Shake Twist“, für eine Party, die nie enden sollte. Das waren die Spotify-Playlisten der noch jungen Bundesrepublik.

Und ein gerüttelt Maß an Hedonismus für die Deutschen, die noch vor dem Krieg geboren worden waren, zu alt für die Beatles. Ihre Enkel sollten den ewigen Tanz auf die Straße tragen, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Sie selbst steckten noch im Partykeller fest. Doch der füllte sich nun mit strahlenden Bläserfanfaren in C-Dur, mit wattigen Streichern im satten Unisono, ungelenke Feierwillige wurden mit einer Polka abgeholt und sanft Richtung Swing geschubst.

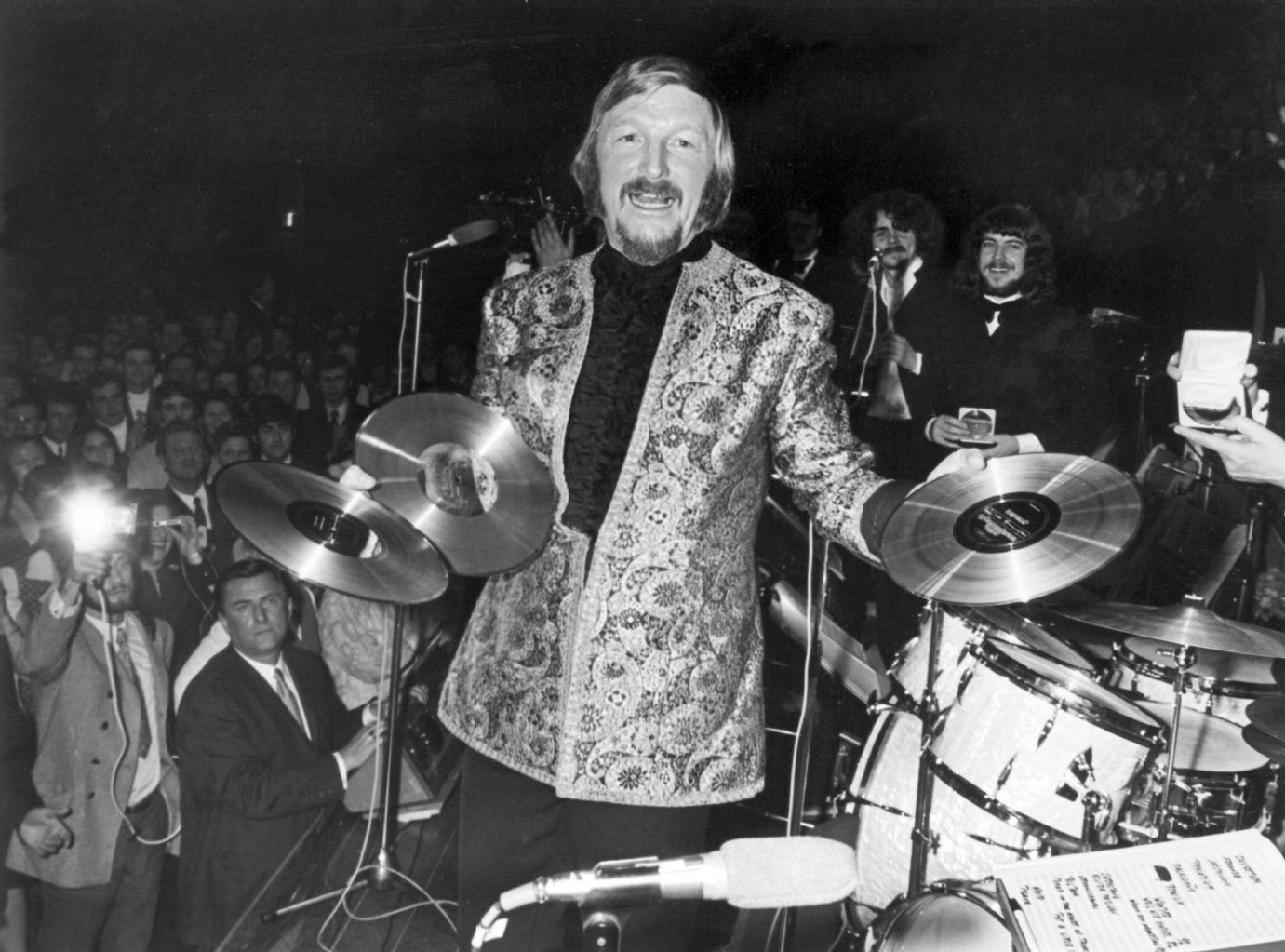

Sogar die passenden Party-Geräusche hatte James Last als Spaß-Anleitung in die Rillen pressen lassen, Gläserklirren, ein Gemurmel, das sich mit den ersten Takten zum angetrunkenen Mitsingen erhob. So wurde aus einer Lost Generation die Last Generation. Der Erfinder des deutschen „Happy Sounds“ wurde indes kaum gefeiert. „Akustischer Milchbrei“, ätzte etwa der einflussreiche Jazz-Kritiker Michael Naura. Dabei war Last 15 Jahre zuvor, als er noch Hans hieß, zum besten deutschen Jazz-Bassisten gewählt worden. Fünf Jahre später spielte er im NWDR-Tanzorchester, schrieb auch Arrangements für die Stars der damaligen Zeit, für Freddy Quinn und Caterina Valente. Das hätte immer so weitergehen können, bis zur Pensionierung, der NWDR bot ihm eine Anstellung auf Lebenszeit an. Doch das widerstrebte dem rastlosen Temperament des Glückssuchers Last. Er kündigte und schlug stattdessen seiner Plattenfirma, der auf leichte Unterhaltung spezialisierten Polydor, das Non-Stop-Dancing-Konzept vor. Es hat ihn also niemand zum Glück gezwungen.

Wer James Last später darauf ansprach, dem erzählte er stets, dass er schon sein erstes selbstverfasstes Stück „Happy Music“ getauft hatte. In Erinnerung an seinen Vater, der tagsüber als Gasableser für die Bremer Stadtwerke gearbeitet hatte, nachts aber als Musiker für bescheidene vier Reichsmark durch die Kaschemmen der Stadt zog und danach stets freudestrahlend nach Hause kam.

Der Sohn hatte das große Glück, 17 Tage zu spät geboren zu sein, um noch zur Wehrmacht eingezogen zu werden. Draußen tobte der Krieg, Hans Last aber spielte Marschmusik unterm schützenden Dach der Heeresmusikschule Bückeburg – und abends dann heimlich Jazz in kleinen Kombos. Wenn ein Lehrer ihn dabei erwischte, erfand er einfach treudeutsche Titel für die amerikanischen Standards.

Eine Strategie, die Last als Orchesterleiter bis zuletzt beibehielt, um seinem mitgealterten Publikum Hits aus den Jugendwellen unterzujubeln. Stücke von One Direction, Kesha oder Katy Perry kombinierte er dann einfach mit „Rosamunde“ oder dem „Gartenzwerg-Marsch“ – und schon rutschte das durch, und alle waren glücklich.

Oder, in Lasts eigener Jobbeschreibung: „Du schreibst irgendwelche Noten auf, dann siehst du, wie die Band das anmacht, dann guckst du von der Bühne den Leuten ins strahlende Gesicht. Das ist doch der Hammer!“ Mit dieser klanggewordenen Sorglosigkeit verkaufte er mehr als 80 Millionen Tonträger, schnippte sich durch „Star-Parade“ und „Show-Express“, ließ sich auch in Japan und Australien als beschwingter Deutscher feiern, vernichtete etliche Liter Gin Tonic und verkaufte 87 Mal die ehrwürdige Londoner Royal Albert Hall aus. Mit derselben Sorglosigkeit ließ er sich jedoch auch von Anlagebetrügern um 15 Millionen D-Mark erleichtern und hätte wohl auch weiter touren müssen. Ein Glück, dass er sowieso nichts anderes vorhatte.

Vieles von seiner für den schönen Augenblick produzierten und oft belächelten Musik aber entwickelte ein erstaunliches Nachleben. Quentin Tarantino deutete den panflötenden „Einsamen Hirten“ zur Rächermelodie für „Kill Bill“ um, HipHop-Mogul P. Diddy sampelte von Lasts amerikanischem Album „Well Kept Secret“, einem der seltenen kommerziellen Misserfolge, aber Lasts erklärter Lieblingsplatte.

Im Partykeller des James Last finden sich so einige ausgesuchte Seltsamkeiten und Schönheiten, eine hart rockende Version der englischen Volksweise „Greensleeves“ mit Anklängen an „In-A-Gadda-Da-Vida“ etwa: Tolldreiste Abschussfahrten von den Gipfeln der Kunst ins Tal des Kitsches, aber eben auch Inseln des Glücks im Meer des Frohsinns. Auf die man sich jetzt für ein Sonnenstündchen verkriechen möchte, um vielleicht noch einmal dem Akkordeon-Rauschen der „Biscaya“ zu lauschen. Um an all die Abende zurückzudenken, in denen man sich im Schoß der Familie auf dem Sofa lümmelnd von Käpt’n James berieseln ließ, diffus happy.

Tschüss, lieber James Last, bis zum nächsten Mal.