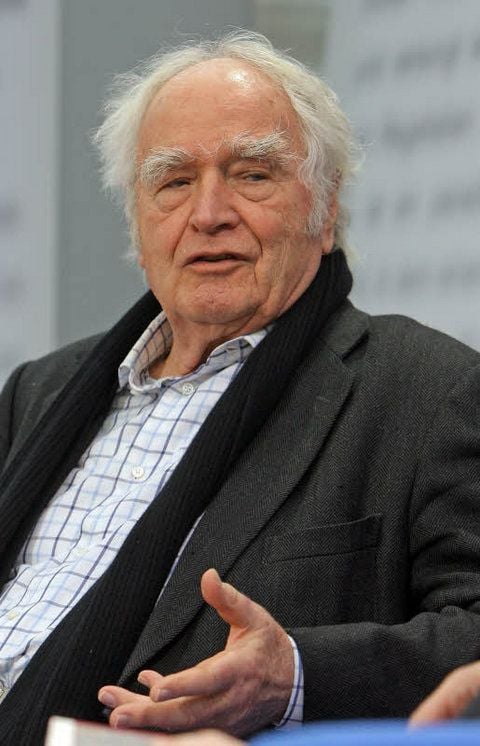

Martin Walser Martin Walser: «Ich halte das für katastrophal»

Halle (Saale)/MZ. - Draußen radeln die Touristen vorbei, zumeist auf dem Weg zum nahen Kloster Birnau; und auf dem See, zu dem hin der Garten sanft abfällt, sind die Segler unterwegs. Zuweilen meint man unter den Touristen Klaus Buch zu entdecken, den braungebrannten Sportstypen aus Walsers Erfolgsnovelle "Ein fliehendes Pferd". Ja, sagt der Autor, den sehe er hier öfters: "Grüßen Sie ihn von mir!" Am nächsten Morgen in seinem Arbeitszimmer, oben unterm Dach, hört man ab und an das Wasser ans Ufer schwappen. Ehefrau Käthe fragt nach den Getränkewünschen, Tochter Johanna erfüllt sie wenig später. Der Autor nimmt Platz auf "dem besten Sofa der Welt". Er nutzt es mittlerweile auch für seinen Nachmittagsschlaf. "Das habe ich früher nie gebraucht", sagt der 85-Jährige, "aber ich muss es hinnehmen." Das komme neuerdings "anfallartig". Immerhin habe er danach das Gefühl, wieder wirklich arbeitsfähig zu sein. Dann nimmt Walser das Leseexemplar seines neuen Romans "Das dreizehnte Kapitel" in die Hand. Er wiegt und wendet es und murmelt: "2012".

Das Gespräch führte Martin Oehlen.

Herr Walser, bewegt es Sie in besonderer Weise, wenn Sie jetzt das Erscheinungsjahr Ihres neuen Romans zur Kenntnis nehmen?

Walser: Schon. Letztes Jahr konnte ich noch sagen, Sophokles war 84, als er "Antigone" geschrieben hat. Jetzt habe ich keinen Paten mehr. Ich muss das jetzt auf meine eigene Kappe nehmen.

"Das dreizehnte Kapitel" ist fast ein Briefroman geworden. Basil und Maja, die beiden Hauptfiguren, kommunizieren ausschließlich schriftlich miteinander. Worin lag dabei für Sie der Reiz?

Walser: Das sage ich Ihnen ganz glatt: Ich habe noch keine Schreibform gepflegt, die so viel Gelegenheit zur Gefühlsgenauigkeit bietet wie dieses Briefeschreiben. Dieses Einander-andauernd-verständlich-werden-müssen - das ist unheimlich produktiv. Das kann ich allen Leuten nur empfehlen.

Haben Sie selbst ein Lieblingsbriefpapier?

Walser: Ja, das hat mir mal ein Vorarbeiter aus einer Papierfabrik geschenkt! Einen ganzen Stoß. Die hatten die Produktion eingestellt. Da ich nicht so viele Briefe schreibe, schätze ich, dass ich damit bis an mein Ende auskommen werde. Das hat eine angenehme Festigkeit, ist nicht so glatt wie Maschinenpapier. Und es hat die leisestmögliche Färbung, nahezu Hellbeige.

Bekommen Sie noch so viele Briefe von Ihren Lesern wie früher?

Walser: Das ist kein bisschen anders geworden. Mich erreichen Briefe, die viele Seiten lang sind. Oft sind die bestürzend schön. Das sind Schriftsteller, die mir da schreiben. Jeder Leser liest ja nur sein Buch, nicht mein Buch. Da muss ich nicht sagen: Ich meine das so und so. Lesen ist nicht wie Musik hören, sondern wie Musizieren. Also, das mit den Briefen ist nicht anders geworden.

Mein Eindruck ist allerdings, dass Briefe immer seltener geschrieben werden. Eine aussterbende Art.

Walser: Dann schreiben die Leute halt E-Mails. Das hat den Vorteil, dass man eine Kopie behält. Uwe Johnson hat immer mit Durchschlag geschrieben - sechs Seiten auf dünnem Luftpostpapier. Wenn man die las, gab es ein ohrenbetäubendes Geraschel. Auf seine langen Briefe habe ich immer mit Postkarten geantwortet. Das hat in mir die Ideologie entwickelt: Man kann alles auf einer Postkarte beantworten.

Sie bedauern also nicht, dass diese Kulturtechnik des Briefeschreibens verloren geht?

Walser: Ich bitte Sie! Es ist doch völlig normal, dass andauernd etwas verloren geht. Natürlich ist es etwas anderes, ob ich mit der Hand schreibe oder auf einer Tastatur.

Mit der Hand ist näher bei der Sache?

Walser: Ja, das ist gar keine Frage. Ein handgeschriebener Brief ist noch in der sachlichsten Form eine Intimität. E-Mail-Briefe sind für mich Erledigungen.

Maja und Basil, die Hauptpersonen des Romans, schreiben sich nach einer ersten Begegnung die innigsten Briefe. Doch sie sehen sich nicht wieder, sprechen nicht einmal am Telefon miteinander. Hätte dies den Zauber zerstört?

Walser: Es ist konstitutiv für die Geschichte, dass sie sich nur einmal sehen. Denn sie wissen beide: Ihre Beziehung ist unmöglich. Beide sind glücklich verheiratet. Natürlich können sie hoffnungsreich spielen mit der Vorstellung: Eines Tages beenden wir unseren lustigen "Verrat" und dann sehen wir uns zu Viert am Wannsee. Doch dieses Paar gibt es nur in der Literatur. Maja und Basil produzieren sich nur schriftlich. Das ist eo ipso: nur Literatur. Die Briefe sind alles. Beide sind immer überrascht, wohin die Briefe sie führen.

Dass Maja am Ende sterben muss, wie Percy im vorherigen Roman "Muttersohn", das entspringt einem ausgetüftelten Bauplan?

Walser: Das ist nicht meine Sache. Ich bin kein Autor, der von Anfang an alles weiß und es dann ausführt. Bei mir produziert das Schreiben den Roman. Wenn ich weiß, wie es aufhören soll, dann weiß ich auch: Jetzt ist die Hälfte vorbei. Dann bis du Erfüllungsgehilfe der ersten Hälfte, dann musst du die Motive bedienen.

Heinrich Böll hat sich auf detaillierte Baupläne verlassen, die er für seine Romane skizziert hat.

Walser: Ja, mehrfarbig waren die. Da ist der Gefreite Böll zum Feldherrn geworden. Aber ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich alles schon wüsste. Es muss für mich spannend sein, wie es geht.

Wieder geht es um den Glauben.

Walser: "Muttersohn", "Rechtfertigung" und nun dieser Roman - das nenne ich die Trilogie der Leidenschaft. Es war für mich ein Bedürfnis, nach dieser erzkatholischen "Muttersohn"-Landschaft zu zeigen, dass es Religion noch in einer anderen Art gibt. Ohne Augustin, ohne seine "Logik des Schreckens" hätte das alles nicht stattgefunden. Diese Schrift von Augustin aus dem Jahre 397 und dann Karl Barths "Römerbrief" - dazwischen gibt es keinen gleich scharfen Theologen. Ich konnte "Muttersohn" nicht aus der Katholizität erlösen - schon wegen all der Reliquien.

Das ist der Roman aus dem vergangenen Jahr, in dem Anton Percy Schlugen im Mittelpunkt steht. Der ist ein fabelhafter Prediger und überdies der Überzeugung, vaterlos gezeugt worden zu sein.

Walser: Das musste ich einfach erzählen dürfen. Aber als Seelenfrequenz ist mir die Strecke von Augustin zu Karl Barth viel näher. Barth sagt: "Glauben ist für alle ein Sprung ins Leere". Man kann das Religiöse nicht ins Kirchliche einsperren.

Die Protagonisten des neuen Romans schreiben alle. Da gibt es so beredte Buchtitel wie "Strandhafer" oder "Sternstaub". Wann haben Sie sich für Ihren Titel "Das dreizehnte Kapitel" entschieden?

Walser: Diesen Titel gibt es seit etwa 1990. Noch und noch habe ich mir Geschichten notiert, die "Das dreizehnte Kapitel" heißen könnten. Nie war da was zu machen. Und jetzt, als ich mit der Szene in Schloss Bellevue begann, wusste ich: Das ist es. Das ist "Das dreizehnte Kapitel".

Bei einem Festessen im Schloss Bellevue wird der Schriftsteller Basil Schlupp auf die Theologin Maja Feinlein aufmerksam. Wie genau kennen Sie den Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin?

Walser: Zu den 190 Momenten, die zu einem Roman gehören, zählt auch, dass ich einmal auf Schloss Bellevue war und am Tisch neben der Gattin des Bundespräsidenten saß. Das war bei Roman Herzog. Da gab es eine Frau am selben Tisch, die ein paar Stühle weiter saß, die hat unheimlich gewirkt auf mich. Ich wusste sofort, mit der werde ich nie sprechen. Diesen Moment habe ich jetzt im Buch entwickelt. Basil wird von ihr nicht wahrgenommen. Das ist das Vernichtende - und da bleibt ihm nichts anderes als schreiben. Das habe ich damals allerdings nicht getan.

Gibt es einen Bundespräsidenten, der Sie mehr als andere beindruckt hat?

Walser: Köhler, Köhler, Köhler. Als der das Amt aufgab, habe ich darüber geschrieben und mein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Ich darf bei diesem Thema ja meinen beschränkten Blick haben, und dann sage ich, wenn ich auf die Bundespräsidenten schaue: Theodor Heuss, Gustav Heinemann, Horst Köhler.

Was erwarten Sie von einem Bundespräsidenten?

Walser: Bevor es ihn gibt, erwarte ich gar nichts, aber wenn er da ist, merke ich: Den kann ich brauchen oder nicht. Zum Beispiel den jetzigen Bundespräsidenten . . .

Joachim Gauck.

Walser: . . . über den habe ich in "Über Rechtfertigung, eine Versuchung" geschrieben, als er noch nicht im Amt war: Gauck ist der ideale Festredner. Deshalb ist er jetzt auch Bundespräsident und macht es den meisten Leuten recht.

Was zeichnete Köhler aus?

Walser: Er hat mir von allen am deutlichsten entsprochen, weil er etwas zu Wirtschaftsfragen sagen konnte, was nicht eine halbreligiöse Meinungs-Wohltat sein sollte. Mir war niemand so sympathisch wie er. Ähnlich erging es mir mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Das ist eine nicht ganz begründbare Vertrauenswürdigkeit. Und ich muss sagen: Da haben wir in Baden-Württemberg Glück gehabt - der Winfried Kretschmann ist ein wirklicher Nachfolger von Erwin Teufel.

Der Grünen-Politiker ist seit 2011 Ministerpräsident.

Walser: Es kommt viel mehr auf die Leute an als auf die Parteien. Die Parteien sind wie das Auto, das Du fährst: Da gibt es diesen und jenen Jahrgang und so viel PS und so viel PS. Aber worauf es ankommt, das ist, wer fährt. Und der Kretschmann fährt erstklassig.

Im Jahre 2006, noch vor dem Finanzcrash, haben Sie den Roman "Angstblüte" veröffentlicht, in dem es um moderne Wirtschaftskrisen geht . . .

Walser: Weil mich das Thema immer interessiert hat. Ich hätte mein Leben nicht beenden wollen, ohne einen Wirtschaftsroman geschrieben zu haben.

Derzeit macht sich Europa vor allem Sorgen um Griechenland.

Walser: Man kann einerseits nicht sagen, Griechenland darf alles wegen Platon und Aristoteles. Man kann aber andererseits auch nicht sagen, Griechenland darf nichts, weil es den Zins nicht zahlen kann. All die Experten, die einen rein ökonomischen Wortschatz haben, zeigen nur, dass dieser Wortschatz nicht ausreicht, eine große politische Situation zu behandeln oder auszudrücken.

Sollte Griechenland den "Euro-Raum" verlassen?

Walser: Es gibt ja immer wieder den Satz, dass die Griechen zurück müssen zu ihren Drachmen. Ich halte das für katastrophal. Wenn Europa eine Realität hat, dann müssen wir das schaffen. Was wir jetzt erleben, ist die schrittweise Annäherung an den Verzicht auf diese und jene fiskalische Eigenhoheit. Das kann nicht an einem Tag ausgedacht und realisiert werden und dann sind alle zufrieden. Sondern das muss sich schmerzlich von Verzicht zu Verzicht entwickeln. Das kann man nicht theoretisch, sondern muss es Schritt für Schritt machen, praktisch. Bei alledem muss die Politik nur die richtige Richtung haben, in der diese Verzichtleistungen erbracht werden. Das muss eine zukunftshafte Tendenz haben. Ich glaube daran, dass es die gibt.

Wie wird die Krise von der Bundesregierung gemanagt?

Walser: Da fühle ich mich bei Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble gut aufgehoben. Ihre Art ist mir lieber als die kurzatmige Reaktion: Jetzt dies, jetzt das. Die Merkel hat gezeigt, dass sie lernfähig ist. Denn sie hat ja bei Gott das alles, was sie jetzt kann, nicht schon immer gekonnt. Wenn diese Politiker die Tendenz zu Europa hin nicht hätten, müssten wir Intellektuelle protestieren. Natürlich sind Politiker immer Nachzügler, denn wir sind doch immer schon in Europa aufgewachsen, mit Flaubert und Dickens und Strindberg.

Kann aus der Wirtschaftskrise eine grundstürzende gesellschaftliche Krise werden?

Walser: Ich habe ein Grundvertrauen in die Menschheit oder die Welt oder den Gang der sogenannten Geschichte. Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die wir als Deutsche produziert haben, kann man nur noch hoffen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass man, was man einmal begangen hat, ein zweites Mal tun kann. Dass sich Auschwitz wiederholen könnte, war mir immer unvorstellbar. Wenn in einem Land wie dem unsrigen so etwas praktiziert wurde, dann ist das wie eine Immunität. Wir waren nach 1945 keine Sekunde lang in Gefahr, ernsthaft zurückzufallen. Wir hatten nur diese Chance, nicht zurückzufallen.

Geschichte wiederholt sich nicht?

Walser: Nein. Da irrte Nietzsche.