Lucas Cranach der Jüngere Lucas Cranach der Jüngere: Ist er's - oder ist er's nicht?

wittenberg/dessau - Dank der jüngst in Wittenberg eröffneten Ausstellung ist Lucas Cranach der Jüngere zum wiederentdeckten Malerstar der Renaissance avanciert. Doch ausgerechnet in der Frage, ob er der Nachwelt nicht nur einige bedeutende Fürstenporträts und einen neuen Bildtypus konfessionspolitisch geprägter Altarbilder, sondern auch ein oder zweimal ein außergewöhnliches Selbstporträt hinterlassen hat, herrscht plötzlich einige Verwirrung.

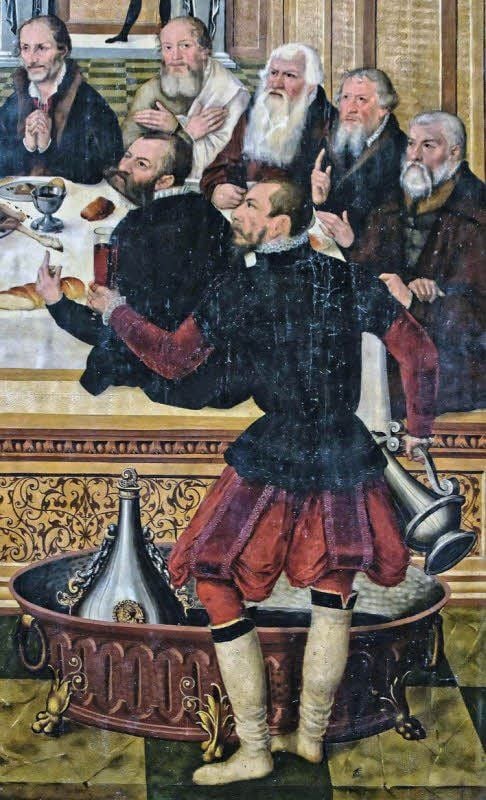

Der Heidelberger Kunsthistoriker Michael Hofbauer, der im Internet ein „Forschungswiki“ zu Cranach betreibt („cranach.net“) hat schon im Vorfeld der Ausstellung und dann am Rande der Pressekonferenz mit der These für Aufsehen – und Unruhe – gesorgt, die beiden „Mundschenk“-Gestalten in den Abendmahlsbildern im Wittenberger Stadtkirchenaltar und dem Dessauer Fürstenepitaph seien durchaus keine Selbstporträts Cranachs des Jüngeren. Damit sei auch der für das Plakat gewählte Bildausschnitt, der den Mundschenk (mit Luther) vom Wittenberger Altar in den Brennpunkt rückt, eigentlich fehl am Platz.

Antwort sorgt für Verwirrung

Einige Medien griffen schon im Voraus diese Behauptung auf, und auf der Pressekonferenz kam von den Journalisten gleich die erste Frage zu diesem Sachverhalt. Die Antwort der Kunstbeauftragten der Evangelischen Kirche und Mitveranstalterin der Ausstellung, Bettina Seyderhelm, sorgte dafür, die Verwirrung noch zu vergrößern. „Dass der Wittenberger Mundschenk ein Selbstporträt ist, ist eine Legende.“ Der Dessauer hingegen, trage das Cranach-Signet auf dem Siegelring des Dargestellten.

Katalog und Aufsatzband der Ausstellung halten hingegen an der Bezeichnung des Wittenberger Mundschenks als Selbstporträt fest, an der des Dessauers ohnehin. Hofbauers Kontra-Argument lautet knapp zusammengefasst so: Das Wittenberger „Cranach-Selbstporträt“ hat kaum Ähnlichkeit mit dem Dessauer. Im Fall Wittenberg gebe es keine stichhaltigen Argumente für eine Identifizierung.

Im Fall Dessau unterscheide sich das Signet auf dem Siegelring von dem der Signatur auf der rechten unteren Bildecke. Es sei daher als ein „persönliches Attribut“ anzusehen. Und zwar nicht des Malers, sondern dessen wiederum gleichnamigen Sohns, sozusagen Cranachs III.

Nur eine weitere Hypothese

Der 1541 Geborene, der an der Wittenberger Universität studiert hatte, habe keine Maler-, sondern eine höfische Karriere angestrebt. „Augenscheinlich soll er (auf dem Bild) den Fürsten von Anhalt ,angedient‘ werden.“ Hofbauer will diese Deutung mit weiteren Beobachtungen stützen, etwa mit Blick auf die Pluderhosen als Mode „höfischer Stände“. Schlussendlich stülpt er der Frage, wer dargestellt ist, aber nur eine weitere Hypothese über. Unerwähnt lässt er die Argumente aus Studien, die sich in jüngster Zeit den Bildzusammenhängen beider Abendmahlstafeln gewidmet haben.

Da ist zum einen die dokumentarische Seite. Insa Christiane Hennens Archivforschungen unter dem Dach des „Forschungsverbunds Ernestinisches Wittenberg“ (jüngst veröffentlicht) etablieren 1547-1548 als wahrscheinlichstes Datum für den Wittenberger Altar. Die Wissenschaftlerin identifiziert das Gros der Dargestellten als den Kreis der Ratsherren. Nicht nur, so kann sie nachweisen, spielten die Cranachs im Rat eine bedeutende Rolle, sondern zumindest Cranach der Ältere war auch dessen Weinlieferant, wie Rechnungen zeigen. Sein Sohn setzte das Geschäft fort. Ob er auch Wein an den Rat lieferte, ist vorerst („die Studien sind nicht abgeschlossen“) nicht feststellbar.

Wenn zwischen dem Wittenberger und dem Dessauer Bild (von 1565) mehr als 15 Jahre liegen, so wäre damit ein Wandel im äußerlichen Erscheinungsbild des Dargestellten zumindest plausibel. Dessen Identifizierung als Maler bekommt aber mit den Studien zur bedeutungsschwangeren Rolle von Farbe in den beiden Abendmahlen, die die Berliner Historikerin Ruth Slenczka veröffentlicht hat, einen tieferen Sinn.

„Reformator der Bilder“

Die Autorin verweist zunächst auf den Mundschenk, den Dürer 1510 im Holzschnitt der „Großen Passion“ im Vordergrund dargestellt hat. Cranach könnte das Motiv gekannt und abgewandelt haben. Indem sein Mundschenk den Becher in den Kreis der „Jünger“ hinein reicht, bekommt er, so Slenczka, „eine entscheidende Funktion“. „Denn wie Cranach als Mundschenk das im Wein präsente Blut Christi darreicht, so repräsentiert die Farbe des Malers das Blut des Herrn.“

Cranach stellt seine Kunst damit in Bezug zum Abendmahl lutherischer Prägung: Seine, Cranachs, Bilder „vermögen eine Gegenwärtigkeit des Dargestellten zu erzeugen, die allein der Realpräsenz Christi im Abendmahl vergleichbar ist.“ Es gehe ihm „um die sichtbare Vergegenwärtigung einer höheren Wahrheit“.

Slenczka vergleicht das Motiv mit dem Blutstrahl des Gekreuzigten im Weimarer Altar, aber auch mit dem (in der Ausstellung gezeigten) Salzwedeler „Weinberg Christi“, wo die Signatur Cranachs auf dem Brunnen erscheint, mit dessen Wasser die Weinstöcke gegossen werden.

Als „Reformator der Bilder“ macht Cranach der Jüngere jedenfalls mehr Sinn denn als Lobbyist zugunsten seines Sohnes. (mz)