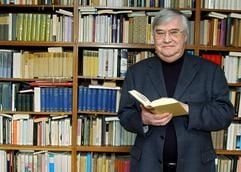

Literatur Literatur: Der Autor Peter Härtling wird 70 Jahre alt

Berlin/ddp. - «Wenn ich nicht mehr schreiben könnte, bekäme ich das Gefühl, nicht mehr zu atmen.» Der Schriftsteller Peter Härtling, der am Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert, weiß wie sich dies anfühlt. 40 Jahre seines Lebens arbeitete als Kulturredakteur für Zeitungen, von 1967 bis 1973 als Cheflektor des S. Fischer-Verlages in Frankfurt am Main. «Eine Manager-Aufgabe, die meine Zeit auffraß», sagt Härtling heute.

Schreiben konnte er nur sporadisch, nach der Arbeit, abends nach der gemeinsamen Zeit mit seiner Frau und den vier Kindern. Doch mit Werken wie seinem 1964 erschienen zweiten Roman «Niembsch oder Der Stillstand» über den Dichter Nikolaus Lenau hatte er bereits ein breiteres Publikum erreicht und den Grundstein für eine Existenz als Autor gelegt.

Die gewonnene Zeit nutzte er dann, um sich zu erinnern. An seine Kindheit in Chemnitz, die Jahre beim Jungvolk - der Vorstufe zur Hitlerjugend - der Tod des Vater in russischer Gefangenschaft, die Flucht mit der Mutter erst nach Österreich und dann nach Schwaben - wo sie sich ein Jahr nach Kriegsende das Leben nahm. «Traumatische Verletzungen» nennt Härtling diese Erfahrungen, die sein ganzes Leben geprägt haben.

Auch wenn sehr viele seiner Bücher über diese Zeit autobiografische Züge tragen, begreift er das Schreiben nicht als Selbsttherapie. «Mein Auslöser war die Generation Erwachsener, die sich unendlich schnell gewandelt hatte, die unglaublich verdrängt hat und die eine nun demokratisch eingefärbte Selbstgerechtigkeit zur Schau trug, die mich als Halbwüchsiger aufbrachte.» Auch ihnen wollte er die Erinnerung zurückgeben und die Schmerzen, die mit ihr verbunden sind.

Ein einseitiger Racheengel wollte Härtling nie sein: «Vergangenheit lässt sich nicht teilen. Man kommt nie mit der Geschichte aller klar - aber sie versuchen zu klären, halte ich für unabdingbar.» Er schildert sowohl das Leid eines emigrierten Juden, der nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrt («Felix Guttmann»), einer Tschechin, die der Kollaboration bezichtigt wird («Bozena») und das der deutschen Flüchtlinge («Die Wanderer»).

Über seine eigene Flucht erzählt Härtling im Kinderroman «Krücke» - einem seiner erfolgreichsten Werke. Was daran liegen mag, dass Härtling seine jungen Leser als ebenbürtige Gegenüber begreift, deren Probleme er ernst nimmt.

Sprache und Erzählperspektive hat er sich von seinen Töchtern und Söhnen abgeschaut, die er animierte, ihm ihren Tagesablauf zu beschreiben. Was bewegt sie, welche Alltagsschwierigkeiten haben sie - Härtling brauchte diesen Input, denn Kinderliteratur in den späten 60er Jahren drehte sich in seinen Augen realitätsfern um Jungen in Internaten und Mädchen auf Pferden. Die Bücher des so produktiven wie vielseitigen und vielfach ausgezeichneten Schriftstellers halfen mit, dieses Bild zu verändern.

Eine ebenso wichtige Facette im Interessensspektrum Härtlings ist die Beschäftigung mit Künstlern. Hölderlin, E.T.A. Hoffmann, Schubert und Schumann setzte er literarische Denkmäler, vermischte historische Fakten mit fiktiven Elementen und freundete so ein großes Publikum mit den großen Gestalten der Musik- und Literaturgeschichte an. Und auch hier lässt sich Härtlings Werk nicht von seiner Biografie trennen. Ihn faszinieren die Verletzbarkeit und das Grenzgängertum dieser Künstler. Damit kann er sich identifizieren: «Und ich suchte in ihnen die älteren Brüder, die ich mir gewünscht hätte.»

Lebende Seelenverwandte fand Härtling durch die Bekanntschaften, die er über die Mitgliedschaft in Künstlervereinigungen machte. In der Berliner Akademie der Künste übernahm er gar den Posten des Literaturdirektors. «Lauter fröhliche, schwierige Individualisten - hier fühle ich mich tatsächlich zu Hause», sagt er. Die Umgebung seines Wohnortes nahe Frankfurt dagegen bezeichnet er als «meine Fremde». Auch das eine Hinterlassenschaft einer Kindheit als Flüchtling.