Lenin im Loch Lenin im Loch: Andrej Platonows Roman "Die Baugrube" ist ein Epochenbuch

Halle (Saale) - Wer hoch hinaus will, muss hier tief hinab. Hinein in den russischen Boden. So sieht es der erste, 1928 beschlossene Fünfjahrplan der jungen Sowjetmacht vor. Nicht einfach eine Baugrube, sondern die „Muttergrube“, also die Mutter aller Gruben, ist auszuheben, um ein „gemeinproletarisches Haus“ zu errichten. Ein gigantischer Wohnturm, der ganze Dörfer überflüssig machen soll: ein kommunistischer Turmbau zu Babel.

Ein Projekt, das den Arbeiter Woschtschew anlockt. Der 30-Jährige ist ein Mann, der denkt, bevor er handelt - das passt nicht allen. Gerade erst war er aus der Produktion „entfernt“ worden „infolge der wachsenden Kraftschwäche in ihm und seiner Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit“.

Kurzum, nach heutiger Lesart ist Woschtschew ein Minderleister. Ein Low-Performer. Ein Mann von gestern. Das wird auch sofort sichtbar. Woschtschew sammelt vergessene, liegen gebliebene Dinge auf, die er in einen Sack steckt, den er ständig mit sich herumträgt.

Platonow bis heute nicht in der Runde der Weltliteraten

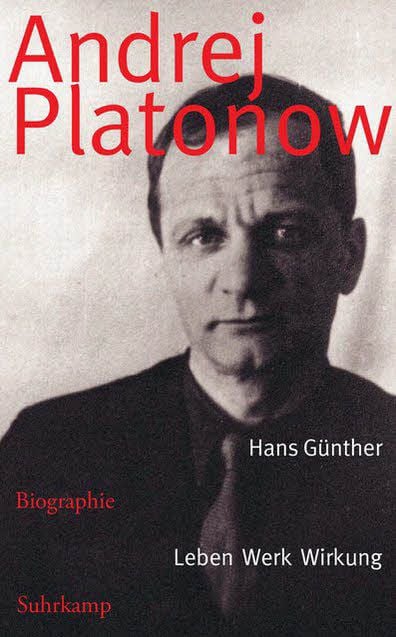

Woschtschew in der Grube: Das ist das Setting, aus dem heraus der russische Schriftsteller Andrej Platonow (1899-1951) seinen Kurzroman „Die Baugrube“ entfaltet. Ein Buch, das zu Lebzeiten des Autors nicht erscheinen durfte. Erst 1987 gelangte der Roman in der Sowjetunion zum Druck, in der DDR zwei Jahre darauf. Der Verspätung ist es geschuldet, dass Platonow bis heute nicht auf der Höhe wahrgenommen wird, die ihm zukommt: in einer Reihe mit den großen sowjetischen Zeitgenossen Bulgakow, Babel, Samjatin und Soschtschenko, und in der Runde der Weltliteraten. In der sah ihn der russische Nobelpreisträger Joseph Brodsky, der Platonow auf eine Stufe mit Joyce, Musil und Kafka stellte.

Dass dieses Urteil keiner Laune entspringt, bestätigt die jetzt von Gabriele Leupold besorgte Neuübertragung von Platonows Roman „Die Baugrube“. Von dem sagt die Autorin Sibylle Lewitscharoff im Nachwort, dass er den Leser treffe wie ein „Schlachthieb“. Immer wieder sei man froh, wenn ein Akteur „ins Gras hat beißen müssen“. Denn Sterben heißt in diesem Buch, vom Leiden erlöst zu sein.

Das Leiden ereignet sich nicht in Moskau, sondern in der namenlosen Provinz. Platonow bietet ein bühnenreifes Ensemble an Figuren auf, das sich im politischen und umständlich wissenschaftlichen Jargon der Zeit auf Trab hält. Da ist Tschiklin, der Einpeitscher („Ich bin niemand; wir haben die Partei - das ist die Person“), Koslow, der Propagandist, Safronow, der Demagoge („das Glück ist sowieso eine bourgeoise Sache“), und Pruschewskij, der Ingenieur. In einem Milieu, in dem nur noch Aktionismus und Anmaßung herrschen, in dem Frechheit alles und Könnerschaft nichts gilt, ist Pruschewskij ein Mann, der stündlich seine „Verwaistheit“ spürt. So wie der Geistliche, der sich eine Foxtrott-Frisur schneiden lässt, um sich äußerlich vor der Übergriffigkeit der neuen Macht zu verstecken. Die findet ausgerechnet in einer Minderjährigen ihr schärfstes Verlautbarungsorgan. Mit dünner Stimme fordert das von den Genossen umschwärmte Mädchen Nastassja Menschenopfer: „die schlechten Leute alle umbringen“, tönt sie, „gute gibt es nämlich sehr wenig.“

Platonow liefert erzählerisch eine sehr anregende Kost

Was Platonow schildert, ist eine von allen ernsthafteren sachlichen und seelischen Befunden losgelöste Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nur auf Reklame und sogenannten „Enthusiasmus“ setzt. Dabei war Platonow keinesfalls ein Gegner des kommunistischen Aufbruchs. Im südrussischen Woronesh geboren, gehörte er zu den wenigen sowjetischen Autoren proletarischer Herkunft. Früh war er ein glühender Anhänger der Oktoberrevolution. Er verschrieb sich dem Proletkult, stellte sich als Wasserbau-Ingenieur in den Dienst der Sache.

Nicht die Umwälzung stellte er in Frage, sondern die sinnlose Rücksichtslosigkeit ihres Vollzugs: die Kollektivierung der Landwirtschaft, die Auslöschung der vermögenden Bauern, das Sprengen der überkommenen sozialen Bindungen, das Verhöhnen von Individualität und Intelligenz, das brutale Draufloswerken in einem agrarischen Land, das auf eine industrielle Revolution nicht vorbereitet war. Kurzum: Lenin im Loch.

Dabei liefert Platonow erzählerisch keine leichte, aber eine sehr anregende Kost. Er bietet einen allegorischen und realistischen Roman gleichermaßen. Platonows Woschtschew erinnert an Büchners Woyzeck, an einen klugen, hochsensiblen Toren. Jeder Satz in diesem Roman ist auf mindestens zwei Sinn-Ebenen lesbar. Und die Sprache ist Akteur der Handlung, in dem sie das Verrückte der Situation in einer teilweise verrückten Syntax und Wortbildung mitteilt, die haarscharf, also fast unmerkbar, neben der üblichen liegt. Selbstverständlich wird der Turm nie gebaut; die Grube ist ein Grab.

Stalin hatte den Autor verstanden. An den Rand einer 1931 veröffentlichten Erzählung notierte er mit fettem Rotstift: „Dreckskerl!“ Dass Platonow, dessen 15-jähriger Sohn wegen „Terrorismus und Spionage“ zu mehrjähriger Lagerhaft verurteilt wurde, 1951 eines natürlichen Todes starb, ist ein Wunder. Dass er jetzt neu entdeckt werden kann, ist ein Glücksfall. (mz)