Kritik an Political Correctness Kritik an Political Correctness: Wie Sprachregelungen die Gesellschaft zerstören

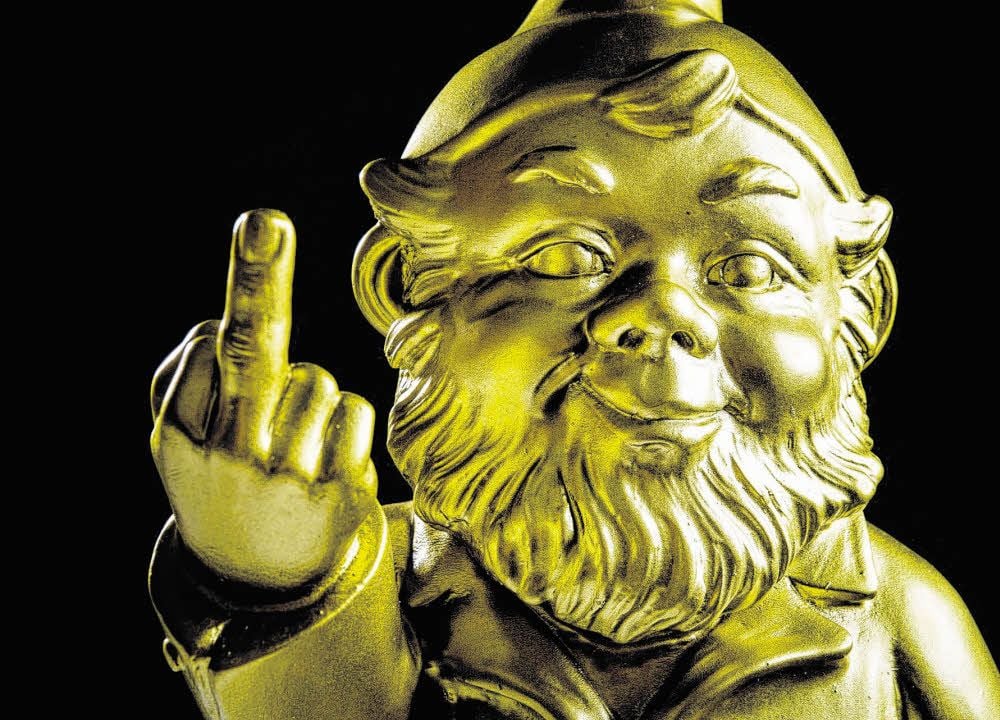

Es war ein spontaner Einfall, dem der damalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück vor der Kamera folgte, als er dem Fotografen den Mittelfinger entgegenreckte.

Cool wie einst Johnny Cash wollte er sein, sein Ding durchziehen, der Welt sagen, dass sie ihn nur haben könne, wie er nun eben mal sei. Nicht anders, nicht hübscher oder handzahmer.

Das Ganze ging nach hinten los. Die Medien interessierte nicht mehr der Kandidat, sondern sein Finger. Die Wähler diskutierten über Stillosigkeit, nicht mehr über einen langweiligen, inhaltsleeren Wahlkampf. Und schon gar nicht über Coolness. Steinbrück verlor die Wahl.

Umgang mit Political Correctness: Weltweiter Siegeszug

Gewonnen hatte einmal mehr ein politisches Konzept, das Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den USA erdacht wurde. Um eine Welt ohne Diskriminierung Einzelner zu erreichen, so glaubten damals Intellektuelle an einigen amerikanischen Universitäten, müssten bestimmte Äußerungen, die eine Diskriminierung von Minderheiten und Unterprivilegierten schüren könnten, aus der Öffentlichkeit verbannt werden.

Eine Idee, die von Anfang an wütend bekämpft wurde - so lehnte US-Präsident George W. Bush sie ab, weil sie „bestimmte Themen, bestimmte Ausdrücke und sogar bestimmte Gesten zum Tabu erkläre“ und damit einen „Kreuzzug für Anstand“ zu einem Werkzeug der Zensur mache.

Aber aufhalten konnte das den weltweiten Siegeszug dessen, was Sarah Diefenbach und Daniel Ullrich in ihrem Buch „Es war doch gut gemeint“ die „PC-Ideologie“ nennen, nicht.

Political Correctness: Ist politische Korrektheit destruktiv und gesellschaftszerstörend?

Heute ist PC überall. Ob die Herkunft von Straftätern nicht genannt wird, weil das Vorurteile schüren könnte, oder eine Kaufhauskette einen Shitstorm erntet, weil ein dunkelhäutiger Junge in einem Prospekt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Coolster Affe“ trägt - immer taucht jemand auf, der im Namen einer Gruppe, der er nicht einmal zwingend angehören muss, Widerspruch anmeldet: So geht das nicht. Das darf nicht gesagt und schon gar nicht geschrieben werden.

Die Psychologin Diefenbach, die in München lehrt, und der Medieninformatiker Ullrich, eigentlich Experte für die Interaktion von Mensch und Roboter, nennen das ein „mentales Gift“ und schildern den Einfluss der Political Correctness - zu deutsch politische Korrektheit - als destruktiv und gesellschaftszerstörend.

Was anfangs der besten Absicht folgte, Minderheiten zu schützen, drohe inzwischen, die Gesellschaft zu beschädigen, glauben die Autoren. Schuld daran sei die Unmöglichkeit, die Wirklichkeit in ihren Schattierungen mit der Sprache der politischen Korrektheit zu beschreiben.

Politische Korrektheit in der Diskussion: Seitenweise Beispiele belegen These der Autoren

Jeder Versuch führe weg von der neutralen Schilderung und hin zu einer allein vom Glauben des Schildernden an die Zumutbarkeitsgrenze des Publikums geprägten Darstellung von Ereignissen.

Seitenweise listen Diefenbach und Ullrich Beispiele, um ihre These vom destruktiven Potential der PC-Ideologie zu verdeutlichen. Keine Sprachregelung hier ist feststehend, die Zahl der „Kampfbegriffe“ (Diefenbach) dafür unübersehbar.

Und wem erstmal „Sexismus“, „Rassismus“ oder „Hate Speech“ vorgeworfen worden ist, der „wird zur Zielscheibe gesellschaftlicher Kritik, die weit über das verübte Fehlverhalten hinausgeht“.

Buch zu politischer Korrektheit: Gestörte Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft

War PC in der alten Zeit ohne die sozialen Netzwerke noch eine Idee, die weitgehend ohne Auswirkungen auf das Alltagsleben blieb, ist durch Facebook und Twitter eine Situation entstanden, in der jeder Mensch sich über die Eckpfeiler des Sagbaren informieren müsse, ehe er irgendwo im Netz einen Kommentar oder auch nur einen Gefällt-mir-Klick hinterlasse.

Falsch gelikt oder zynisch und missverständlich kommentiert - schon drohen, Diefenbach und Ullrich führen auch hier bizarre Fälle an, Konsequenzen bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes.

Die Folge ist eine gestörte Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft, ein Rückzug in die Nischen , in denen die Gleichgesinnten warten, denen gegenüber das offene Wort kein Wagnis ist.

Political Correctness: Ähnlichkeit mit Religion

Für eine freie Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, ihre inneren Dinge öffentlich zu verhandeln, eine Katastrophe, wie die Autoren meinen.

Doch Rezepte dagegen gibt es nicht.

Die PC-Ideologie ähnele in ihrem Aufbau einer Religion, deren Anhänger trotz der inzwischen zu besichtigenden Schäden an der Meinungsfreiheit dogmatisch an ihrem Glauben festhielten.

Dazu gehöre auch die Überzeugung, dass Engagement für gute Zwecke im wahren Leben sich durch Engagement am Bildschirm ersetzen lasse, etwa durch das Unterzeichnen von Online-Petitionen oder die Beteiligung an Shit-Stürmen gegen Verletzer von Grundregeln der PC. „Das Aussenden von tugendhaften Signalen wird mit tugendhaftem Verhalten verwechselt“ analysieren Diefenbach und Ullrich.