Karl Schmidt-Rottluff Karl Schmidt-Rottluff: Heimkehr eines Großen

chemnitz - Chemnitz gilt als ewige Dritte unter den sächsischen Großstädten - neben dem geschäftig blühenden Leipzig und Dresden in seinem barocken Selbstglanz, der zuletzt durch Pegida-Schreier freilich Kratzer bekommen hat.

Die früher reiche Industriestadt Chemnitz aber, ersichtlich noch immer von Kriegswunden gezeichnet, ist wie Halle ein Ort, dessen Charme sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Freundliche Menschen trifft man dort allenthalben - und immer wieder Kunst, für die sich die Stadt schon oft in die Bresche geworfen hat. Das zahlt sich aus. Hinzu kommt, dass man sich in Chemnitz mit Ingrid Mössinger, der Generaldirektorin der Kunstsammlungen, im Zustand anhaltenden Glücks befindet: Wohl fordert Mössinger, aber sie zieht mit ihren Ausstellungen eben auch viel Aufmerksamkeit auf die Stadt. Nicht zu vergessen den Coup, mit dem sie die Sammlung des kürzlich verstorbenen Alfred Gunzenhauser aus Bayern nach Chemnitz holte, wo sie seit 2007 in einem eigens umgebauten ehemaligen Bankhaus bestens untergekommen ist.

Ein Bau der Moderne für die Kunst des 20. Jahrhunderts, die Idee ist bezwingend und gut gewesen. Überhaupt will Chemnitz ja als Stadt der Moderne punkten, nun also folgerichtig auch mit der aufwendig inszenierten Heimkehr Karl Schmidt-Rottluffs - wie der Schriftsteller Stefan Heym einer der großen Söhne der Stadt.

Insgesamt 490 Werke des 1884 in Rottluff bei Chemnitz Geborenen werden gezeigt, darunter allein 60 Gemälde und zahlreiche grafische Arbeiten aus allen Schaffensperioden des Künstlers. 1905, nachdem der hoch talentierte Sohn eines Müllers und nunmehrige Architekturstudent in Dresden gemeinsam mit Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleyl die Künstlergruppe „Brücke“ gegründet hatte, fügte Karl Schmidt seinem Namen den seines Geburtsortes hinzu. Ein Zeichen von Selbstbewusstsein und des Dranges nach Unverwechselbarkeit, nach der er mit seinen Arbeiten erfolgreich strebte.

„Von mir weiß ich, daß ich kein Programm habe, nur die unerklärliche Sehnsucht, das zu fassen, was ich sehe und fühle, und dafür den reinsten Ausdruck zu finden“, schrieb Schmidt-Rottluff 1914. Diese Aussage kann man durchaus als Lebensmotto des 1976 hochbetagt gestorbenen Malers verstehen.

Begonnen hat er ganz klassisch mit Zeichenstudien nach der Natur. Die Ausstellung zeigt eines dieser frühen Blätter, eine Weide abbildend, auf dem man doch schon das Besondere ahnen kann, das Schmidt-Rottluff auszeichnen würde: Egal ob auf farbschweren Gemälden oder in den auf das Äußerste, auf die Essenz des Humanen reduzierten Grafiken gilt dem Künstler immer sein Gegenstand als Maß. Eitelkeiten, Überflüssiges sind ihm fremd, sei es in der Darstellung des Menschen oder in den großartigen Landschaften und Stillleben.

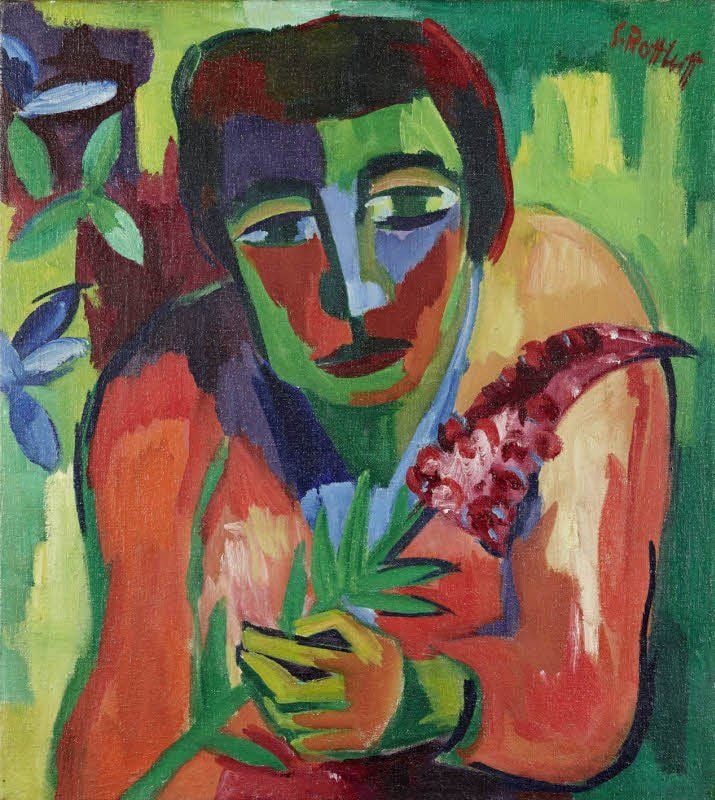

Schmidt-Rottluff malte anfangs in einem magischen, impressionistisch geprägten Stil, die akademische Tradition lag ihm fern. Farbkräftige, lebendige Bilder wie das 1906 entstandene Ölgemälde „Gartenstraße frühmorgens“ sind das, voller Licht und atmender Schönheit. Mit der Hinwendung zu dem, was man bald Expressionismus nannte, dessen Ausprägung eben wesentlich Schmidt-Rottluff zu danken ist, schwindet die Emphase des Ausdrucks, nicht aber die Wucht des Künstlerischen. Und nicht die Farbe - selbst die kostbaren Holzschnitte scheinen sie auszustrahlen: Man denkt sie sehend mit - wie einem die abstrakten Akte in ihrer Formenstrenge doch um so lebendiger wirken.

Prägend für den Stilwandel Schmidt-Rottluffs muss das Erleben des Ersten Weltkrieges und der Not danach gewesen sein. Erschüttert, aber eben auch künstlerisch gereift kehrt er heim. Nun wendet sich der Künstler stark auch christlichen Motiven zu, er beschwört den Heiligen Franziskus, der wie ein Schmerzensmann und leidenschaftlicher Mahner erscheint. Und immer wieder ist es die Landschaft der Heimat, aber auch die der Meeresküsten, in denen der Künstler Anregung und Trost zu finden scheint.

In Berlin, wohin Schmidt-Rottluff 1911 gezogen war, gelangte er rasch zu höchstem Ansehen, der Expressionismus machte Furore - sehr zum Ärger etwa Max Beckmanns, dem dieser Stil anfangs nur als plakativ und oberflächlich erscheinen wollte. Später hat er sich freilich selber expressionistischer Mittel bedient.

Den Nationalsozialisten, deren Kunstverständnis auf das Figürlich-Natürliche, das gern auch heldenhaft und „nordisch“ überhöht sein durfte, gerichtet war, erschienen die Expressionisten und namentlich Schmidt-Rottluff als der Inbegriff dessen, was sie zu bekämpfen gedachten. „Entartet“ nannten sie deren Werke, sie wurden in einer beispiellosen, barbarischen Aktion aus den Museen entfernt und teils auch zerstört. Schmidt-Rottluff, ein Star der Moderne, erhielt Malverbot, was er freilich unterlief. Ein Selbstbildnis aus dem Jahr 1944 zeigt den Künstler düster, aber als aufrechten Mann. Allein, bei Weitem nicht aus allen der späteren Bilder spricht noch die Kraft der früheren Jahre.

1943 hatte der Maler Wohnung und Atelier in Berlin bei einem Bombenangriff verloren, Schmidt-Rottluff zog sich in sein Elternhaus nach Rottluff zurück. Bis 1946 blieb er da und setzte sich für den Wiederaufbau von Chemnitz ein. Allein, der Kommunismus war wohl nicht der Traum des Weltbürgers, er ging nach Westberlin. Dort ist er, Ehrenbürger seit 1970, sechs Jahre später auch gestorben.

Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz 1, bis zum 10. April 2016, Di, Do-So und feiertags 11-18, Mi 11-20 Uhr, am 24.12. und 31.12. geschlossen; Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro.

Im Internet: www.kunstsammlungen-chemnitz.de