Hygiene-Museum in Dresden Hygiene-Museum in Dresden: Zwischen Angst und Ekel

Dresden - Im 19. Jahrhundert zogen „Volksaufklärer“ über Land, die Neugierige in ihre Zelte lockten. Kinder und Jugendliche durften nicht hinein, wo von Tripper und Syphilis die Rede war. Von Geschlechtskrankheiten, die der Schrecken der Zeit waren. Die Aufklärung war Abschreckung und wurde an Wachsfiguren vollzogen.

Man sieht ein Mädchen mit einem Geschwür an der Oberlippe, angesteckt durch einen Kuss, und einen Mann mit zerfressener Nase und Oberlippe, zerstört durch den Schanker. Die Wirkung der anschaulichen Modelle war enorm, weil sie verblüffend naturgetreu erschienen. In einer Zeit ohne Kino und Fernsehen war das anatomische Wachskabinett zuständig für den Grusel. Er diente „zur moralischen Besserung und Veredelung des Menschen“, wie es hieß. Viele aber werden Sexualität fortan als eklig empfunden haben, auch ihr eigenes Sexualleben.

Dem Deutschen Hygiene-Museum in Dresden gelang es, für die Ausstellung „Blicke! Körper! Sensationen!“ ein komplettes Anatomisches Wachskabinett zu erwerben. Die Figuren stammen zum größten Teil aus der Werkstatt des Dresdner Modelleurs Rudolf Pohl, der 1856 mit der Arbeit begonnen hatte. 200 Wachsmodelle sind nun in 80 Vitrinen zu besichtigen, dazu 50 weitere historische Schaustücke. Der Schrecken bei diesem Anblick ist garantiert. Kein anderes deutsches Museum verfügt über eine solche umfassende Sammlung von Wachspräparaten. Walter Benjamin sinnierte noch 1928 über Besucher solcher Schauen: „Ihre Bildung ist eine Folge von Katastrophen, die sie auf Rummelplätzen und Jahrmärkten in verdunkelten Zelten ereilen, wo ihnen Anatomie in die Glieder fährt.“

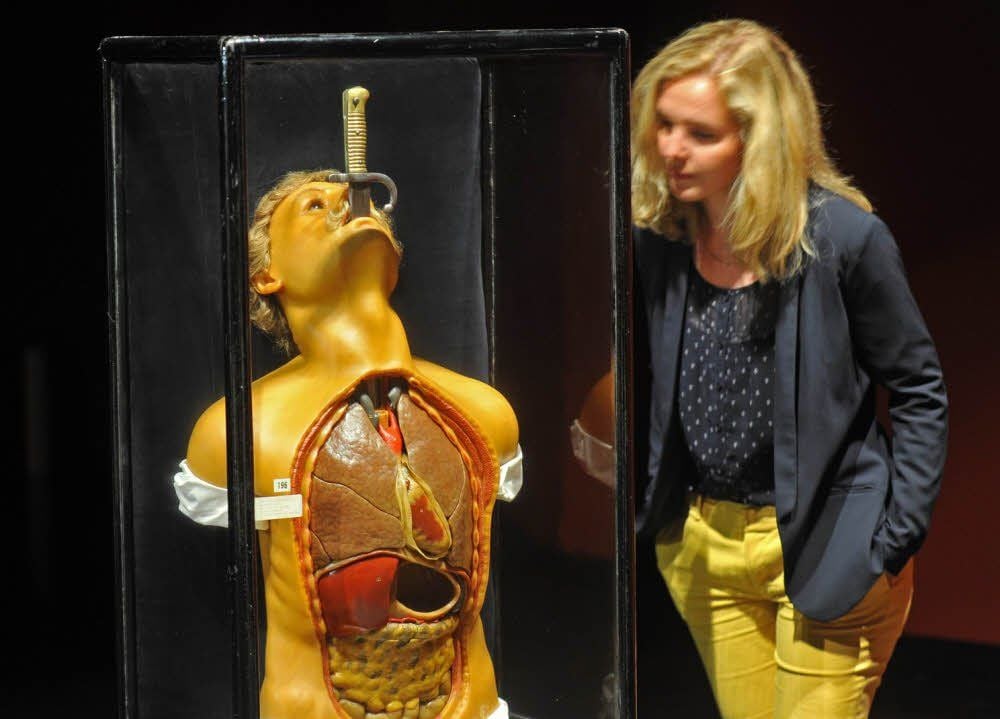

Prunkstück der Ausstellung ist „Der Schwertschlucker“, 1900 hergestellt, der auf ungewöhnliche Weise den Einblick in das Innere des Menschen gewährt. Ein Artist wirft seinen Kopf tief in den Nacken, in seinen Mund wird ein Degen gestoßen, der bis in den Magen fährt. Brust und Bauch des Mannes sind von der schützenden Hautverhüllung freigelegt, man sieht den Schlund und die Speiseröhre, Herz und Lunge und Essensreste, die der Degen berührt. Zirkuskunst demonstrierte medizinische Einsicht besser als jede theoretische Belehrung, unterstützt von der marktschreierischen Erregungsbotschaft: „Das Wunder des Lebens! Erkenne sich selbst!“ Schausteller tingelten durch Städte und Dörfer und präsentierten ihre Wachsfiguren. Ein Bombengeschäft. Das letzte Mal im Jahr 1987 in der westdeutschen Provinz! Im Foyer des Dresdner Museums steht „Hereinspaziert!“

Das 19. Jahrhundert war in den Anfängen noch geprägt von antiken Idealen, als schön galten junge, ebenmäßig schöne Körper. Dann aber kam durch Kriege und Krankheitserkenntnisse eine kulturpessimistische Sicht auf: Verstümmelte, versehrte und verunglückte Opfer rückten in den Fokus. Wie der geöffnete Wachskörper eines von der Influenza betroffenen Mannes mit lauter Entzündungen und Einblutungen in Herz und Lunge. 1889/90 und 1918/18 starben weltweit Millionen Menschen an der Virusgrippe.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das auch eine Herausforderung für Künstler. Max Ernsts Bild „Die Anatomie als Braut“ (1921) besteht aus dem Schrott des Ersten Weltkriegs. Des US-Künstlers Robert Gobers „Man Coming Out of the Woman“ (1994) ist eine provokante Darstellung der Geburt: ein Männerbein mit Socke und Schuh stößt aus einer Vulva. Der englische Filmemacher Steve McQueen zeigt in „Charlotte“ (2004) ein zerfließendes Auge, ausgelöst durch einen Blick. Statt Wachs wird heute Silikon verwendet, das mindert den Schrecken nicht, banalisiert ihn jedoch. Die Kölner Künstlerin Alexandra Bircken hat einen prächtigen Männerkörper erschaffen, wer in ihn hineinschaut, sieht statt Gedärm das Metallgekröse eines Motorrads. (mz)

Bis 19. April 2015: Deutsches Hygiene-Museum in Dresden, Lingnerplatz 1, Dienstag bis Sonntag, Feiertage 10 bis 8 Uhr www.dhmd.de