Das Apfelmännchen Hans Martin Fricke: Das Apfel-Männchen

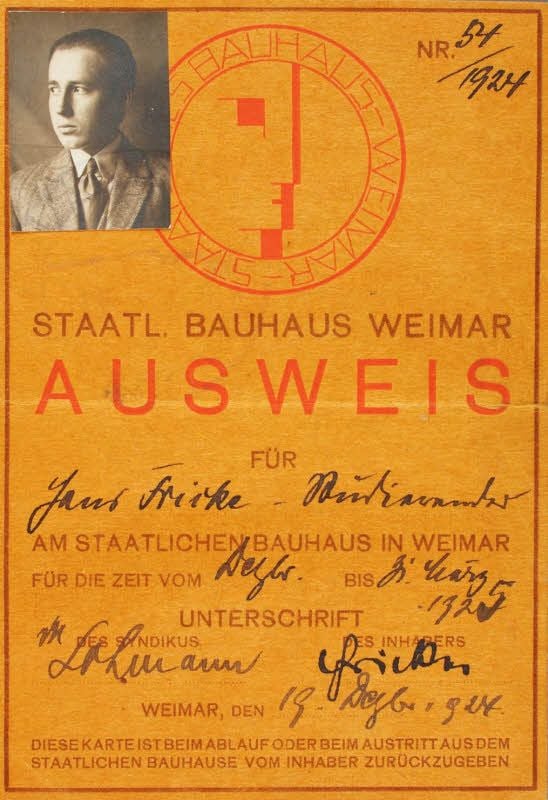

Weimar - Als 16-Jähriger kam er ans Bauhaus. Nach heutigen Maßgaben ein Jugendlicher, aber tatsächlich fast noch ein Kind. Hans Martin Fricke, 1906 im niedersächsischen Oldenburg geboren, war von 1922 an einer der jüngsten Studenten an der staatlichen Hochschule für Gestaltung, die Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet hatte. Und er blieb, als er mit 18 Jahren 1925 das Haus verließ, einer ihrer jüngsten Absolventen.

Es ist nicht allein diese Tatsache, die die Fricke-Werkschau im Schiller-Museum in Weimar interessant macht, sondern der Umstand, dass das Frühwerk des späteren Architekten so umfangreich überliefert ist. 1999 erhielt die Klassik Stiftung Weimar den im Familienbesitz verwahrten Nachlass des 1994 in Oldenburg gestorbenen Bauhäuslers als Dauerleihgabe.

Mohn und Schmetterling

Mehr als 150 Exponate machen die Sammlung aus - Bilder, Möbel, Fotos und Bauhaus-Drucksachen. Eine einzigartige, gerade in ihrer nicht vordergründigen Brillanz interessante Sammlung, die das Bauhaus eben einmal nicht von der Warte der hohen Kunstfertigkeit aus wahrnimmt, sondern von der Seite. Vom Alltag eines Jungen her, der aus der norddeutschen Fläche nach Thüringen drängte. In jene Schule, mit der einige verschreckte Weimarer Honoratioren ihren Kindern drohten: „Wenn du nicht artig bist, kommst du ins Bauhaus!“

Wenn es so einfach gewesen wäre. Es bedurfte einer Empfehlung, um an der Schule zu landen. In der Schau sind die Arbeiten zu sehen, mit denen sich der Schüler mutmaßlich beworben hatte. Zeichnungen von Äpfeln, getuschte Schmetterlinge, eine gemalte Mohnblume mit der Darstellung einer aufgeschnittenen Mohnknospe. Es ist das Material eines durchschnittlich begabten Kindes. Das, was im Zeichenunterricht zu liefern ist. Aber die Ernsthaftigkeit des Jungen teilt sich mit. Auch sein farbig gestalteter Stundenplan von 1921 liegt aus. Darüber der Schriftzug: „Segen ist der Mühe Preis“. Darunter: „Übung macht den Meister.“

Den Weg zur Meisterschaft beschritt Fricke in der von Gropius und dem Werkmeister Erich Brendel geführten Tischlereiwerkstatt. Hier sollte sich die Berufsausbildung zum Tischler abspielen. Aber in der Arbeit am Holz erschöpfte sich Frickes Einsatz nicht. Der Bauhaus-Lehrling nahm an dem legendären Vorkurs von Johannes Itten, an der bildnerischen Formlehre von Paul Klee und an der für alle Studierenden offenen Druckereiwerkstatt von Lyonel Feininger teil.

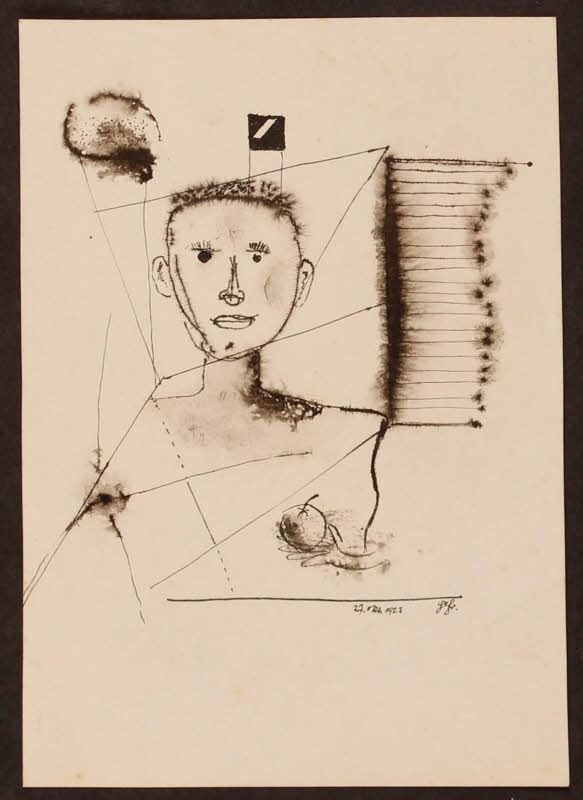

Aus all diesen Kursen liegen Fricke-Arbeiten aus. Rhythmus-Studien, Aktzeichnungen, als Linolschnitte gefertigte Exlibri. Blätter, die den Fleiß des Studenten belegen, der freilich von der geforderten Abstraktion überfordert war. Trotzdem sind einige sehr reizvolle Studien zu sehen, von denen man nur hoffen kann, dass sie in die Kollektion des künftigen Weimarer Bauhaus-Museums Eingang finden: die überaus originelle Tuschezeichnung „Mensch mit Apfel“, die einen Kinderkopf im Netzwerk der Linien zeigt, eine beinahe ikonische Arbeit. Und der „Rote Würfel“, eine Adaption von Farkas Molnárs Würfel-Entwurf für das Bauhaus-Musterhaus Am Horn in Weimar. Denn zur Architektur zog es Fricke, nachdem er an der Ausstattung des Modellbaus mitarbeiten durfte. Er hatte Wandtafeln für das Kinderzimmer zu fertigen.

Anschluss nach Rechts

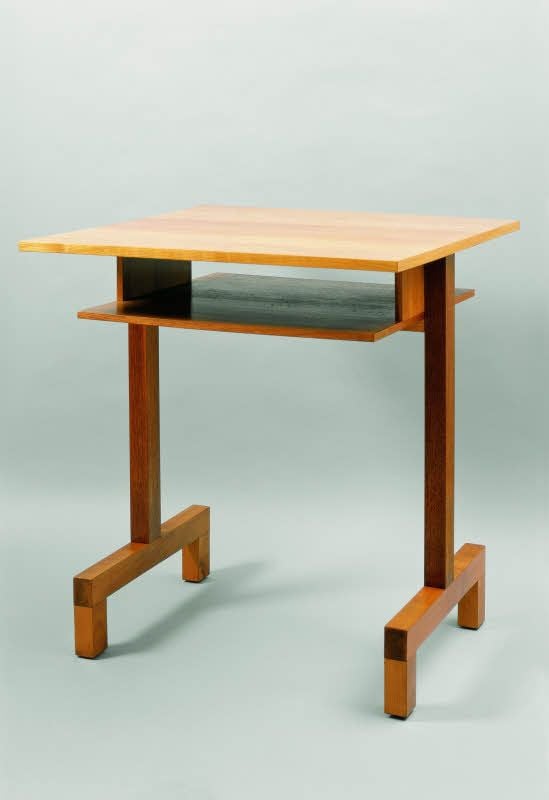

Gelungen sind die Möbel von Frickes Hand: Teetisch, Armlehnstuhl und Esszimmerstuhl, Bauhaus mit einem Zug ins Bürgerlich-Gediegene und ins Volkstümlich-Robuste. Arbeiten aus dem Jahr 1925, in dem er die Schule mit dem Gesellenbrief als Tischler verließ, um in Oldenburg Architektur zu studieren, was im nach Dessau gezogenen Bauhaus noch unmöglich war.

Die Tatsache, dass Fricke sich „politisch und gestalterisch“ den Nazis „anschloss“, wie es verklemmt beiläufig auf einer Texttafel heißt, wird nicht erklärt. Ohne Not. Ohne Souveränität. Aber viele Wege führten ans Bauhaus, dessen Kurse anschlussfähig waren in viele Richtungen der Moderne.

Schiller-Museum Weimar: bis 11. März, Di-So 9.30-16 Uhr. Katalog im Druck. Eintritt frei. (mz)