Graphic Novel über Glenn Gould Graphic Novel über Glenn Gould: Er liebte Bach und hasste Konzerte

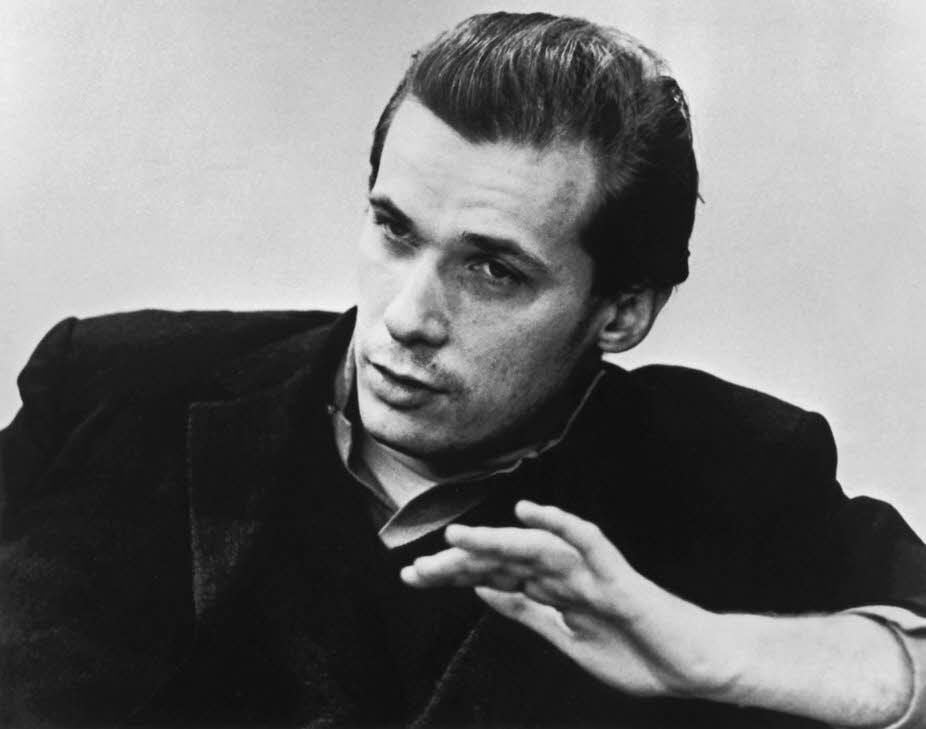

halle - Er war ein Klaviergenie und ein Tasten-Exzentriker: Glenn Gould (1932-1982). Keiner hat die „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach mit solch einer Klar- und Feinheit interpretiert wie der Kanadier, der sie 1955 und 1982 einspielte. Atemberaubende Aufnahmen, die ihresgleichen suchen, weil sie hörbar machen, welche Wirkung Klaviermusik entfalten kann, wenn sie buchstäblich in die richtigen Finger gerät.

Umso mehr, da die „Goldberg-Variationen“ zum Anspruchsvollsten gehören, was die klassische Musikliteratur zu bieten hat: „Für mich als Pianisten“, schreibt etwa der 41-jährige James Rhodes in seiner Autobiografie „Der Klang der Wut“ über Bachs „Goldberg-Variationen“, „sind sie das frustrierendste, schwierigste, überwältigendste, transzendenteste, tückischste, zeitloseste Stück, das es gibt.“

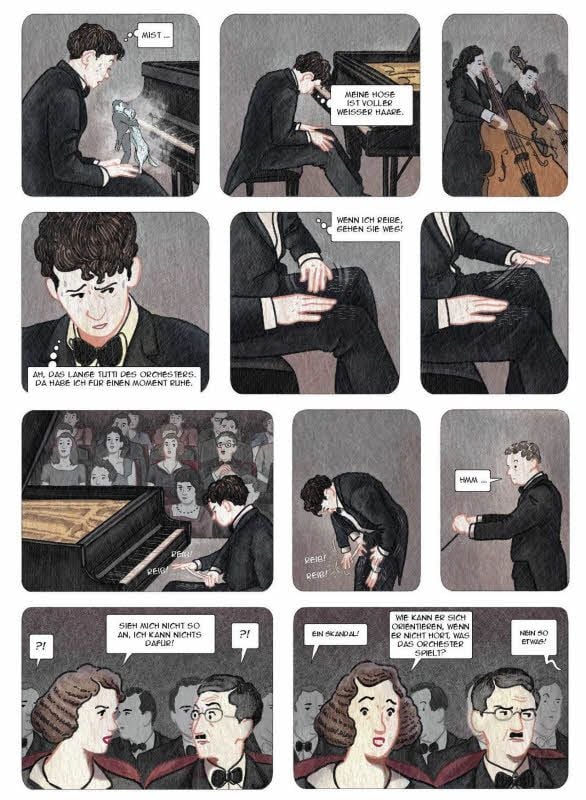

Sandrine Revel hat Glenn Gould nun eine Graphic Novel, also eine Art epischen Comic-Strip, zugeeignet. In dem großformatigen Bildtextbuch erzählt und illustriert die französische Künstlerin das Leben des Kanadiers. Ihre Geschichte beginnt mit Goulds letzten Tagen. Vom Herbst 1982, in dem der 50-Jährige wegen eines Schlaganfalls in einer Klinik in Toronto zwischen Leben und Tod schwebt, geht der Blick zurück in die Biografie des Ausnahmemusikers.

Der war, wie Revel anschaulich macht, schon als Kind ein Eigenbrötler, der lieber am Klavier übte als mit anderen Jungs im Freien zu spielen; der schon als junges Talent Konzerte zu spielen in dem Maße hasste wie er die Musik Bachs liebte. „Ich hasse Publikum. Nicht die einzelnen Menschen, aber die Masse. Es ist eine böse Macht“, sagte Gould später in einem Film-Interview, das nachzuahmen Revel einzelne Posen nebeneinander reiht.

Tropische Temperaturen im Studio

So richtig wohl fühlte sich Gould nur im Aufnahmestudio. Nicht aber die Tontechniker, mit denen er zu tun hatte. Die Wohlfühltemperatur, die Gould brauchte, lag im tropischen Bereich. Dennoch waren es nicht die Studiomitarbeiter, die ächzten, sondern Gould höchstselbst: Einerseits neigte er dazu, bei Tonaufnahmen zu summen, andererseits rutschte er auf seinem niedrigen Stühlchen, das ihm sein Vater gezimmert hatte, derart hin und her, dass das Knarren der Sitzgelegenheit, die ihm ähnlich unentbehrlich war wie sein Steinway-Flügel, auf den Aufnahmen auch deutlich zu vernehmen ist. Ehe er sich an das Klavier setzte, tauchte er die Arme in heißes Wasser, um sie zu lockern. Wenig überraschend auch, dass er im Sommer Handschuhe trug, um zu verhindern, dass die Hände kalt würden. All das fügt Sandrine Revel in aquarellierte Comicbilder, auf denen die Figurenrede, wie man es aus den Disney- und Marvel-Bildgeschichten kennt, in den typischen Sprechblasen wiedergegeben wird. Zugegeben, wer sich in der Biografie des Pianisten auskennt, hat bei der Lektüre der Graphic Novel einen gewissen Vorteil. So zeigt sich, dass die Französin bei der Darstellung von Leben und Werk des kanadischen Klaviergenies auch dann hart an den Fakten bleibt, wenn uns Gould etwa als Gefahr für den Straßenverkehr begegnet, weil er sich beim Autofahren derart in die Musik, die er hörte, vertieft war, dass er mit der Welt um sich herum auch deren Straßenverkehrsregeln vergaß. Eine Künstlerin, deren Lieder Goulds Weltvergessenheit beförderte, war etwa Petula Clark, an deren größten Hit, das Lied „Downtown“ (1965), man sich noch erinnert.

Es ist auch überliefert, dass der Tierfreund Gould, dessen beste Freunde in Kindertagen die Hunde Buddy und Nick waren, mit seinem Motorboot neben den Fischen auch gern die Angler vertrieb. All diese Episoden werden auch in Revels Geschichte aufgegriffen und mit zahlreichen Bildern illustriert.

Seine Arbeit war sein Leben

Um das Phänomen Glenn Gould halbwegs fassen zu können, werden Kommentare von Kritikern in Verbindung mit deren Konterfei eingeflochten. Die Spanne der Töne von Verehrern und Verächtern ist so groß wie die einer Klaviertastatur: „Er ist einer der größten Musiker unserer Zeit, wenn nicht der größte“, sagte etwa der österreichische Dirigent Josef Krips (1902-1974). „Gould spielt wie ein Komponist. Wenn er Bach spielt, ist es, als spielte Bach selbst“, meinte der US-Komponist Aaron Copland (1900-1990). Anders der US-Schriftsteller Tom Wolfe (85), der zu Protokoll gab: „Gould? Ein Klugscheißer!“

Lob oder Kritik – für Gould war das einerlei: Er ruhte fest im Glauben an sich selbst. Sein auch bei Revel zu lesendes Credo lautete: „Mein Leben ist meine Arbeit. Ich glaube nicht, dass mein Lebensstil dem der meisten Menschen ähnelt, und das freut mich. Die zwei Elemente, der Lebensstil und die Arbeit, sind mir zu einem verschmolzen. Wenn das exzentrisch ist, nun, dann bin ich ein Exzentriker.“

Ein unsterblicher, wie man ergänzen darf, dessen Spiel noch heute Millionen Klassikfreunde erfreut. Und vielleicht eines Tages auch die Bewohner ferner Galaxien, sofern diese mit irdischer Technik umgehen können. Denn an Bord der beiden 1977 gestarteten Voyager-Raumsonden befinden sich neben anderen medialen Beispielen menschlicher Kreativität auch Glenn Goulds Aufnahme des Präludiums und der Fuge C-Dur aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier“. Das wird in Sandrine Revels Graphic Novel zwar nicht thematisiert, zeigt aber, dass Gould bereits auf dem Weg in die Ewigkeit ist. (mz)

Sandrine Revel: Glenn Gould – Leben Off-Beat, Knesebeck Verlag, 128 Seiten, 24,95 Seiten

(mz)