Gegründet vor 400 Jahren Gegründet vor 400 Jahren: In Köthen lebt die Fruchtbringende Gesellschaft fort

Köthen - Auch das Bundesministerium der Finanzen in Berlin gratuliert zum Jubiläum: Anlässlich der 400. Wiederkehr der Gründung der Fruchtbringenden Gesellschaft am 24. August gab das Ministerium eine Sonderbriefmarke im Wert von 145 Cent heraus. Eine großformatige Reproduktion des Postwertzeichens - auf dem unter anderem Wortschöpfungen aus der Barock-Zeit wie „lustwandeln“ und „Farbgebung“ zu lesen sind - ist am Eingang der Ausstellung „Erlebniswelt deutsche Sprache“ im Köthener Schloss zu sehen. Die Schau, die mit vielen spielerischen Mitteln Lust auf die Beschäftigung mit der Sprache wecken will, wurde 2013 von der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft (NFG) gestaltet.

Die Nachfolgevereinigung der Fruchtbringenden Gesellschaft feiert in diesen Tagen ebenfalls ein Jubiläum: Vor genau zehn Jahren wurde die NFG aus der Taufe gehoben. Gründungsmitglied 2007 war auch die heutige erste Vorsitzende des Vereins, Uta Seewald-Heeg, die als Professorin für Computerlinguistik an der Hochschule Anhalt lehrt und damit auch hauptberuflich, wenngleich auf eine sehr spezielle Art, mit Sprache zu tun hat.

Fruchtbringende Gesellschaft arbeitet mit Kindern und Jugendlichen

Während sich die Fruchtbringende Gesellschaft Anfang des 17. Jahrhunderts dafür einsetzte, das Deutsche als Hochsprache zu kultivieren und überregional zu etablieren, gilt das Augenmerk der NFG vier Jahrhunderte später vor allem der Pflege und Bewahrung der deutschen Sprache sowie der Sensibilisierung für die Muttersprache bei Kindern und Jugendlichen, denen das Sprachgefühl zusehends verloren gehe. „Junge Menschen haben heute zum Teil große Probleme, Wörter deutlich auszusprechen“, sagt Seewald. Ursächlich dafür seien etwa das fehlende Vorlesen von Geschichten im Kleinkindalter durch Eltern und Familie und auch die neuen Medien, so Seewald. Mit Sprechwerkstätten versuche die NFG dem etwas entgegenzusetzen.

Die „Erlebniswelt deutsche Sprache“ schafft das nicht kleine Kunststück, einen neuen Blick für das scheinbar Selbstverständliche, eben die eigene Sprache, zu finden. Die Ausstellung im Schloss gibt analog wie digital einen didaktisch vorzüglichen Überblick über Geschichte und Gegenwart der Sprache.

Hörstationen stellen Sprachen und Dialekte vor

Man bekommt mittels Hörstation eine Vorstellung, wie unsere Ahnen sprachen, man erfährt, warum Dialekte eine Sprache bereichern können und lernt verstehen, weshalb alle Sprachen auf der Welt Wörter besitzen, die nicht übersetzbar sind. Das japanische Wort „tsundoku“ etwa bezeichnet einen Menschen, der zwar Bücher kauft, diese aber nicht liest. „Und allein die deutschen Redewendungen sind ein Universum für sich“, sagt Seewald voller Begeisterung.

Vermutlich würde uns das Deutsche ohne die tätige Mithilfe von Ludwig I. von Anhalt-Köthen (1579-1650) kaum so über die Lippen kommen, wie wir es von Kindheit an lernen. Dem Vorbild der Accademia della Crusca in Florenz folgend - die der gelehrte und sprachbegabte Fürst auf einer Reise durch Italien kennenlernte und deren erstes deutsches Mitglied er im Jahr 1600 wurde - kam es zur Gründung der Fruchtbringenden Gesellschaft. Die erfolgte im August 1617 zwar in Weimar, das geistige Zentrum der deutschen Sprachpfleger blieb aber für die folgenden Jahrzehnte, bis zum Tod Ludwigs im Jahr 1650, das anhaltische Köthen.

Im Museum können neue Sprachen geschaffen werden

Die Mitglieder der Sprachgesellschaft verbanden mit der Vereinheitlichung des Deutschen die Hoffnung auf eine Verbesserung der politischen und religiösen Verhältnisse in einem Deutschland, das sprachlich und hoheitlich ein Flickenteppich war: So zersplittert wie das Land war auch die Sprache, die nur in Form von Mundarten gesprochen wurde. Der ehrgeizige Versuch, „im ganzen Reich ein einträchtig Sprach bequemlich einzuführen“, wie es hieß, verzögerte sich jedoch durch den Dreißigjährigen Krieg (1617-1647) um Jahrzehnte.

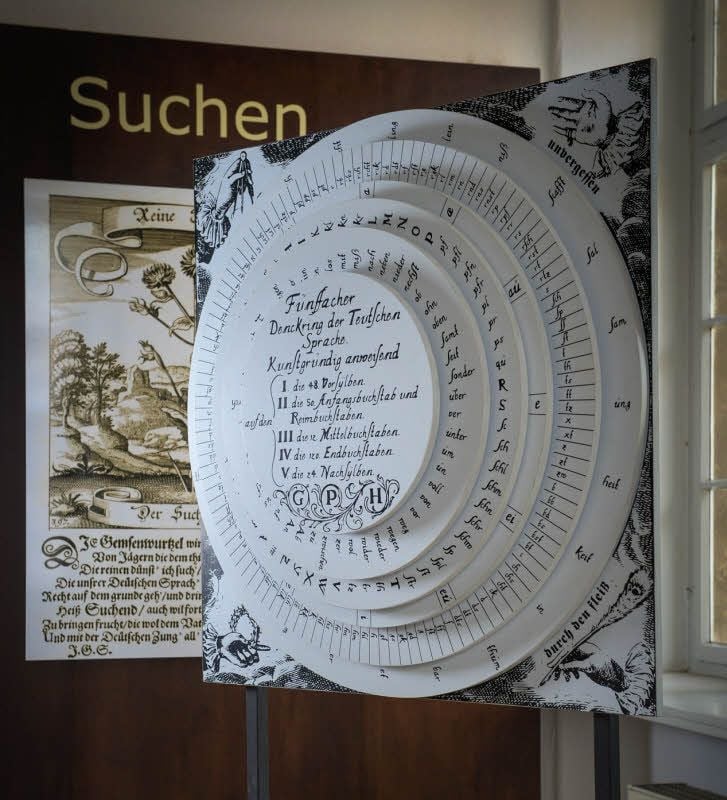

Es fehlte seinerzeit aber nicht an pfiffigen Ideen, das Deutsche zu reformieren. In der „Erlebniswelt“ wird das durch eine Nachbildung jenes „Fünffachen Denkrings der deutschen Sprache“ deutlich, den der Dichter Georg Philipp Harsdörffer (1605-1658) im Jahr 1644 ersann. Mit dessen Hilfe können neue Wörter geschaffen werden. Auch die Besucher dürfen sich an Neuschöpfungen versuchen - sowohl am analogen „Denkring“ als auch an einem interaktiven Bildschirm. So kreierte der Zufallsgenerator etwa das schöne Wort „Hinflutung“, das auch dann Sinn ergibt, wenn es nicht im Duden steht. „Harsdörffer war damit, wenn man so will, auch der Erfinder des Scrabble-Spiels“, sagt Seewald. (mz)

Erlebniswelt Deutsche Sprache: geöffnet im Schloss Köthen dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr