"Es war alles klar" "Es war alles klar": Zwei Männer eine Seele: Wasja Götze und Kurt Bartsch

Halle (Saale)/Berlin - Im Jahr 1980 verlässt Kurt Bartsch die DDR. Ausgestattet mit einem Drei-Jahres-Visum, siedelt der Schriftsteller über von Ost- nach Westberlin, eine Rückkehr kommt für den 42-Jährigen nicht in Frage. Bei allem Luxus, der diese Ausreise bedeutet, denn den Staat nach Belieben verlassen zu können, ohne verhaftet oder erschossen zu werden, bleibt ein ungeheures Privileg, den besonders die vom DDR-System umgarnten Künstler in vollen Zügen genießen: Und doch, in diesem Fall kommt dieser Schritt einer Notwehr gleich.

Bartsch, 1937 in Berlin geboren, gehört zu den gewitzten, anarchischen, nicht auf Linie zu bringenden Autoren des Ostens. Kein Großschriftsteller, der Prosa-Tapeten entrollt, sondern ein Mann der kleinen Form, misstrauisch gegen die große künstlerische und politische Geste. Vor allem als Lyriker, Drehbuchautor und Parodist bringt er es zur Meisterschaft: „Ich schreibe nur ab und zu. / Ich schreibe von Brecht ab. / Und was ich zuschreibe, / das stammt / Von den Expressionisten.“ Seine ostdeutschen Gedicht- und Prosabände „Zugluft“ und „Kalte Küche“ sind legendär. Die DDR fremdelt mit dem Autor, der dichtet: „Immer glauben, nur nicht denken / Und das Mäntelchen im Wind. / Wozu noch den Kopf verrenken / Wenn wir für den Frieden sind?“

In der Pinguin-Bar

Für einen faulen Frieden ist Bartsch nicht zu haben. 1965 bricht er aus Protest gegen das kulturfeindliche elfte ZK-Plenum das Studium am Leipziger Literaturinstitut ab. 1976 unterzeichnet er die Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, was ihm ein Veröffentlichungsverbot einträgt. Der Umstand, dass er seine Bücher im Westen erscheinen lässt, führt 1979 zum Ausschluss aus dem Schriftstellerverband, was einem Berufsverbot gleichkommt. Gemeinsam mit seiner Frau, der Dramaturgin Irene Böhme, geht Bartsch von Bord.

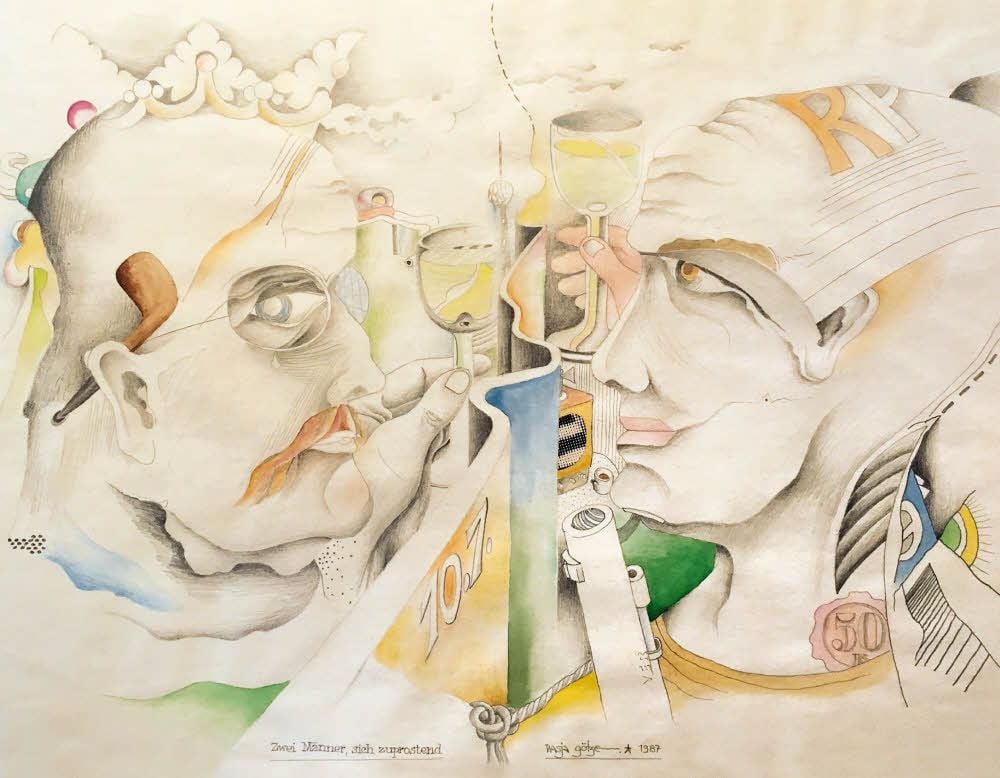

Zurück lässt er in der DDR einen - und in diesem Fall trifft der altmodische Begriff voll zu - Herzensfreund: den in Halle lebenden, um vier Jahre jüngeren Maler, Stegreifdichter und Liedermacher Wasja Götze. 1972 hatte man einander nach einer missglückten Theaterprobe in der Ostberliner Pinguin-Bar kennengelernt. Eine Situation, die Götze 2014 schilderte: „Wir begrüßten uns, und zehn Sekunden später war klar, wir kennen uns seit dreißig Jahren. Liebe auf den ersten Blick. Wir haben nichts gesagt, und es war alles klar.“

Was da klar war, ist jetzt nachzulesen. Unter dem Titel „In all dem herrlichen Chaos“ hat Irene Böhme den Briefwechsel ihres 2010 gestorbenen Mannes mit Wasja Götze herausgegeben, sozusagen den Briefroman zur Sekundenliebe, geführt von 1982 bis 1989 über die Mauer hinweg. Götze, der ostdeutsche Pop-Art-Pionier, hatte es - trotz staatlicher Repressionen - immer abgelehnt, sich in den Westen vertreiben zu lassen. Um so enger knüpften die Freunde das Briefband zueinander. Dass die Stasi mitlas, ist selbstverständlich.

Seinem leicht beschwipsten Titel zum Trotz, bietet der Briefwechsel - zum Glück! - kein Feuerwerk der guten Laune, auch wenn um diese in Halle und Westberlin hart gerungen wird. So wie Götze in Halle am Rand, ja tatsächlich zeitweise außerhalb des DDR-Kulturbetriebes steht, landet Bartsch schnell am Rand des Westberliner Szene, in der sich die mit Pendler-Visa ausgestatteten DDR-Künstler tummeln. Die Ostberliner Theater-Blase stülpt sich über Westberlin.

In den Charlottenburger Kneipen, in den Theaterkantinen: Immer dieselben Gesichter. Heiner Müller, Hilmar Thate - und so fort. Wenn Manfred Krug, der um Bartsch als Drehbuchautor wirbt, im Westen auf Theatertournee geht, werden die Nebenrollen von DDR-Schauspielern besetzt. Wenn Bartsch die Oper „Jack the Ripper“, die er textete, zur Aufführung bringt, singt die Hauptrolle Gunther Emmerlich.

Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg sind ganz, die Westberliner Theater fast in Ostberliner Hand; die DDR verdient mit. Dann doch lieber im Osten am Osten irre werden. Kurt Bartsch arbeitet, nicht ohne Scham, „die Augen starr ins Portemonnaie“ gerichtet. Die ZDF-Serie „Unser Lehrer Doktor Specht“ (Musik: Günther Fischer!), zu der er das Drehbuch schreibt, wird 1991 ein Erfolg.

Nicht im Rampenlicht

Wie es um Bartsch tatsächlich steht, teilt Irene Böhme mit. Sie schreibt vom Ekel am Kulturbetrieb. Von der Langeweile. „Kurt meint: das läge alles am Westen, der sei eben so.“ Götze erlebt seitenverkehrt dasselbe. Ausgrenzung. Überdruss. Da wirkt der Herbst 1989 wie ein therapeutischer Stromstoß. „Hoffnungslosigkeit? Nicht die Spur! Wir wissen, dass wir dabei sein werden, wenn diese absurde Gesellschaft ihre letzte Pirouette drehen wird (dabei ist sie gerade), und danach verzweifelt sich wehren, aber dennoch auf Arsch und Schnauze gleichzeitig landen wird.“ Am frühen Morgen des 10. November 1989 liegen sich die Freunde in Westberlin in den Armen.

Das Buch zeigt: Die deutsche Vor-89er-Kulturgeschichte ist nur als eine Ost-West-Geschichte zu begreifen - kommerziell und personell vielfach verbunden; im Westen hörte die DDR nicht auf. Dass in dieser Erzählung nun mit Kurt Bartsch und Wasja Götze zwei Künstler zu Wort kommen, die bis heute nicht in dem Rampenlicht stehen, das zuverlässig aus der DDR heraus verlängert wird, ist eine Überraschung.

Kurt Bartsch, Wasja Götze: „In all dem herrlichen Chaos“. Mitteldeutscher Verlag, 320 Seiten, mit Abb., 24,95 Euro. Buchpremiere in der Akademie der Künste in Berlin, Hanseatenweg 10: Donnerstag, 20 Uhr, Einführung: Irene Böhme, Lesung und Lieder (mz)