Erzgebirge Erzgebirge: Holzschnitzer baut «Buckelbergwerke»

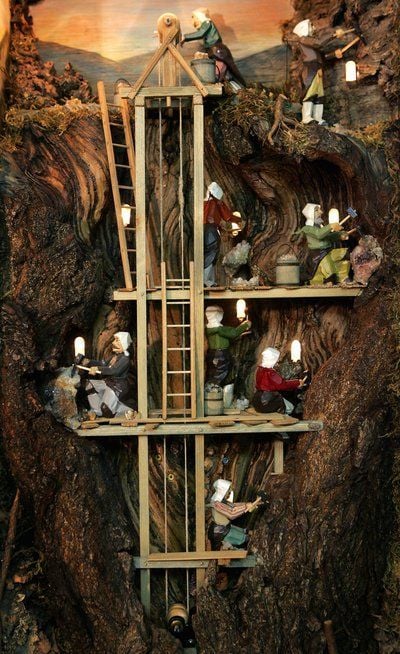

Königswalde/ddp. - Nur auf Knopfdruck wird nach Erz gesucht.Wolfgang Süß aus Königswalde im Erzgebirge betätigt einen Schalter,und schon hebt in dem etwa ein Meter hohen Kasten ein eifrigesKlopfen an, zahlreiche Figuren setzen sich in Bewegung. Bergleute mit weißen Hauben, die in engen Stollen hocken, bearbeiten mit einem Schlegel emsig das Gestein. Eine Etage höher setzt ein Knappe mit einem Hebel eine Pumpe in Bewegung, mit der Wasser aus der Grube gefördert wird. Ganz oben schürt ein Arbeiter ein Schmiedefeuer, und zwei von einem Wasserrad getriebene Hämmer fallen auf den Amboss.

Wolfgang Süß ist passionierter Holzschnitzer und baut«Buckelbergwerke». Dabei handelt es sich um Nachbildungen alterErzgruben, die in einen Kasten passen und in der Hand oder auf dem Rücken, der im Erzgebirge auch «Buckel» genannt wird, getragen werden können. Die Bergleute sind aus Lindenholz geschnitzt, die Stollen in einen gespalteten Baumstamm getrieben. In Bewegung versetzt werden die Figuren von einer schlichten mechanischen Vorrichtung. ÜberZwirnsfäden sind sie mit hölzernen Hebeln verbunden, die im Takteiner sich langsam drehenden, mit Nägeln versehenen Walze gekipptwerden.

Mechanisch betriebene Kunstwerke wie die aus der Werkstatt von Süßwaren im sächsischen Erzgebirge einst weit verbreitet. Bereits 1570sei in Freiberg ein Bergwerksmodell mit beweglichen Pumpen, Aufzügenund Göpelwerken ausgestellt worden, sagt Bernd Herrde, Konservator amMuseum für Sächsische Volkskunst in Dresden. Schnell dienten die perKurbel, Uhrwerk oder Zahnradantrieb in Bewegung gesetzten sowie vonNockenwellen und Kipphebeln gesteuerten Modelle auch derUnterhaltung. So wurden «Buckelbergwerke» oft auf Jahrmärktenvorgeführt. Die Faszination habe Gründe, sagt Süß: «In die Gruben durften ja weder Frauen und Kinder der Bergleute noch Berufsfremde hinein.»

Später wurden nicht mehr nur Bergleute in Bewegung versetzt,sondern auch Figuren aus der Bibel. Nachdem ein zuvor bestehendes Verbot zum Bau von Weihnachtskrippen aufgehoben worden war, entstanden ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Erzgebirge auch solche Nachbildungen der Weihnachtsgeschichte - mit mechanischem Antrieb.Diese sogenannten Weihnachtsberge, ob mit orientalischen Szenerien oder Nachbildungen der Heimat, standen bald in vielen Wohnstuben und wurden zum festen Bestandteil der Volkskunsttradition im Erzgebirge. In den Darstellungen mischten sich eine «tiefe Religiosität und Heimatliebe mit großer Bastelfreude», sagt Museumsfachmann Herrde.

Heute sind Weihnachtsberge oft nur noch in Museen undAusstellungen zu besichtigen, etwa im Vereinsheim desWeihnachtsbergvereins Niederwürschnitz. Dessen Mitglieder begannen1992, einen 100 Jahre alten Weihnachtsberg zu restaurieren. Eineausgefeilte Mechanik sorgt heute wieder dafür, dass auf einem 25Quadratmeter großen Panorama mit 450 handgeschnitzten Figuren ständig Bewegung herrscht.

Man habe das «kulturelle Erbe unserer Väter erhalten wollen», sagt Vereinsmitglied Gerold Alessandro - ein Ansinnen, das honoriert wird: Besucher kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus den USA, Afrika oder arabischen Ländern, um sich in Niederwürschnitz den Weihnachtsberg anzuschauen, der zu den größten derartigen Anlagen im Erzgebirge gehört.

Neu gebaut werden diese mechanisch betriebenen Kunstwerke heutenur noch selten. Teilweise seien sie durch Modelleisenbahnenverdrängt worden, auch fehlten Räumlichkeiten und Zeit, sagt Süß. Der58-Jährige Konstrukteur bietet mit seinen «Buckelbergwerken» eineAlternative. Gut ein Dutzend Anlagen entstanden in den vergangenenzehn Jahren - kleine Dioramen, in denen Bilder vom berühmtenBergaltar in Annaberg-Buchholz oder aus Fachbüchern des GelehrtenGeorgius Agricola (1494-1555) scheinbar zum Leben erweckt werden.Wenn Süß die Arbeiten ausstellt, ist ihm großes Interesse sicher:«Wenn sich etwas bewegt und klappert», sagt der Schnitzer, «stehennicht nur Kinder mit großen Augen davor.»