Ernst Ludwig Kirchner Ernst Ludwig Kirchner: Ein Expressionist der "Brücke" und die Ekstase der Zeichen

Berlin - Das gab's noch nie. Bilder Ernst Ludwig Kirchners (1880-1938) hängen im Westflügel des Museums Hamburger Bahnhof, da, wo es sonst ausschließlich um die Kunst der Gegenwart geht. Hier hat man den Star der einst aus Dresden nach Berlin gegangenen, unter Hitler verfemten, deshalb zumeist emigrierten „Brücke“-Expressionisten noch nicht derart parallel ausgestellt: eine Etage über Beuys' Basalt-Brocken-Skulptur „Das Ende des 20. Jahrhunderts“. Frühe deutsche Avantgarde schließt sich kurz mit später deutscher Avantgarde.

Weil die Neue Nationalgalerie auf Jahre saniert wird, gibt es - wie tröstlich und originell - ab sofort eine kleine Dependance im Museum für Gegenwart an der Invalidenstraße. Unmittelbarer Anreiz also, Spitzenwerke der Klassischen Moderne aus den vollen Depots des Mies-van-der-Rohe-Tempels und somit aus der Erinnerung an gewohnte Präsentations- und Interpretations-Muster zu lösen.

Die Zeichnung als Prüfstein

Die Räume, in denen diese Innovation passiert, heißen „Neue Galerie“. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn das ist wahrlich eine ironische Anspielung auf das gleichnamige New Yorker Museum für deutsche und österreichische Kunst, das der Sammler und Kosmetikerbe Ronald Lauder betreibt. 2006 hatte er Kirchners berühmte „Berliner Straßenszene“ für mehr als 30 Millionen Euro ersteigert, nachdem das Land Berlin es in einer umstrittenen Aktion und mit großer Trauer über den Verlust an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückgeben musste.

Unter dem sanften Oberlicht des großen Saals hat Kurator Joachim Jäger - in wirksam luftigen Abständen - alle 17 Kirchnerschen Gemälde-, Zeichnungs- und Skulpturen-Schätze aus dem Besitz der Nationalgalerie ausgebreitet, zudem ergänzt mit einigen handverlesenen Leihgaben. Wir betreten also eine Ausstellung nicht über den markanten Expressionisten Kirchner und dessen Zeitgeschichte allein, sondern vielmehr über Malerei und den obsessiven Drang dieses Künstlers hin zu abstrakten Zeichensystemen.

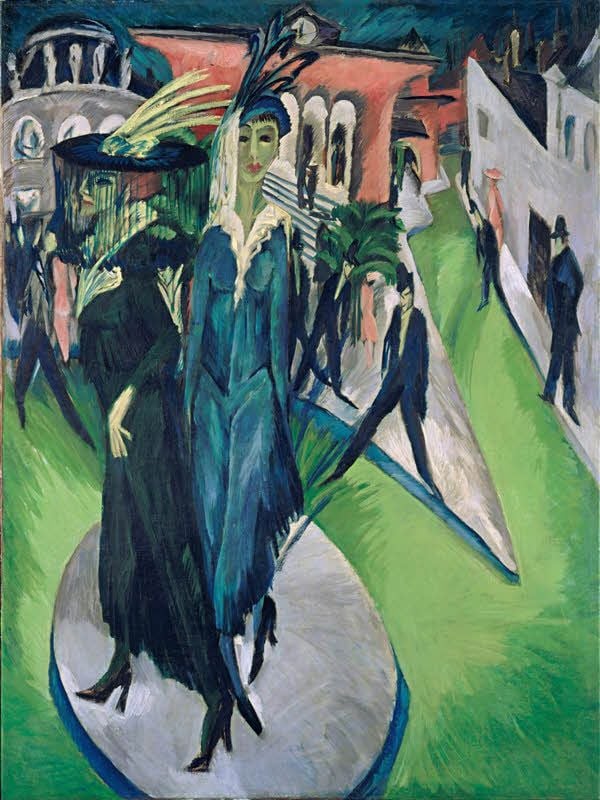

Bild für Bild, Skulptur für Skulptur wird es überdeutlich: Kirchner suchte und erlangte meisterhaft die Übersetzung in eine hieroglyphische Sprache - für Figur, Haus, Berg, Tal, Baum, Tier, Blume, Gegenstand. Und noch für jedes Detail und sei es eine Feder am Hut, ein Torbogen, eine Kirche oder das ornamental stilisierte Blatt und die Blüte einer Silberdistel.

„Der beste Prüfstein für die künstlerische Arbeit ist die Zeichnung, die Skizze“, schrieb Kirchner. „In ihrer unmittelbaren Ekstase erfassen sie die reinsten und feinsten Gefühle des Schaffenden an der Fläche in fertigen Hieroglyphen.“ Eingegrabenes bedeutet Hieroglyphe im Altgriechischen. Kirchner waren diese Ausdruckszeichen, verknappt, überlängt, überformt, keineswegs nur Mittel zum Zweck. Eher der Zweck an sich. In seinem zunehmend flächigen, nur noch skizzen-, im Spätwerk fast schemenhaften und aller Perspektive beraubten Gestaltzeichen übertrug er das Geschaute - gleich ob Landschaft, Mensch, Katze, Blüte, Ding - in Chiffren. Solche, die sich wiederholen, auf Bildern von Badenden auf Fehmarn, einem weiblichen Doppelakt in heftig fleckenden Farben, im gelbfahlen , gealterten Gesicht der doch eigentlich jungen schönen Erna Schilling, auch bei der schwarzverschleierten Hure auf dem Potsdamer Platz. Und auch schon bei seiner „Stehenden“ aus Erlenholz von 1912. Die verdreht den Unterschenkel derart unmöglich, was im realen Leben nicht einmal einer Tänzerin oder Equilibristin gelingen dürfte.

Blick von der Sommerhütte

Dem aufschlussreichen, kostbaren Aufgebot sind Foto-Dokumente und Bücher aus dem Kirchner Museum Davos beigegeben. Flankiert wird das Ganze von Bildern beziehungsweise einem Film zweier Gegenwartskünstler: Rudolf Stingel und Rosa Barba, die sich auf jeweils eigenwillige, auch monumentalisierende Art mit Kirchners Werk auseinandersetzten. Stingel etwa malte in düsteren Tönen jenes melancholische Panorama, das Kirchner 1919 fotografiert hatte, den „Blick von der Sommerhütte des Malers auf der Stafelalp nach Süden auf das Tinzenhorn“ und Barba drang mit der Kamera ein in die Depots der Nationalgalerie, erfasst die Formen von Kirchners „Stehender“, streift ein Barlach-Paar, hält inne auf der Metall-Oberfläche einer kubistische Archipenko-Figur.

„Zeichensprache“ der Moderne dringt auf diese Weise ein in unsere Gegenwart. Auf einmal haben wir Fragen zu einem Lebenswerk, das längst von allen Seiten beleuchtet, gedeutet, auserzählt scheint. An dem nicht mehr zu rütteln ist. Joachim Jägers keiner Konvention gehorchendes Konzept stellt somit auch Fragen, auf die es gar keine Antwort gibt, weil sie sich, angesichts des Hieroglyphischen - des Ekstatisch-Stenogrammartigen - gar nicht abschließend geben lassen. Wie spannend: Man darf vor Kirchners kanonisierten Bildern auf einmal wieder rätseln, sogar spekulieren. (mz)

Hamburger Bahnhof: bis 26. Februar. Invalidenstraße 50, Di, Mi, Fr 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Sa, So 11-18 Uhr