Dokumentarfilm "Familie Brasch" Dokumentarfilm "Familie Brasch": Streifen erzählt von Vater-Sohn-Krieg in der DDR-Elite

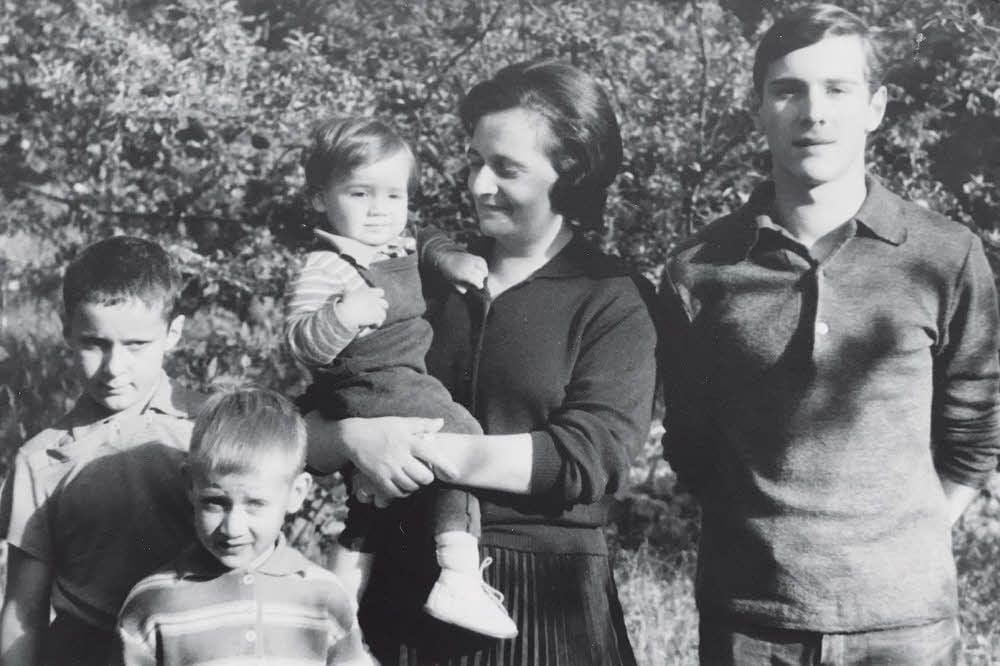

Leipzig - Es gibt kein einziges Foto, das die komplette Familie Brasch zeigt. Immer fehlt einer. Und wenn alle sechs versammelt sind, fehlt auf dem Bild derjenige, der die Kamera bedient. Der Auslöser von allem: Horst Brasch (1922-1989), ein deutsch-jüdischer Katholik, der als Jugendlicher im englischen Exil zum Marxismus-Leninismus konvertierte, um in der DDR Karriere bis zum Vize-Kulturminister zu machen.

Filmische Familienzusammenführung bei den Braschs

Jetzt gibt es eine filmische Familienzusammenführung. Am Freitagabend hatte „Familie Brasch“ in den Leipziger Passage-Kinos seine mitteldeutsche Premiere. Der Saal war ausverkauft. Das Publikum 50 plus. Annekatrin Hendel, die Regisseurin, war mit Marion Brasch angereist - jetzt mit grauem Kurzhaar.

Mit ihrem Erinnerungsroman „Ab jetzt ist Ruhe“ (2012) lieferte Marion Brasch den Anlass zum Film. Die 1961 geborene Radiomoderatorin ist das letzte Kind der kulturell in Ost und West auffälligen Familie. Die drei Brüder sind gestorben: der Schauspieler Klaus 1980, die Schriftsteller Peter und Thomas beide 2001.

Beworben werden die Braschs als „Buddenbrooks der DDR“, was schrägt ist, denn bei den Braschs fällt keine über Generationen aufgebaute Welt auseinander. Die Krise ereignet sich hier auf einmal zwischen zwei Männern: Vater Horst und sein 1945 geborener Sohn Thomas, der zu den größten literarischen Talenten seiner Zeit gehörte.

SED-Nomenklatura strafte ihre Kinder, aber sie schützte sie auch

Der Vater überkompensierte seine jüdische Herkunft mit einem knallharten SED-Engagement, jederzeit zum „Wachsamkeit“ genannten Verrat gegenüber seinen nächsten Menschen bereit. Dass er 1939 als „Antifaschist“ nach England geflohen sei, erzählt er. Tatsächlich wurde er als jüdisches Kind gerettet. Aber das Judentum blendete Brasch aus. So wie alle Einsprüche gegen das SED-System.

Als sein Sohn Thomas 1968 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin, der Liedermacherin Bettina Wegner, und dem Freund Florian Havemann Flugblätter gegen den Einmarsch der Roten Armee in Prag verteilt hatte, wurde er von seinem Vater bei der Stasi telefonisch denunziert. Dem half das nicht wirklich. Er wurde auf machtlose Posten abgeschoben. Thomas erging es besser. Von der mehrjährigen Haft wegen „staatsfeindlicher Hetze“, zu der er verurteilt worden war, musste er nur zwei Monate verbüßen. Genauso wie Bettina Wegner. Die SED-Nomenklatura strafte ihre Kinder, aber sie schützte sie auch - im Gegensatz zu den Millionen anderen, die nicht zur Chef-Kaste gehörten.

Paul Verner muss helfen

Diesen Umstand darf man nicht vergessen, wenn man dem Bilder- und Statementreigen folgt. Die Braschs und ihre Freunde waren der DDR weniger ausgeliefert als deren Bevölkerung. Auch kulturell ist es ein Elitezirkel, der sich hier zeigt. Bettina Wegner, Tochter des Chefredakteurs der Illustrierten „Freie Welt“. Katharina Thalbach, Tochter des DDR-verliebten Schweizer Star-Regisseurs Benno Besson. Florian Havemann, Sohn des Nomenklatura-Dissidenten Robert. Als Ulbricht aus der Westpresse (!) von der Verhaftung der Gruppe erfahren hat, soll er sich mit dem Ausspruch „Das sind doch unsere Kinder!“ an den Politbüro-Genossen Paul Verner gewendet haben, die Sache zu bereinigen. Man kennt sich, man hilft sich. Thomas Brasch erhielt 1976 sein Ja zur Ausreise nach Westberlin von Honecker persönlich.

Seinem frühen Freund Christoph Hein erging es weniger gut. Vater Horst identifizierte den Pfarrerssohn als geistigen „Verführer“. Er sorgte dafür, dass Hein an der Filmhochschule Babelsberg im ersten Semester exmatrikuliert wurde. Die Pointe: Ein Vierteljahr später besetzte Thomas Brasch den Studienplatz. Darüber, sagt Hein im Film, habe er mit Thomas nicht reden können. Auch wenn Zuneigung bleib: Die Freundschaft zerbröselte.

Brasch-Brüder bleiben in dem Film randständig

Der Film ist nicht uninteressant, aber er bietet zu wenig. Tatsächlich ist nicht die Familie, sondern Thomas Brasch die Hauptfigur, aber die ist schon gut erforscht, beschrieben und befilmt. Die Rahmen-Szenen, die Marion Brasch aus New York liefert, sind überflüssig. Vor allem aber: Die Brasch-Brüder bleiben randständig. Der Schauspieler Klaus, bekannt aus „Solo Sunny“, der Schriftsteller Peter, der doch viel mehr war als Schallplattenautor für Kinder! Die Durchblicke auf die Politik geraten naiv und sentimental - wie die Rede vom „guten“ DDR-Anfang, Unterm Strich bietet der Film eine Art Ost-Promi-Big Brother. Die Wegner ist ja auch hinreißend unterhaltsam.

Und doch, ein Film, über den man nachdenken kann. Über den Eigenschaftenwechsel etwa zwischen Vater und Sohn, der seinerseits verratbereit, rücksichtslos und in gesellschaftlich losgelöste Geschichtserzählungen vernarrt ist; für den gemeinsamen Sohn mit Bettina Wegner interessierte sich Thomas Brasch nie.

Man könnte diesen Film auch „Familie DDR“ nennen

Man könnte diesen Film auch „Familie DDR“ nennen: Dieses nicht auf den Punkt kommen. Das Ausblenden von Realitäten. Das nicht loslassen können. Im Fall der alten Eliten kann man es verstehen. Aber muss man dem hinterherlaufen? Was erzählt denn dieser Film, was erhellend und neu wäre? Das wäre nicht der Klage wert, wenn die DDR nicht, wo sie gesamtdeutsch in den Blick rückt, vor allem von oben erzählt würde, von Ulbrichts Kindern. Von Monika Marons „Stille Zeile sechs“ bis zu Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“. Im nächsten Jahr, sagt Annekatrin Hendel, werde sie Marion Braschs Roman „Ab jetzt ist Ruhe“ verfilmen.

Die ostdeutschen Buddenbrooks dürfen schon gespannt sein. Denn davon gibt Hunderttausende. Nicht jene Familien, die die DDR lenkten, sondern jene, die von diesen aus der Bahn gelenkt wurden. Einen Touch von Buddenbrook haben viele. (mz)

„Familie Brasch“ in Leipzig: bis 22. August Passage Kinos, ab 30.8. Cineding, ab 6.9. Schaubühne Lindenfels