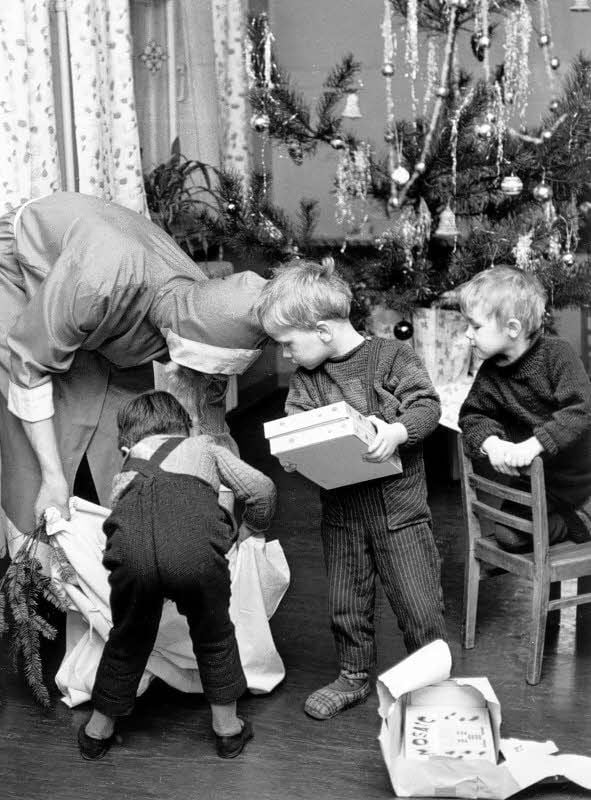

Lametta und kandierte Tomaten DDR-Geschichte: Wie der Osten Weihnachten feierte

Halle (Saale) - Früher war mehr Lametta? Nicht überall. In der DDR gab es nicht mehr, sondern viel zu leichtes Lametta. 400 Fäden aus Alu-Folie für 1,25 Mark. Die knitterten und kräuselten im Tannengrün. Im Gegensatz zur Vorkriegs- oder Westware: dem Blei-Lametta, das schnurgerade in die Senkrechte fiel.

Leseabend „Weihnachten in der DDR“ mit Glühwein und Musik in Halle: Donnerstag, 19 Uhr, Kunstforum Halle, Bernburger Straße 8. Eintritt frei.

Erst im Abschmücken kamen West- und Ost-Lametta auf ein Level. Beide Sorten wurden in der Mangelgesellschaft Faden für Faden geglättet, bis sie für ein Jahr in der Schrankwand verschwanden.

Wie war Weihnachten in der DDR?

Dort sollen sie nicht länger liegen bleiben. Der Leipziger MDR-Journalist Constantin Hoffmann zieht die Schubläden der Erinnerung auf, um zu erzählen, wie das denn aussah: Weihnachten in der DDR? Weihnachten in einem atheistischen Staat, der das Familienfest bis Anfang der 1980er Jahre säkular umzudeuten suchte in ein „Fest der Friedens“ oder kürzer in: „das Fest“. Man meinte es ernst.

Bereits 1958 erschien ein weltanschauliches Erbauungsbuch mit dem Titel „Friede schafft der Mensch allein“, das bot „Material für Veranstaltungen zur Weihnachtszeit in Schulen, Betrieben, Pionier- und FDJ-Gruppen“ an. Das aus der Sowjetunion importierte „Großväterchen Frost“ wurde zu einem Folklore-Rivalen aufgebaut, das Weihnachtsgeld in Jahresendprämie umgewidmet. Es sollte nichts nützen. 1982 erklärte das SED-Politbüromitglied Kurt Hager im Gespräch mit westdeutschen DKP-Genossen: „Weihnachten haben wir längst verloren.“

Untertitel des Buches: „Frank Schöbel, Lauschaer Glasschmuck und Pulsnitzer Pfefferkuchen“

Das Thema gibt also einiges her - in kultureller, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht. Und Hoffmann wäre der Richtige, um sich diesen Aspekten zuzuwenden. 1956 in Magdeburg geboren, wuchs der studierte Politikwissenschaftler in einem Pfarrhaus auf, bevor er mit 24 Jahren die DDR verließ. 2009 veröffentlichte er im Mitteldeutschen Verlag „Ich musste raus“, 13 Fluchtberichte aus der DDR. Der Autor steht also nicht unter Ostalgie-Verdacht, wenn er sich nun mit „Weihnachten in der DDR“ beschäftigt.

Auch wenn Hoffmann in seinen Interviews zur Sache ein verklärendes Zwinkern nicht ganz vermeiden kann und das Buch insgesamt etwas eilig zusammengeschustert wirkt: Es ist besser als sein Untertitel „Frank Schöbel, Lauschaer Glasschmuck und Pulsnitzer Pfefferkuchen“.

Hoffmann bietet einen Selbstbericht aus seiner Kindheit im Pfarrhaus in Siptenfelde im Harz und Interviews mit acht Personen, die in der DDR zum Weihnachtsgewerbe beitrugen: Willi Greiner-Mai (Christbaum-Schmuck Lauscha), Helga Förster-Wendt (Holzfiguren Wendt & Kühn, Erzgebirge), Ines Frenzel (Pulsnitzer Pfefferkuchen), Frank Schöbel („Weihnachten in Familie“), Peter Schreier („... singt Weihnachtslieder“), Ludwig Güttler (Trompeter), Dietmar Keller (SED-Funktionär und Kulturminister), allein der Bürgerrechtler und Pfarrer Rainer Eppelmann fällt aus der Reihe - aber ohne einen Kirchenmann wäre es nicht gegangen.

Adventszeit in die Dresdner Kreuzkirche: Jahresendoratorium von Bach für Geheimdienstler Wladimir Putin

Um es sofort zu sagen: Die angeblich als Engel-Ersatz gepriesene „Jahresendflügelfigur“ ist auch in diesem Buch nicht aktenkundig. Was nicht heißt, dass sie nicht im sprachlichen Gebrauch gewesen sein kann. Die Musiker um den DDR-Trompeter Ludwig Güttler witzelten, wenn sie zur Adventszeit in die Dresdner Kreuzkirche zogen: „Wir spielen jetzt das Jahresendoratorium von Bach.“

Da saßen dann in der ersten Reihe Vertreter der Russischen Kommandantur, unter diesen der Geheimdienstler Putin. Wie Güttler den denn erkannt haben will, fragt Hoffmann leider nicht. Wie auch eigentlich von Interviews nicht die Rede sein kann. Der Autor lässt fast ungebremst einherplaudern.

Lustig, wie Peter Schreier (Hoffmann verkneift sich den Kalauer: „Peter Singer schreit Weihnachtslieder“) und Güttler über den Stress klagen, in den Westen zu reisen.

So viel Aufwand. So wenig Westgeld. Erhellend hingegen der SED-Mann Keller, der erklärt, dass die Versorgungsberichte vor Weihnachten im Politbüro wie „Heiligtümer“ gehandelt wurden. Denn das war ein Unterschied zum Westen: Der Aufwand, Geschenke zu beschaffen, war ungleich größer. Als Staatschef war Honecker schnell dazu bereit, aus den Geldtöpfen des Devisenbeschaffers Schalck-Golodkowski 100.000 Anoraks für die Bevölkerung zu beschaffen.

DDR-Weihnachtsindustrie: Kandierte Tomaten als Zitronenersatz

Durchweg interessant sind die Blicke in die verstaatlichte Weihnachtsindustrie. In Lauscha wurden bis Jahresende unter Hochdruck Glaskugeln hergestellt, weil die Russen erst im Januar ihr Jolka-Fest feierten. 90 Prozent der Waren wanderten nach Westen. Auch mit den Holzfiguren von Wendt & Kühn verdiente die DDR Devisen. Im Gegensatz zu den Lebkuchen aus Pulsnitz. Dort war man erfindungsreich: Kandierte Tomaten dienten als Zitronatersatz, Erdbeerfüllungen ersetzten Aprikosen.

Weihnachten in der DDR war ein Spiel über wirtschaftliche und ideologische Bande. Für einige Stunden musste die SED in die zweite Reihe treten. Um so wichtiger war es, nicht völlig die Kontrolle zu verlieren. Als Frank Schöbel von 1985 an gemeinsam mit Aurora Lacasa im DDR-Fernsehen „Weihnachten in Familie“ feierte, hatte das Politbüro zwar keine heilige, aber immerhin eine ruhige Nacht. Schöbel erhielt eine handgeschriebene Karte: „Danke für die Weihnachtsmusik. Kurt Hager“. (mz)