Coco Chanel Coco Chanel: Das kleine Schwarze

Halle/MZ - Holly Golightly braucht nicht viel, um sich schick zu machen: Perlenkette, Ohrstecker, schwarze Pumps. Und natürlich das „kleine Schwarze“. Schon hat sich Provinznudel Lulla Mae Barnes aus Texas in das New Yorker Party-Girl Holly verwandelt, das auf hohen Hacken zum „Frühstück bei Tiffany“ stöckelt. Die Popularität aber verdankt der schlichte schwarze Fummel, den Audrey Hepburn 1961 in dieser Rolle trug, einer anderen: Gabrielle „Coco“ Chanel, jener legendären Pariser Modeschöpferin, die weltweit den Modegeschmack von Generationen von Frauen prägte.

Coco Chanel und besagtem „kleinen Schwarzen“ widmet jetzt die „Draiflessen Collection“ in Mettingen bei Osnabrück eine interessante und umfangreiche Ausstellung. Der Titel ist so schlicht wie die Schnitte der Chanel’schen Kostüme: „Mythos Chanel“. 150 Exponate aus Museen in Paris, Den Haag, Hamburg, Toronto und dem belgischen Hasselt – die Hälfte davon Originale aus dem Hause Chanel – haben die Ausstellungsmacher in der hohen, schwarz ausgekleideten Ausstellungshalle des ultramodernen Museums zusammengetragen, um dem Geheimnis der großen alten Dame der europäischen Modeszene auf die Spur zu kommen.

Bis heute gilt Coco Chanel, am 19. August 1883 in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, als eine Revolutionärin der Mode. 1909 beginnt die 26-Jährige, sich als Hutmacherin einen Namen zu machen. Bereits zehn Jahre später eröffnet sie im Zentrum von Paris ihren legendären „Salon de Couture“, der bald zum Nabel des Chanel’schen Modekosmos werden soll. Das Geschäft existiert noch heute, 42 Jahre nach dem Tod von „Mademoiselle“ am 10. Januar 1971 in Paris. Reiche Liebhaber wie der russische Großfürst Dmitri Pawlowitsch und Bendor, Herzog von Westminster, ein Kusin des englischen Königs George V., unterstützten die ehrgeizige Modeschöpferin finanziell. Doch Chanel kann schon bald auf eigenen Füßen stehen. Stets hat sie den Finger am Puls der Zeit. Ihre Entwürfe sind zugeschnitten auf die moderne berufstätige Frau. Mode, so ihr Credo, soll elegant, bequem und vor allem alltagstauglich sein. Kein Schnickschnack, keine lästigen Korsetts, stattdessen lässige Eleganz für die Frau von Welt.

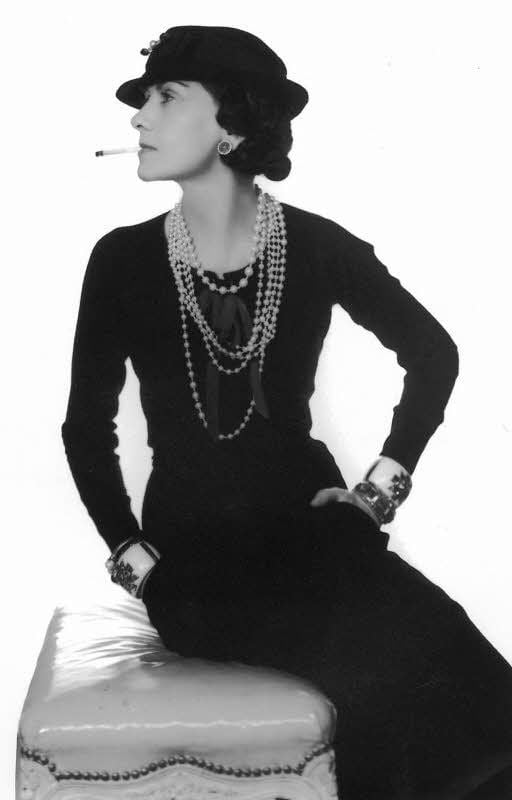

So kreiert sie schlichte, gerade geschnittene Jacken, die locker die Hüften umspielen, und Handtaschen, die Frau sich über die Schulter hängen kann. Eingenähte Münzen und Gliederketten, aufgenäht auf das Innenfutter, sorgen dafür, dass das typische Chanel-Jäckchen in jeder Lebenslage perfekt sitzt. Kombiniert werden die guten Stücke mit viel klirrendem Modeschmuck, der dank Chanel mehr und mehr salonfähig wird. Auch Mademoiselle selber liebt es bunt und üppig. Nie sieht man sie ohne mehrreihige Halsketten, ohne Ohrringe und breite Armreifen. Eine Aufnahme von Man Ray zeigt sie 1935 im kleinen Schwarzen, eine Zigarette im Mundwinkel und behängt mit mehreren Perlenketten.

Frauen wie die Schauspielerin Romy Schneider und Königin Paola von Belgien schätzen die schlichte Eleganz ihrer Kreationen. Marlene Dietrich lässt sich von Chanel ihre glitzernden Bühnenoutfits schneidern, und wer sich kein Original leisten kann, der gibt sich notgedrungen mit einem preiswerten Imitat à la Coco zufrieden. Vor allem in den 60er und 70er Jahren werden die schlicht geschnittenen Kostüme der Chanel weltweit kopiert. Schwer ist das nicht. Schmaler Rock, die Jacke kurz und kragenlos, darunter eine ärmellose Bluse – „Chanels Mode lässt sich leicht nachmachen“, sagt Maria Spitz, Kuratorin der Mettinger Ausstellung. Mademoiselle ist das nur recht. Anders als ihre Kollegen schert sie sich nicht um Urheberrechte. „Sie wollte, dass möglichst viele Frauen ihre Mode trugen“ – auch wenn die Entwürfe nicht immer von ihr selber stammten.

Auch in der DDR gelten die Modelle der Französin in jenen Tagen als der letzte Schrei. 1959 entwirft das „Institut für Bekleidungskultur“ in Ost-Berlin ein Ensemble mit gerader Jacke und dreiviertellangen Ärmeln, das offensichtlich von Chanel inspiriert ist. Ob der Entwurf realisiert wurde, ist nicht bekannt. „Das kleine Kostüm à la Chanel“ habe „überall große Chancen“, meint 1962 das Modeheft „Sibylle“ und verweist auf „das Blüschen, das unbedingt dazugehört“.

Natürlich darf auch das kleine Schwarze nicht fehlen in einer Schau über den „Mythos Chanel“. Zu sehen sind 16 Variationen verschiedener Couturiers, darunter auch die „Dienstkleidung“ einer C&A-Verkäuferin 1956: ein ärmelloses schwarzes Kleidchen mit einem Besatz aus echtem Nerz.

Von wem das kleine Schwarze erfunden wurde, lässt sich heute nicht mehr sagen. Coco Chanel war es vermutlich nicht. Als sie 1926 ihr Modell 817 – einen knielangen Hänger mit langen Ärmeln – auf den Markt bringt, sind schwarze Kleider für die berufstätige Frau längst nicht mehr selten. Schwarz, einst als Farbe der Trauer in die Kleiderschränke der Witwen verbannt, gilt spätestens seit dem Ende des Ersten Weltkrieges als Modefarbe für all jene, die schick und hip sind und sich nicht scheren um überholte Konventionen.

So soll die amerikanische Modeschöpferin Nettie Rosenstein noch vor Chanel ein schwarzes Kleid für jede Gelegenheit entworfen haben. Doch erst die Französin macht das kleine Schwarze gesellschaftsfähig. „Schwarz dominiert die Mode – tagsüber wie nachts“, schreibt die US-„Vogue“ 1926. Und bildet dazu eben jenes Model 817 ab, das als „das Kleid, das die ganze Welt tragen wird“, in die Modegeschichte eingehen soll. Nichts konnte seitdem den Siegeszug des kleinen Schwarzen aufhalten. Edith Piaf trug es, Juliette Gréco, Doris Day und Marylin Monroe trugen es.

Das kleine Schwarze der kessen Holly Golightly stammt übrigens nicht aus dem Hause Chanel, sondern von Modeschöpfer Hubert de Givenchy, der es eigens für „Frühstück bei Tiffany“ entwarf. 2006 wurde der schwarze Fummel mit der Federboa für 607 000 Euro bei „Christie’s“ versteigert. Wer es gekauft hat, ist unbekannt.