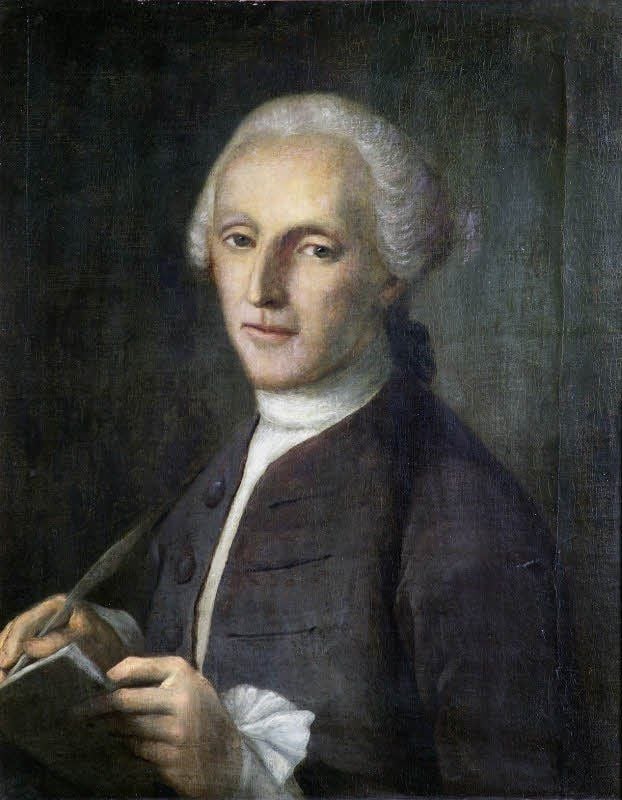

Christian Fürchtegott Gellert Christian Fürchtegott Gellert: Ein fabelhafter Aufklärer

Leipzig - Das Leipziger Schiller-Haus steht in Gohlis, einem Stadtteil, der ein Kiez ist und in der Menkestraße, in der auch das Gohliser Schlösschen zu finden ist, fast kleinstädtisch anmutet. Als Friedrich Schiller (1759-1805) hier weilte, befand man sich nicht nur jenseits der Stadtmauern, sondern auf dem flachen Land. In dem Gebäude, das heute umstanden ist von Wohnhäusern der Gründerzeit, begann der Schwabe 1785 sein „Lied an die Freude“ zu schreiben.

Die Tafel, die an das für die deutsche Literatur so folgenreiche Ereignis erinnert, wäre von der gegenüberliegenden Straßenseite auch dann noch problemlos lesbar, wenn sie von der ergriffenen Nachwelt nur halb so groß gestaltet worden wäre. Umso mehr, da Schiller sein Gedicht – das in Beethovens Vertonung seit 1985 die Hymne der Europäischen Union ist – hier zwar begann, es aber erst Ende 1785 in Dresden beendete.

Schiller ist eine feste Größe im kollektiven Bewusstsein. Christian Fürchtegott Gellert hingegen hat daselbst kein Domizil. Er teilt das Schicksal vieler Schriftsteller, die zu Lebzeiten Literatur-Stars und Bestseller-Autoren waren, aber nach ihrem Tod bald dem Vergessen anheim fielen – auch, aber nicht allein, weil sie den Zeitgeschmack bedienten, der eine Mode ist, die sich beständig wandelt.

Aus Anlass seines 300. Geburtstages, an den am Samstag zu erinnern ist, zeigt das Leipziger Schiller-Haus jetzt die Ausstellung „Dichter und Moralphilosoph – Christian Fürchtegott Gellert“, die von Johanna Sänger vom Stadtgeschichtlichen Museum und Dietmar Schulze, dem Leiter des Schiller-Hauses, kuratiert wurde. In drei Räumen des innen wie außen herrlich windschiefen Gehäuses, das 1717 als Bauernhaus errichtet wurde, werden Leben und Werk sowie die Nachwirkung des gelehrten Poeten vorgestellt.

Als Pfarrerssohn geboren

1715 im sächsischen Hainichen als Pfarrerssohn geboren, besuchte er die Fürstenschule St. Afra in Meißen und studierte ab 1734 Theologie in Leipzig. Der Stadt blieb der kränkliche und hypochondrisch veranlagte, deshalb auch reise- und umzugsunwillige Gellert zeitlebens treu. 1769 ist er gestorben.

Sachse der Geburt und dem Herzen nach, ließ er sich nicht wegberufen, obwohl er in Berlin seine akademische Laufbahn hätte bekrönen können. Das aber verhinderte auch sein latenter Widerwille gegenüber allem Preußischen. So fristete Gellert an Leipzigs Universität sein Dasein als Honorar-Professor. Ironie des akademischen Schicksals: Als ihm dann doch eine ordentliche, also gut dotierte Professur angeboten wurde, fühlte er sich gesundheitlich nicht mehr in der Lage, diese anzunehmen.

Was auch bedeutet: Gellert schrieb seine literarischen Werke zwar aus Passion, aber eben auch des Geldverdienstes wegen, wie bescheiden immer die Buchhonorare ausfielen in einer Zeit, in der Autoren wenig Rechte hatten, wenn es um die Vermarktung ihres geistigen Eigentums ging.

Großer Beliebtheit erfreuten sich seine Fabeln, die Gellert in Gedichtform schrieb. Sein Bestreben war es – darin war er ganz dem Geist der Aufklärung verpflichtet – mit diesen zu unterhalten und zu erziehen. Ob, wie gern kolportiert wird, selbst die Bauern aus Leipzigs Umland diese lasen, sei dahingestellt.

Es wäre aber zu kurz gesprungen, wollte man ihn auf den Fabeldichter reduzieren. Immerhin ist Gellert bis heute auch mit sechs Texten im Evangelischen Kirchengesangbuch vertreten. Die Vorliebe für das Verfassen geistlicher Lieder entsprang des Dichters gelebtem Protestantismus, von dem die Zeitgenossen unabhängig voneinander und doch übereinstimmend berichten, dass sein Glaube tief und innig war.

Humor und Selbstironie

Auch die Briefkultur hat Gellert – der sogar einen Leitfaden für das richtige Verfassen von Briefen veröffentlichte – in erheblichem Maße bereichert. Seine Schreiben zeugen nicht nur von großer Intellektualität, sondern auch von einem gerüttelt Maß an Humor und Selbstironie. So thematisierte er oft und mit viel Witz seine Hypochondrie. „Ich bin Dein geplagter, alberner, gutwilliger und hypochondrischer Freund, vermutlich zeitlebens“, schrieb er 1756 an seinen Ur-Freund, den Theologen Johann Adolf Schlegel. Auch blühte Gellert in seinen Briefen auf, wenn er diese an Frauen richtete.

Die schätzte er sehr, auch wenn er Junggeselle blieb – was er mit seiner Kränklichkeit und seinem schmalen Einkommen erklärte.

Gellert wurde aber nicht nur als Gelehrter und Schriftsteller, sondern als Mensch sehr geachtet: „Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoss, war außerordentlich. (…) Nicht von großer Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanfte, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts: alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswert.“ So erinnerte sich Goethe, einstmals unglücklicher Student der Rechte in Leipzig, in „Dichtung und Wahrheit“ an den beliebten Hochschullehrer.

Wer über die kleine Schau im Leipziger Schiller-Haus hinaus eine Vorstellung von Gellerts Bedeutung bekommen möchte, der muss ihn lesen. Bereits vor zwei Jahren hatte der Leipziger Publizist Werner Marx das klug komponierte Lesebuch „Christian Fürchtegott Gellert – Der alte & der junge Criticus“ herausgegeben, in dem eine Auswahl von Fabeln, geistlichen Gedichten und Briefen zu lesen ist. Hier kann man Gellert als Dichter und als Verfasser großartiger Episteln kennen und gewiss auch schätzen lernen. (mz)

„Dichter und Moralphilosoph – Gellert zum 300. Geburtstag“: bis zum 6. September, Schiller-Haus Leipzig, Menkestr. 42, außer montags tägl. 10-17 Uhr