Playlist Bob Dylan zum 75. Geburtstag: Die besten Songs

Köln - Bob Dylan, der sich jetzt auch noch Nobelpreisträger nennen darf, wurde am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimermann in Duluth (Minnesota) geboren. Als Bob Dylan absolvierte er seinen ersten professionellen Auftritt im April 1961 in „Gerde’s Folk City“ in New York. John Hammond entdeckte ihn für Columbia Records. Dylans Kunst und Mythos erblühten. Seit 1988 ist er auf der „Never Ending Tour“ – im April war er in Japan, im Juni geht’s weiter in den USA.

Dylans Songbook ist dicker als das jedes anderen Künstlers, den wir kennen. Und es ist nicht aufgebläht, sondern voll mit großen Texten. Daher ist garantiert, dass in jeder Top-Ten-Liste, die mit Dylan zu tun hat, Songs, ja, ganze Alben fehlen. Wir haben uns für eine Variante entschieden, die einerseits wichtige Lebensstationen und andererseits starke Songs würdigt. Außerdem haben wir alle besprochenen Songs in einer Spotify-Playlist zusammengestellt. Wer also einen Spotify-Account hat, kann, während er den Text liest, gleichzeitig die 14 ausgewählten Lieder hören.

Die 60er-Jahre

Song To Woody

(„Bob Dylan“, 1962)

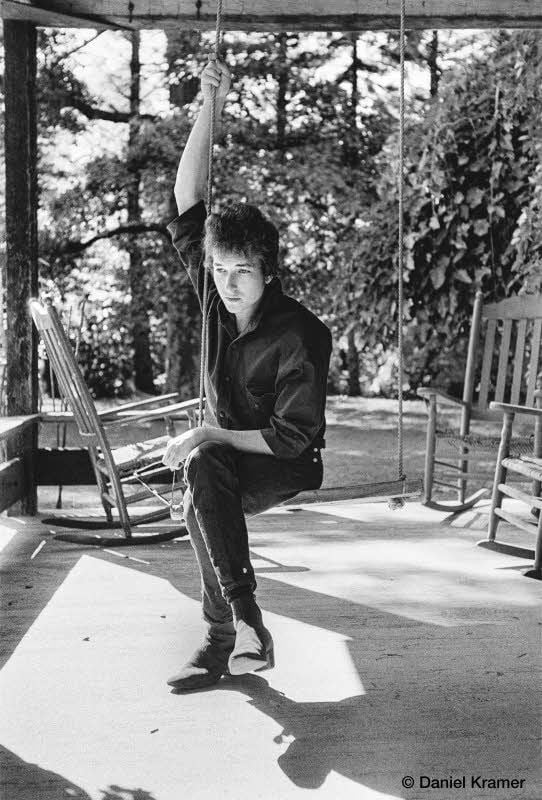

Das Milchgesicht unter der Schirmmütze sieht aus, als könnte es kein Wässerchen trüben. Doch das Porträt auf dem Cover des ersten Albums täuscht: Eine künstlerische Urgewalt geht an den Start. Die erkennen nicht alle sofort. Aber der Anfang war gemacht. Und viele Themen des alten Dylan finden sich in diesem jugendlichen Debüt. Auch das leidenschaftliche Bekenntnis zur amerikanischen Lied-Tradition. Im November des Beginnens, 1961 im Studio A in New York, ist es das Loblied auf Woody Guthrie. Der Folksänger („This Land Is Your Land“), eines der Idole des jungen Dylan, ist zu dem Zeitpunkt bereits schwer erkrankt. Der junge Kollege würdigt ihn, als wäre Guthrie einer der Gründerväter der USA. Und schon in diesem Frühwerk gibt es den Blick aufs Ende: „I’m a-leavin’ tomorrow,/ but I could leave today – Ich verschwinde morgen, aber ich könnte es auch heute schon tun“. (M.Oe.)

Blowin’ In The Wind

(„The Freewheelin’ Bob Dylan“, ’63)

Die Hymne der amerikanischen Bürgerrechts-Bewegung schrieb der 20 Jahre alte Dylan am 16. April 1962 in gerade einmal zehn Minuten. Nicht durch Zufall fühlt man sich beim Zuhören in einen Gottesdienst versetzt. Musikalisch ließ sich Dylan vom Gospel „No More Auction Block“ inspirieren, und die Art, wie er seine Fragen stellt, erinnern an einen Prediger, der seine Gemeinde aufrütteln will. Es geht um Krieg, Gleichgültigkeit, Gewalt („Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned?“). Antworten gibt es keine – die weiß höchstens der Wind. Einfache Wahrheiten sucht man vergebens. Sicherlich ein Grund, warum dieser Song so zeitlos ist. (amb)

Subterranean Homesick Blues

(„Bringin’ It All Back Home“, 1965)

Der Song beginnt damit, dass ein gewisser Johnny im Keller Codein destilliert, die heute vor allem unter Rappern beliebte Hustensaft-Droge. Der Sänger, der draußen auf dem Bürgersteig steht und über die Regierung nachdenkt, hat einen kräftigen Schluck aus dieser Pulle genommen: Die Worte fallen ihm kaskadenartig aus dem Mund, ein- und zweisilbig, binnen- und endreimend, ein manischer Katalog des Mittsechziger-Hipstertums (der Titel spielt auf den ebenso atemlosen Jack-Kerouac-Roman „The Subterraneans“ von 1958 an), nachzulesen im berühmten Pappkarten-Clip von D. A. Pennebaker. (cbo)

Like a Rolling Stone

(„Highway 61 Revisited“, 1965)

Der Song der Songs. Meinen viele. Vom Fachmagazin „Rolling Stone“ zum besten Pop-Song aller Zeiten gekürt. Warum? Wegen des Lied gewordenen Erdrutsches. Da war diese poetische Kraft des Textes, die Dynamik der Komposition, das praktisch noch nie gehörte Zusammenspiel von Keyboard und E-Gitarre und dann die Länge des Songs. Sechs Minuten! Wer will sich das anhören? Die Plattenfirma drängte, die Sache kürzer zu halten. Aber nichts da. Die „Prinzessin“, die in der Gosse landet, musste diesen Weg von Anfang bis Ende gehen. Sechs Wochen bevor der Titel auf dem Album erschien, kam er als Single heraus – und wurde von Dylan am 25. Juli 1965 beim Newport Folk Festival gespielt, bei dem er die akustische Gitarre gegen die E-Gitarre eintauschte. Ein legendärer Eklat. Heute schwer nachvollziehbar, aber in den 60ern eine Pop-Musik-Revolution. (M.Oe.)

Visions of Johanna

(„Blonde On Blonde“, 1966)

Als Bob Dylan 1966 sein Album „Blonde on Blonde“ aufnahm, hatte er seine persönliche Revolution schon hinter sich. Die akustische Gitarre war, zumindest in übertragenem Sinn, auf dem Sperrmüll gelandet – er hatte seine Musik elektrifiziert. In der Ballade „Visions of Johanna“ treten mehrere Frauen auf, neben Mona Lisa und Madonna auch Louise und eben Johanna. Irdisch-sinnlich die eine, Louise, die aber auch von einem gnadenlosen Diesseitsprinzip geleitet wird – ätherisch, jenseitig, visionär und abwesend die andere, Johanna. Dazwischen heult der „Geist des Elektrischen“ auf, als verfolge er den frischgebackenen Rock’n’Roller bis nach New York, wo er einen Loft bezogen hat. Man meint das Keuchen und Husten der Heizungsrohre förmlich zu hören, und bei aller Rätselhaftigkeit des Textes ist es vielleicht diese Szenerie, die an „Visions“ so fasziniert. Auf seiner Welttournee, die im gleichen Zeitraum stattfand, spielte Dylan den Song oft. Auf der akustischen Gitarre. (F.O.)

All Along the Watchtower

(„John Wesley Harding“, 1967)

Als sich Dylan im Dezember 1967 endlich wieder zurückmeldet, ist der Sommer der Liebe längst verblüht. Sein quecksilbriger Rock ist ruhigen Country-Klängen gewichen. Mit den psychedelischen Experimenten seiner Zeitgenossen will der bald dreifache Familienvater nichts zu tun haben, auch ist sein unkontrollierbarer Sprechdurchfall versiegt. Gerade einmal zwölf Zeilen singt Dylan in „All Along the Watchtower“, doch in denen verhandeln der Joker und der Dieb nicht weniger als den Sinn des Lebens, denn ihre amphetaminbefeuerte Existenzialistenphase, nach der die irdische Existenz nur ein lahmer Witz sei, sind sie längst hinaus. Worauf es jetzt ankommt, verrät die erste Zeile: „Es muss doch irgendeinen Weg hieraus geben.“ (cbo)

Die 70er Jahre

This Wheel’s On Fire

(„The Basement Tapes“. 1967 aufgenommen, 1975 erschienen)

Am 29. Juli 1966 trug es die rasenden 60er aus der Kurve. Oder zumindest Dylan auf seiner Triumph Tiger 100. Hatte ihn die Sonne gelendet? Eine Öl-Pfütze ins Rutschen gebracht? Der Motorradunfall in den Hügeln von Woodstock änderte alles. Von heute auf morgen zog sich der meistdiskutierte Sänger der westlichen Welt aus der Öffentlichkeit zurück. Nicht ein Ton drang aus seinem Refugium zwei Stunden nördlich von New York nach außen. Unbemerkt scharte er hier seine alte, neue Band – sie wurde bald darauf als The Band bekannt – um sich. Man spielte Mörderballaden, eigene Songs, Rock’n’Roll-Singles, Country-Hits und Bluesnummern ein. Lieder, die den Geist einer verschütteten Vergangenheit Amerikas beschworen, Lieder zwischen „Beichtstuhl und Bordell“, wie der Dylan-Experte Greil Marcus schrieb. Lieder wie „This Wheel’s On Fire“: Der (Motorrad-?)Reifen, der brennend die Straße heruntergerollt kommt, und von dem es widersinnigerweise heißt, er würde explodieren, ist die hellsichtige Warnung vorm bösen Ende der 60er. Schade, dass sie damals niemand hören konnte. (cbo)

Knockin’ on Heaven’s Door

(„Pat Garrett & Billy The Kid“, 1973)

Vier Akkorde und ein Refrain, der aus der Wiederholung eines Satzes besteht. Geschrieben für einen Western, den vermutlich nur noch wenige kennen. Klingt nicht unbedingt nach einem Hit. Und doch ist „Knockin’ on Heaven’s Door“ einer von Dylans größten Erfolgen. Denn die Worte des sterbenden Sheriffs kommen auch ohne Vorwissen an: „Mama, put my guns in the ground/ I can't shoot them anymore.“ Eine schwarze Wolke senkt sich auf ihn und auf ein 1973 vom Vietnamkonflikt traumatisiertes Amerika. Als Friedensbotschaft ist der Song zeitlos. Unzählige Coverversionen von Eric Clapton, Bruce Springsteen, U2 und Guns N’ Roses beweisen es. (amb)

Tangled Up In Blue

(„Blood On the Tracks“, 1975)

Worum es hier geht? Um Dylans eigene, zerbröckelnde Ehe (siehe „Sara“) oder um die herzzerreißende Love Story zweier Wanderarbeiter, die sich auf Fischkuttern und in Oben-Ohne-Bars verdingen müssen? Auf jeden Fall geht es auch um Dante Alighieri und seine inspirierend-unerfüllte Sehnsucht nach Beatrice, um die Haltlosigkeit der nicht länger jungen Sixties-Generation und zwei Zeilen lang vielleicht sogar um Arthur Rimbauds angebliche Geschäfte mit Sklavenhandel. Zeit und Raum sind in „Tangled Up in Blue“ wie durch ein Prisma kubistisch gebrochen, das Zentrum hält, wie William Butler Yeats schrieb, nicht stand. Liebende driften auseinander und erkennen sich kaum wieder, wenn der Zufall sie wieder zusammenwürfelt. Das schönste, irisierendste Stück des großen Unfassbaren. (cbo)

Sara

(„Desire“, 1976)

Joan Baez hat Dylan in ihrem Song „Diamonds and Rust“ ein vergiftetes Kompliment gemacht: Er sei so verdammt gut darin, Dinge im Ungefähren zu lassen. Doch einmal lässt der schwer zu fassende Bob den Schutzschild des Künstlers fallen, veröffentlicht ein Liebeslied mit Klarnamen. „Sara“ ist moderner Minnegesang überwiegend in e- und a-Moll – und zugleich der Versuch, seine Ehe mit Sara Lowndes zu retten. Dylan gibt wirklich alles, liebkost seine Sara mit Worten, unterlegt mit dem zauberhaften Geigenspiel von Sarclett Rivera und flehenden Mundharmonika-Parts. Doch der letzte Wunsch „Don’t ever leave me, don’t ever go“ bleibt unerfüllt. „Desire“ erscheint Anfang 1976, anderthalb Jahre später sind die Dylans geschiedene Leute. (ThK)

Gotta Serve somebody

(„Slow Train Coming“, 1979)

Im Jahr des Herrn 1978, an einem ungewöhnlich heißen Novemberabend, spielt Dylan in San Diego. Der Sänger fühlt sich unpässlich, da wirft jemand einen glänzenden Gegenstand auf die Bühne. Dylan hebt ihn, entgegen seiner Gepflogenheiten, auf: Es ist ein silbernes Kreuz. Wenige Tage später, in Tuscon, Arizona, erscheint ihm der König der Könige im Hotelzimmer. Jesus legt seine Hand auf den Star, der nach seiner Scheidung zunehmend richtungslos durchs Leben irrt: „Die Herrlichkeit des Herrn warf mich um und hob mich wieder auf.“ So beginnt Dylans berüchtigte Phase als evangelikaler Christ. Du musst jemanden dienen, fordert der frisch Bekehrte. Ob es Gott oder der Teufel sei, überlässt er allerdings kulanterweise seinen Zuhörern. (cbo)

Die späten Jahre

Man in the Long Black Coat

(„Oh Mercy“, 1989)

Die verlorenen 80er – Dylan selbst wird sie später in den „Chronicles“ so beschreiben – sind fast vorbei, „Oh Mercy“ hat seine Fans versöhnt und die Kritiker verstummen lassen. Eine kleine Auferstehung aus Unzufriedenheit und Depression, die keineswegs beschwingt daherkommt, sondern in Gestalt einer bleischweren Ballade. Die Frau ist weg. Hat sich in ein Abenteuer gestürzt mit dem Unbekannten im schwarzen Mantel. Gemein und verkommen ist das Gewissen der Menschen in dieser düsteren Welt, in deren staubiger Hitze es keine Hoffnung gibt, nur die Erkenntnis: „People don't live or die, people just float – Die Menschen leben oder sterben nicht, sie treiben nur so dahin.“ (jp)

Not Dark Yet

(„Time Out Of Mind“, 1997)

Comeback. Alterswerk. Klingt abgedroschen, doch auf „Time out of Mind“ trifft beides zu. Nachdem Dylan in den 1990er-Jahren faktisch verstummt war und seinen Plattenvertrag durch Alben mit traditionellen Folk-Liedern und dem „MTV unplugged“-Mitschnitt irgendwie erfüllte, kommt dieses Album im Herbst 1997 wie ein düsterer Donnerhall. „Time out of Mind“ sind 72 Minuten Bob Dylan im Spätherbst-Modus. Kurz nach seinem 56. Geburtstag war er zusammengeklappt und ins Krankenhaus eingeliefert worden, angeblich eine ziemlich ernste Herzmuskelentzündung. Wir müssen alle sterben und die Zeit läuft uns davon: Dieses Grundgefühl liegt über den elf von Produzent Daniel Lanois behutsam durch die Echokammer gejagten Songs, die besten davon „Love Sick“ und eben „Not Dark Yet“. Denn wenn es auch zappenduster wird, schimmert da ein wenig Restlicht. Das ist, bei aller Einsicht ins Unvermeidliche, irgendwie doch tröstlich. „It's not dark yet, but it's getting there“. (ThK)

Roll On John

(„Tempest“, 2012)

John Lennon hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass Dylans Texttiefe die Beatles beeinflusst hat. Hier würdigt Dylan seinerseits den Kollegen. Schweren Schrittes bewegt er sich durch diese Hommage (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Dylan-Song aus den 60ern). „Roll on, John“ ist nicht einer der 100 besten Dylan-Songs. Aber immer noch anrührender als 1000 andere, die aktuell in Umlauf sind. Ein Zeichen seines Respekts für einen Weggefährten. Und womöglich eines in eigener Sache: Roll on, Bob (M.Oe.)