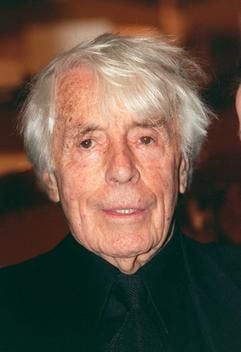

Biographie Biographie: Werk über Johannes Heesters zum 100. Geburtstag

Berlin/dpa. - «Der Herr im Frack», wie eine jetzt erschienene Biografie über Johannes Heesters heißt, spielte auch im Dritten Reich eine Rolle, in der er sich wie viele seiner berühmten Kolleginnen und Kollegen im Spagat üben musste. «Hitlers Danilo. Karriere im Dritten Reich» ist ein Kapitel in der umfangreichen Biografie von Jürgen Trimborn (Aufbau-Verlag Berlin) überschrieben, der erst kürzlich eine Leni-Riefenstahl-Biografie vorgelegt hat. Dem Autor zufolge hat er - passend zum 100. Geburtstag von Heesters am 5. Dezember - die erste Biografie über den Künstler überhaupt geschrieben, was angesichts der großen Rolle Heesters' in der deutschen Theater-, Film- und Musikgeschichte erstaunlich genug sei.

Heesters war Hitlers Lieblingsschauspieler, wie Trimborn betont. Dennoch habe er sich aber nie für Propagandafilme hergegeben und auch nie seine holländische Staatsbürgerschaft mit der deutschen getauscht, wie es NS-Propagandaminister Joseph Goebbels einmal von ihm verlangt hatte. Aber der populäre Schauspieler genoss natürlich Privilegien im Dritten Reich, in dem er auch seinen größten Karrieresprung als Schauspieler und Sänger hatte.

Mit Hitler hatte Heesters den zur damaligen Zeit denkbar wichtigsten Fan, heißt es in der Biografie. Mehrmals kam der Diktator 1939 in das Münchner Theater am Gärtnerplatz, um Heesters als Danilo in Franz Lehars «Die lustige Witwe» zu sehen. «Ich dachte: Herrgott, hat der Mann nichts Besseres zu tun, wann kommt der denn zum Regieren?» schrieb Heesters später in seinen Memoiren. Hitlers offen ausgesprochene Bewunderung für Heesters habe dessen Karrierechancen (und Honorare) enorm gesteigert, meint der Biograf. Sie habe ihm aber auch geholfen, sich weiteren Vereinnahmungsversuchen der Nazis zu entziehen.

Wohl nicht ganz: Im Mai 1941 kam es zum umstrittensten und nach dem Krieg meistdiskutierten Kapitel seiner Karriere im Dritten Reich, als Heesters und das gesamte Operettenensemble des Münchner Theaters am Gärtnerplatz auf Anordnung der SS das KZ Dachau besuchten. Bis heute sei nicht geklärt, ob Heesters und seine Kollegen dabei vor SS- Wachmannschaften (möglicherweise in einem Gebäude außerhalb des Lagers) eine «Sondervorstellung» gaben, heißt es in der Biografie. Heesters bestreitet das.

Von dem Lager-Rundgang existieren Fotos, die erst nach dem Krieg 1978 erstmals publiziert wurden und viel Wirbel auslösten. Einen Monat nach dem Besuch des Lagers wurde nach Trimborns Recherchen dem Theater am Gärtnerplatz ein Album mit 50 Fotos überreicht, das eine Widmung des SS-Kommandanten enthielt: «Den lieben Künstlern, die uns am 21. 5. 1941 durch einen frohen und heiteren Nachmittag im K.L. Dachau erfreuten, gewidmet.»

Trimborn resümiert in seinem Buch dieses Kapitel: «Auch wenn der 21. Mai 1941 sicherlich ein schwarzer Tag in Heesters' Leben war, er macht ihn nicht zu einem skrupellosen Opportunisten oder gar einem Sympathisanten der Nazis.» In seine Memoiren habe Heesters selbst bekannt: «Ich schämte mich, und ich habe bis heute nicht aufgehört, mich zu schämen, dass es den Nazis gelungen war, uns dorthin zu locken. Ich ärgere mich über meine Vertrauensseligkeit, meine Gutgläubigkeit und meine Naivität.» Für Trimborn sind das «deutlichere Worte, als viele Schauspieler, die sich im Dritten Reich für ähnliche Dinge haben instrumentalisieren lassen, sie gefunden haben».

Wilfried Mommert

und

Jürgen Trimborn: Der Herr im Frack. Johannes Heesters. Biographie Aufbau-Verlag, Berlin 528 S., Euro 24,90 ISBN 3-351-02555-6