Berlinische Galerie Berlinische Galerie: Werke des Leipzigers Max Beckmann ausgestellt

Berlin - Dieser Mann wusste, was er wollte. Und er hat sich damit durchgesetzt. Das hat dem 1884 in Leipzig geborenen Max Beckmann früh zu Ansehen, später zu Weltruhm verholfen. Aber was hätte ihm die beschriebene Fähigkeit genützt, wenn sie nicht mit überragendem Talent gepaart gewesen wäre? Freilich kommen eine starke Selbstbezüglichkeit und männliche Dominanz hinzu, an der andere, seine erste Frau zum Beispiel, auch gelitten haben mögen.

Minna Tube war selbst Malerin, als eine der ersten Frauen in Deutschland hatte sie das Kunststudium gewählt und war zugelassen worden. Max Beckmann lernte sie an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar kennen. Nach der Hochzeit redete Beckmann seiner Frau zugunsten einer Gesangsausbildung das Malen aus. Nach der Scheidung hat sie wieder damit begonnen. Aber immer, so liest man übereinstimmend, hat sie in reger Verbindung zu Beckmann gestanden, der sie wegen einer anderen, seiner zweiten Frau verlassen hatte: Mathilde von Kaulbach, genannt „Quappi“.

„Max Beckmann und Berlin“

Er ist ein starker Charakter, ein jedenfalls faszinierender Mann gewesen - und ein Maler, dessen Bilder immer noch „Hingucker“ sind, ganz gleich, welche Trends der Zeitgeist und der Kunstmarkt inzwischen geboren haben und noch kreieren werden.

Wenn es des Beweises noch bedurft hätte - die Berlinische Galerie in der deutschen Hauptstadt tritt ihn eben an mit ihrer großen Ausstellung „Max Beckmann und Berlin“. Sie zeigt bedeutende Werke des Künstlers und konfrontiert sie mit einer Auswahl von Bildern anderer Maler, darunter Edvard Munch - einer der wenigen Kollegen, die Beckmann schätzte.

Die Berlinische Galerie, die sich als Museum für Moderne Kunst versteht, ist im Übrigen schon mit zahlreichen interessanten Expositionen hervorgetreten, darunter auch eine zur Fotografie in der DDR. Ein Besuch des Hauses, das im stillen Winkel zwischen Berlin-Mitte und Kreuzberg und unweit des Jüdischen Museums liegt, lohnt in jedem Fall. Nun aber erst recht, da Beckmanns künstlerische und persönliche Entwicklung in Bildern präsentiert - nein: inszeniert wird.

Den ersten Auftritt hat das großformatige Gemälde „Junge Männer am Meer“, das Beckmann 1905 geschaffen hat, mit gerade 21 Jahren. Es war das erste Bild, das er in Berlin malte und wurde quasi seine Eintrittskarte für die Kunstszene der Metropole. Bereits meisterlich gemalt, sind die „Jungen Männer“ freilich noch ein wenig im Niemandsland zwischen Jugendstil und Impressionismus unterwegs.

Aber das Festlegen auf einen Stil war Beckmanns Sache ohnehin nicht, er hielt es mit den Farben, der Wirkung des Raumes und natürlich mit der Ausdruckskraft seiner Porträts. Was er gar nicht mochte, war der zu Beginn des 20. Jahrhunderts um sich greifende Expressionismus, der ihm in die Karriere grätschte.

Genialer Maler, Gesellschaftslöwe, Manipulator und Lobbyist

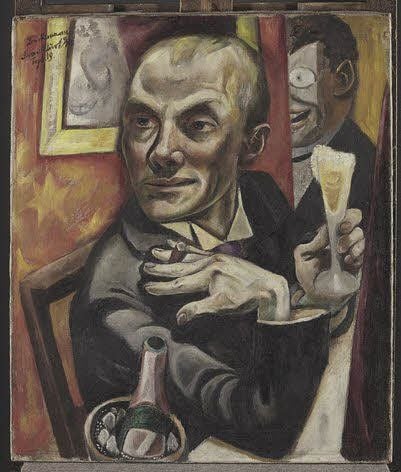

Zudem warf Beckmann den Vertretern dieser neuen Malschule vor, sie setzten allein auf den knalligen Effekt der Farben und Flächen, während sie den Raum, eine nicht unwesentliche Dimension des Künstlerischen, vernachlässigten. Gleichwohl, nachdem sich der wohl geschätzte Beckmann in der Publikumsgunst doch nicht gegen die Expressionisten hatte behaupten können, nehmen seine Bilder nun auch Züge von deren Stil auf. Ein beredtes Beispiel dafür hält die Schau in Berlin bereit. Das „Selbstbildnis mit Sektglas“ aus dem Jahr 1919, eines der zahlreichen Selbstporträts Beckmanns, zeigt den Künstler in verschobener Proportion, freilich auch mit dem überlegenen, skeptischen Lächeln, das ihn wohl zeitlebens begleitet hat.

Beckmann war ein genialer Maler, ein Gesellschaftslöwe, ein Manipulator und Lobbyist in eigener Sache auch - und er war konsequent in hohem Maße. Seinen Entschluss, Kunst zu studieren, setzte der früh vaterlos Gewordene als Minderjähriger gegen den Willen seiner Familie durch.

Später, als Hakenkreuze, Stiefel und Stiefellecker in Deutschland überhand nahmen, als die Nazis auch Beckmann bei den „Entarteten“ einreihten, ging er nach Amsterdam. Dort hat er das Kriegsende erlebt. Zuvor, beim Einmarsch der Wehrmacht, hatten seine Frau und er ihre Tagebücher verbrannt. Nach dem Krieg übersiedelte Beckmann in die USA, eine Rückkehr nach Deutschland kam nicht in Betracht. 1950 ist er in New York an einem Herzinfarkt gestorben. (mz)

Bis zum 15. Februar, Alte Jacobstraße 124-128, Berlin, Mi-Mo 10-18 Uhr; Eintritt 10, erm. 7 Euro, bis 18 Jahre frei