Eine Liebe im Rückspiegel Ausstellung "Linda McCartney: Die 60er Jahre - Portrait einer Ära" im Kunsthaus Apolda

Apolda - Die 60er muss man vor allem hören. In diesen Jahren bildete sich heraus, was wir heute Rockmusik nennen. Die Formationen, die seinerzeit die Jugend begeisterten, sind, wie ihre Fans, in die Jahre gekommen. Sie sind ein längst abgeschlossenes Kapitel Musikgeschichte wie die Beatles oder noch immer auf den Bühnen dieser Welt unterwegs wie die rastlosen Rolling Stones.

Zwei Bands, der auch Linda McCartney ihren Aufstieg als Fotografin der wilden 60er zu verdanken hatte. So zu entdecken in der Ausstellung „Linda McCartney: Die 60er Jahre – Portrait einer Ära“, die im Kunsthaus Apolda Avantgarde zu sehen ist.

1941 als Linda Eastman in New York geboren und 1998 an Krebs gestorben, war die spätere Frau von Paul McCartney zunächst als Empfangsdame bei einer Zeitschrift tätig. Das Fotografieren war ihre Passion, die vermutlich kaum zur Profession geworden wäre, wenn sie 1966 nicht zufällig bei einer Pressekonferenz der Rolling Stones zugegen gewesen wäre, auf der Mick Jagger, Keith Richards und der früh verstorbene Brian Jones ihr Album „Aftermath“ vorstellten.

Bei diesem Termin gelangen ihr Bilder, die auch Brian Epstein, den Manager der Beatles, so begeisterten, dass sie Folge-Aufträge aus dem Musikgeschäft erhielt und bei Gelegenheit einer Fotosession zur Veröffentlichung des „Sgt. Pepper’s“-Albums der Beatles 1967 auch Paul McCartney über den Weg lief, den „begehrtesten Junggesellen dieses Jahrzehnts“.

Otis Redding war für sie Gott

153 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos zeigen in Apolda einen Querschnitt durch die US-amerikanische und britische Musikbewegung, der durchaus repräsentativ ist. Linda McCartney hat alle, die in den 60er Rang und Namen hatten, vor ihre Kamera bekommen. Und so blickt man dutzendfach in berühmte Musiker-Physiognomien.

Die Spanne reicht von The Byrds über The Mamas and the Papas und The Who bis Frank Zappa. Auch Rockmusiker Jackson Browne ist vertreten, von dem Linda McCartney sagte, dass er damals ein „liebenswertes, nachdenkliches Wesen“ gewesen sei. Das Maß der Dinge war für sie jedoch Soulsänger Otis Redding, der bereits mit 26 Jahren bei einem Flugzeugabsturz starb.

„Er war für mich eine Art Gott, damals wie heute der King. Er war der Inbegriff des Soul“, erklärte McCartney. Zwar hat die Fotografie sie bekannt gemacht – als erste Fotografin konnte sie 1968 ein Bild auf dem Cover des Musikmagazins „Rolling Stone“ veröffentlichen –, berühmt wurde sie jedoch durch Paul McCartney, den sie 1969 heiratete.

Bildgewordenes Who-is-Who der Musikgeschichte

Die Zahl der Musikgrößen des Rock’n’Roll, die von ihr abgelichtet wurden, stieg Jahr um Jahr, so dass die Schau als bildgewordenes Who-is-Who der Musikgeschichte gelten kann. Den Fotos fehlt leider jede Angabe, wann genau sie entstanden sind.

Der Hinweis auf die späten 60er muss da genügen. Vermutlich war Bob Weir also gerade 20 Jahre jung, als McCartney den Gründer und Sänger der Grateful Dead in Schwarz-Weiß porträtierte.

Zu sehen ist Weir um 1967 als Jüngling mit fast mädchenhaften Zügen. Möglich, dass ein Foto wie das der Velvet-Underground-Sängerin Nico, die auf McCartneys Farbfoto traumverloren in den Himmel von Los Angeles blickt, dazu beigetragen hat, aus ihr eine Ikone der Rockmusik zu machen.

McCartney hat auch die ersten Vertreter des später sogenannten „Klub 27“ mehrfach fotografiert. Also jene Musiker, die mit 27 Jahren gestorben sind: Der Ausnahmegitarrist Jimi Hendrix und Jim Morrison, der legendäre Sänger von The Doors, die Singersongwriterin Janis Joplin und der Rolling Stone Brian Jones.

Zu manchen Künstlern werden Erinnerungen Linda McCartneys zitiert, die belegen, dass sie den Musikern mit ihrer Kamera nicht nur ins Antlitz, sondern auch in die Seele blickte. „Janis Joplin“, so McCartney, „war eine bewusste Selbstdarstellerin, aber kein selbstbewusster Mensch“, der Unmengen von Alkohol brauchte, um überhaupt vor das Publikum treten zu können.

Über Jimi Hendrix weiß Linda McCartney zu berichten, dass er es hasste, bei jedem seiner Konzerte die US-amerikanische Flagge zu verbrennen und mit den Zähnen Gitarre zu spielen, aber dieses Ritual stets ausübte. „Er glaubte, wenn er damit aufhören würde, würde ihn das Publikum nicht mehr lieben“, so McCartney.

Wo Paul ist, sind auch die Beatles

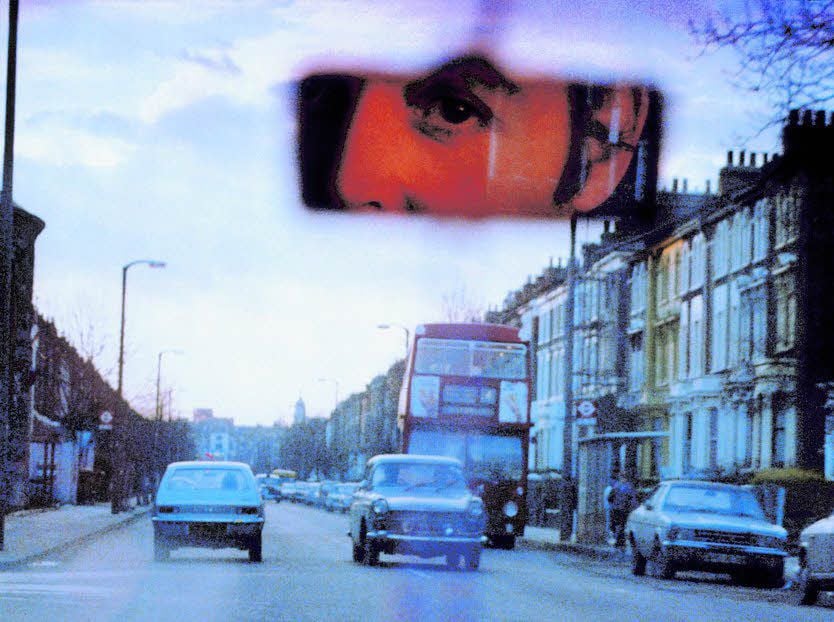

Was aber wäre eine Ausstellung über die Musikgrößen ohne persönliche Momente, wenn man einen Star zum Mann hat? Und so ist Paul McCartney vielfach zu sehen. Das berührendste Foto ist jenes grobkörnig-verwaschene, das sie „My Love“ (Meine Liebe) betitelte.

Was zunächst verwirrt, weil es sich, aus einem Auto heraus aufgenommen, um eine typisch englische Straßenszene zu handeln scheint. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man im Rückspiegel Paul McCartney, der in dem Moment, da Linda den Auslöser drückte, seine auf dem Rücksitz fotografierende Frau ansieht.

Dieses Foto verknüpft thematisch den ersten mit dem zweiten Teil der Schau, der unter dem Titel „Roadworks“ Straßenszenen zeigt, die Linda McCartney, meist aus dem Auto heraus, auf der ganzen Welt aufgenommen hat.

Und wo Paul McCartney ist, da sind die Beatles auch nicht weit. Sie hat die Band – und immer wieder auch John Lennon – oft dort aufs Bild gebannt, wo andere Fotografen keinen Zutritt hatten: Etwa bei Aufnahmen in den berühmten Abbey Road Studios.

Eines der schönsten Bilder zeigt die Beatles, erkennbar erschöpft, auf den Stufen vor den Studios sitzen. John Lennon, hier im weißen Anzug mit langen Haaren und Vollbart, raucht weltvergessen eine Zigarette, derweil neben ihm Paul McCartney, der ebenso aus der Zeit gefallen scheint, mit seinen Händen spielt.

„Linda McCartney: Die 60er Jahre – Portrait einer Ära“, bis 19. Juni, Kunsthaus Apolda Avantgarde, Bahnhofstraße 42, Di-So 10-18 Uhr (mz)