Ausstellung in Leipzig Ausstellung in Leipzig: Helden der Völkerschlacht

Leipzig/MZ - Das ist eines dieser ambivalenten Wörter: HELDEN. Da drückt sich mancher gerne herum. Genauso wie um: HEIMAT. Zwar: Klare Bezeichnungen, aber allzu ausdeutbar als Begriff. Jedenfalls in Deutschland. Weil: Die Geschichte! Die Schuld! Helden benennen, sich zu Heimat bekennen – darf man denn das überhaupt? Wer sich dennoch traut, wird leicht schon mal von der Fraktion der politisch Superkorrekten in die Pfui-Ecke gestellt. Abgestempelt als zackig „Doitscher“, umwabert vom Nachhall tausendjähriger Bell-Propaganda. Da sollte man sich doch tunlichst hüten vorm Gebrauch dieser H-Wörter – oder?

Die Leipziger haben sich getraut und nicht von ungefähr für die Top-Ausstellung zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht das Motto gewählt: „Helden nach Maß“. Umkränzt von gülden glänzenden Lorbeerblättern, dem Signum fürs Heroenhafte schon seit der Antike, wirbt man für die Superschau und gibt zugleich zu erkennen, dass ihnen Maß zu nehmen ist, den wirklichen und vermeintlichen Helden. Unübersehbarer Hinweis: Das „l“ im Titelwort, es schwankt aus der Reihe. Ein augenzwinkernder Hinweis an den Betrachter: Dieser Blick auf die Protagonisten (auch die vermeintlichen) von Ehrung und Kult sollte kein kreuzbrav ehrfurchtsgeschüttelter sein, sondern sich durchaus mal lenken lassen ins Nachdenken und Vergleichen. Darüber, was tatsächlich heldenhaft in Ehren überdauert. Oder auf ein Heldentum, das erst zu solchem stilisiert wird durch zeitgeistige, gesellschaftliche, politische Manipulation, einfach nur auch Propaganda. Wie es eben passte, so wurden sie vereinnahmt, die Helden der großen Völkerschlacht und ihre Nachfolger.

„Die Karriere der Völkerschlacht in ihrer politischen Instrumentalisierungsgeschichte vor Augen zu führen“, hat Volker Rodekamp etwas umständlich als Leitidee dieser Ausstellung benannt. Als Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums und Herausgeber des die Ausstellung begleitenden, für die Erschließung von Hintergrund und Zusammenhängen äußerst wertvollen Katalogs, gibt er so quasi die Richtung vor, mit der man sich gut und bereichernd durch diese Exposition bewegen kann.

Originell und durchaus heutig eingestimmt per Großbildschirm mit einer „live“ laufenden Fernsehreportage „aus aktuellem Anlass“ (natürlich kommt Napoleon zu seiner Niederlage im Interview auch persönlich zu Wort) begibt man sich durch die Räume und begegnet Artefakten, Dokumenten, Zeitbezügen, die das grausig-blutige Geschehen vor zwei Jahrhunderten deutlich machen. Wirkungsvoll sind vielfach Bezüge zu „Heldischem“ der Gegenwart geschaffen.

So trifft man Heroen in Bild und Dokument samt ihrer auch mal skurrilen Hinterlassenschaften. Einer seinerzeit kultisch verehrten Locke des Freiheitsbarden Theodor Körner etwa, der als Hofdichter des Wiener Burgtheaters alles stehen und liegen ließ und sich dem Freikorps der Lützower gegen Napoleon anschloss. Er reimte die populärsten Lieder der Zeit („Lützows wilde verwegene Jagd“ entstand 1813 bei Leipzig) und wurde durch seinen frühen Soldatentod zum deutschen Heros der Befreiungskriege schlechthin. Ein Freiheitsheld, den ausgerechnet auch die DDR für sich vereinnahmt hat, indem sie etwa einen nach ihm benannten Preis verlieh - unter anderem an Armin-Müller-Stahl für seine Rolle im Stasi-Epos „Das unsichtbare Visier“. Auch vom legendären Anführer des Freiwilligenkorps, Adolf Wilhelm Freiherr von Lützow, führt ein gerne in Anspruch genommener Weg zum nach ihm benannten Fliegerkampfgeschwader aus der Nazizeit wie einem ebensolchen der Nationalen Volksarmee der DDR. Diese „Lützower“ – sie waren jung und wollten das Abenteuer, voller vaterländischem Zorn auf den scheinbar unbesiegbaren korsischen Eroberer. Dass der militärische Einsatz jener zur Legende gewordenenen Freischärler der historischen Wahrheit nicht standhält, ist erwiesen, kratzt aber nicht an ihrem Kultstatus. Helden – die konnte und kann man eben immer brauchen. Da reiht sich Preußen-Königin Luise wegen ihres legendären Tilsiter Bitt-Treffens mit Napoleon ebenso ein wie die sozialbewegte Briten-Prinzessin Diana, beide auf ihre Weise Herrscherinnen „der Herzen“ mit großer emotionaler Wirkung. Zwischen den blaublütigen Erinnerungen überrascht die schlichte Kittelschürze von Frieda Hockauf. Frieda wer? Die Jüngeren fragen sich staunend, ältere DDR-Sozialisierte wissen: Die normenbrechende Weber-Aktivistin war eine Heldin im Arbeiter- und Bauern-Staat. Heute so verblichen wie dieser. Helden und Heldinnen haben eben auch ihre Halbwertzeit. Über Generationen heldisch verehrte „geistige Brandstifter“ wie Ernst Moritz Arndt („Hass glühe als Religion des deutschen Volkes“) und Friedrich Ludwig Jahn haben in dieser Ausstellung ihren Platz neben dem „Schwarzen Kanal“-Geiferer Karl-Eduard von Schnitzler.

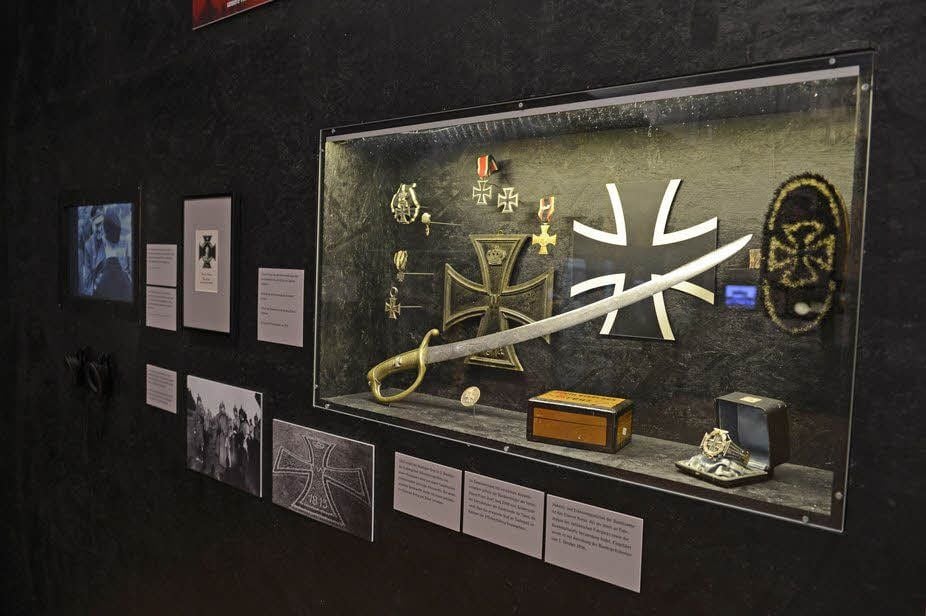

Die „glorreichen Harsadeure“ Lützow und Körner neben den ob ihrer Haltung und ihrer Erfolge verehrten „Generälen mit Rückgrat“ Scharnhorst, Gneisenau und Blücher. Man erfährt, warum nationale Symbole wie das Eiserne Kreuz oder das Schwarz-Rot-Gold unserer Nationalfarben auf das Jahr 1813 zurückgehen. Auch der seither begangene Totensonntag hat mit Napoleon zu tun. Dokumente, Gemälde, Kleidungsstücke, Waffen zählen zu den rund 400 Schaustücken. Auch Kurioses und Schauderhaftes. Eine Zahnprothese etwa, wie sie damals aus Zähnen gefertigt wurde, die Leichenfledderer Toten und Sterbenden noch auf dem Schlachtfeld entrissen und teuer verhökerten.

Die Leipziger Ausstellung weist mit ihrem überlegten, auch anspruchsvollen Blick auf dieses prägende Kapitel der deutschen Geschichte über die ganze Nation. Mit der Reflektion auf die gesamte Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon zwischen 1806 und 1815, in der die Völkerschlacht und schließlich die Schlacht von Waterloo blutige Höhepunkte unvorstellbaren Ausmaßes bildeten.

Geschichten zur Geschichte werden bei dieser „Heldenbeschau“ wirkungsvoll lebendig. Es ist eine Einladung, den wahren und vermeintlichen Helden näher zu kommen. Was dem Besucher nicht nur ein spannendes Eintauchen in vergangene Zeiten offeriert, sondern gleichermaßen Bezüge zur Jahrhunderte überdauernden Wirkungsmacht der Ereignisse.

Was ist das Maß, das Helden ausmacht? Wohl vor allem die Unabhängigkeit ihres Handelns, die Einmaligkeit einer Tat, das Herausragende ihres Wirkens. Helden umgibt ein Geheimnis und allzugerne werden sie mit Geheimnis umgeben. Manchmal formen wir uns auch die Helden selbst. Auch träumen wir schon mal mit ihnen. Der Stoff, aus dem die Mythen sind.

Die Leipziger Schau wagt erfolgreich eine moderne, zeitgemäße Aufarbeitung der nationalen Mythen, die bei allem intellektuellen Anspruch und gebotenen Ernst – jawohl – auch Spaß macht. Im Souterrain-Studio des Museums wird ein spöttischer Blick auf Napoleon geworfen: Der scheinbar unbesiegbare, vielfach verehrte und dann doch unterlegene Held in der zeitgenössischen Karikatur, die - oftmals drastisch - Heldentum ad absurdum führt.