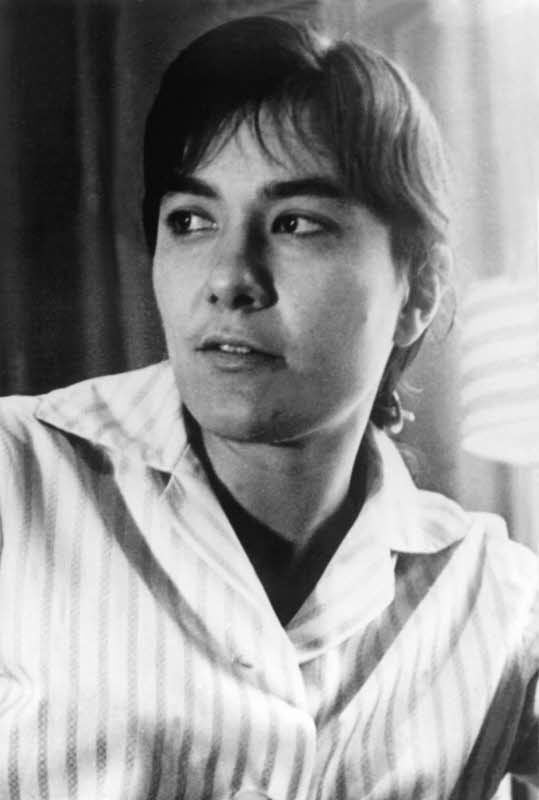

Ankunft im Alltag Ankunft im Alltag: Brigitte Reimann am Samstag 85 Jahre alt geworden

Halle (Saale) - Der Riss ging nach dem Mauerbau 1961 nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch die Familie Reimann aus Burg bei Magdeburg. Zwischen Brigitte, der ältesten Tochter von Elisabeth und Willi Reimann, und ihrem Bruder Ludwig kam es nach dem 13. August zu heftigen ideologischen Debatten. Ludwig, der nach dem Studium die DDR verlassen hatte, äußert sich voller Wut über die von Ulbricht endgültig vollzogene deutsche Teilung. Brigitte, zu diesem Zeitpunkt als aufstrebende Schriftstellerin („Die Frau am Pranger“, „Ankunft im Alltag“) in Hoyerswerda lebend, versucht die DDR-Maßnahme zu rechtfertigen.

Darüber sind wir informiert, weil der Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Reimann-Geschwistern auf der Achse Hamburg-Hoyerswerda schriftlich ausgefochten wurde. „Steig endlich einmal aus Deinem ,Elfenbeinturm‘ aus und sieh Dir Euer sozialistisches Leben an, aber ohne Deine rosarote Idealistenbrille“, schreibt Ludwig am 9. September 1961 an die Schwester. „Brigitte, bewahre Dir Dein kritisches Denken und das Gefühl für Humanität“, bittet der Wahl-Hamburger inständig.

Die hatte schon wenige Tage nach dem Mauerbau die Eltern wissen lassen: „Übrigens haben wir (Brigitte Reimann und ihr damaliger, zweiter Mann Siegfried Pitschmann) nicht geweint über diese neue Maßnahme, die eigentlich schon längst fällig gewesen wäre. Warum sollen wir nicht auch mal die Zähne zeigen?“

„Familienrundschrieb“

Nachzulesen ist das jetzt in dem von Heide Hampel und Angela Drescher anlässlich des 85. Geburtstages von Brigitte Reimann an diesem Samstag herausgegebenen Band „Post vom schwarzen Schaf“. Die Geschwisterbriefe werden von vier „Reimännern“ geschrieben und empfangen: Das sind neben der 1933 geborenen Brigitte und dem ein Jahr jüngeren Bruder Ludwig, der 1941 geborene Ulrich (der, wie Brigitte, auch am 21. Juli Geburtstag hat) und Dorothea, die jüngste Reimann, Jahrgang 1943.

Vermittelnde Instanz zwischen den Geschwistern ist Vater Willi, der die Neuigkeiten über seine verstreut in Ost und West lebenden Kinder in „Familienrundschrieb“ betitelten Briefen bündelt und der, wie im Oktober 1968, oft betont, „wie schön es ist und zugleich auch tröstend, wenn alle Familienmitglieder sowohl in guten als auch in schweren Tagen zusammenhalten“. Bei allen politischen Differenzen, die im Jahr 1961 zu einer langen postalischen Funkstille führten, bleibt Bruder Ludwig der einzige, bei dem Brigitte um Zusendung von Büchern und auch Jazz-Schallplatten bitten kann, die in der DDR nicht zu haben sind. „Ich möchte gern die große Mahalia-Jackson-Platte“, und „Ich gäbe sonstwas darum, wenn ich die Yancey-Platte bekäme“, bittet sie am 21. Oktober 1965. „Komplizierter ist die Frage, wie Du die Platten ins gelobte Land schaffst.“ Tonträger in die DDR einzuführen, ist laut Zollbestimmungen verboten. So überrascht es nicht, dass sie im September 1966 ihren Eltern mitteilen muss, dass ein Westpaket mit den geliebten Platten vom DDR-Zoll beschlagnahmt wurde. „Ich darf gar nicht daran denken, sonst fange ich an zu heulen.“

Reimanns oben zitierte Bezeichnung „gelobtes Land“ kann man hier nur noch ironisch lesen. Denn in den ersten vier Jahren nach dem Mauerbau ist die Euphorie, „in diesem besseren Lande“ zu leben - wie es der Lyriker Volker Braun (79) einstmals formulierte -, auch bei der Autorin der Ernüchterung gewichen. Brigitte Reimann hat, wie alle anderen DDR-Bürger auch, ihre liebe Not mit dem Land der begrenzten Unmöglichkeiten und seiner Mangelwirtschaft.

Weit mehr zu schaffen macht ihr aber die langsam reifende Erkenntnis, dass Schriftsteller in Ulbrichts DDR ideologisch an die Leine genommen werden: „Jede Spur von Kritik ist unterm Rotstift gestorben - Kritik an uns, meine ich“, schreibt Reimann etwa an ihre Schwester Dorothea, nachdem das Manuskript ihres Buches „Das grüne Licht der Steppen - Tagebuch einer Sibirienreise“ (1965) die staatlichen Hürden genommen hatte.

Und nach einer Lesung 1964 in West-Berlin, während der sie mit Studenten über die DDR diskutierte, bemerkte die Schriftstellerin angesichts ihrer argumentativen Ratlosigkeit: „Es gibt halt Dinge, die man guten Gewissens nicht verteidigen kann.“

Und es gibt Dinge, die man nicht ertragen kann, aber ertragen muss. So etwa die Krebserkrankung, die Reimann 1968 ereilt und die sie nach einer schweren Operation - zunächst - leidlich gut übersteht. „Manches ist auf der Welt sehr ungerecht verteilt, ich finde, das Hinken allein reichte schon aus für einen Menschen“, notiert sie mit Hinweis auf ihre leichte Gehbehinderung - die Folge einer Erkrankung an Kinderlähmung in früher Jugend war - an die Eltern.

Ums Verrecken fertig werden

Die Jahre zwischen 1970 und 1973 waren geprägt von mehreren Krebsoperationen in Berlin, über die sie ihren Geschwistern detailliert berichtet. Zwischen den Klinikaufenthalten versuchte Reimann, die 1971 in ihrer Wahlheimat Neubrandenburg ihre vierte Ehe einging, verzweifelt, den Roman „Franziska Linkerhand“ zu beenden, der „ums Verrecken fertig werden muß“. Doch er blieb Fragment.

Nicht nur persönlich gab sie sich keinen Illusionen mehr hin, auch von der einst so heftig verteidigten DDR ist die Todkranke maßlos enttäuscht. Am 2. März 1971 schrieb sie an ihren West-Bruder Ludwig: „Daß es in dem von mir gewählten Land eine erhebliche Anzahl materieller Dinge noch nicht oder nicht mehr gibt, läßt sich notfalls noch verschmerzen (…), daß es aber im geistigen Bereich mangelt, trifft mich mehr.“ Der DDR-Literatur attestierte sie „Provinzialismus, der sich als revolutionär ausgibt.“

Ihr letztes Schreiben in dieser durch und durch nachdenklich stimmenden Sammlung datiert vom Dezember 1972. Es ist eine Weihnachtskarte für Bruder Ludwig. Brigitte Reimann starb am 20. Februar 1973 mit 39 Jahren. Ihren literarischen Durchbruch sollte sie erst Jahrzehnte nach ihrem Tod erleben: mit den Tagebuch-Bänden „Ich bedaure nichts“ (1997) und „Alles schmeckt nach Abschied“ (1998). (mz)

Brigitte Reimann: „Post vom schwarzen Schaf - Geschwisterbriefe“, hrsg. von Heide Hampel und Angela Drescher, Aufbau-Verlag, 415 S., 24 Euro