Als Mutti früh zur Arbeit ging Als Mutti früh zur Arbeit ging: Über die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR

Halle (Saale)/Leipzig - Morgens die Kinder in Krippe und Kindergarten bringen. Danach zum Bus und ab in den Betrieb. Nach Feierabend einkaufen, die Kinder am Arm und im Kinderwagen. Dann nach Hause, kochen, waschen, bügeln. Die Kinder ins Bett bringen. Vorm Fernseher einschlafen. Um Mitternacht hochschrecken. Halb sechs geht der Wecker!

So sah sie häufig genug aus, die Gleichberechtigung der Frauen, die sich die DDR selbst als Errungenschaft anrechnete. Nicht nur die vielen alleinstehenden Frauen, sondern auch die verheirateten schulterten meist ganz selbstverständlich eine Doppel- und Dreifachbelastung aus Beruf, Kindern und Haushalt. Im Jahr 1969 ermittelten DDR-Statistiker, dass berufstätige Mütter in der Arbeiter- und Bauernrepublik im Durchschnitt eine wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 93 Stunden absolvierten.

Mehr als die Hälfte der Wochenstunden war damit ausgefüllt. Schlaf, Freizeit und andere Aktivitäten mussten auf die übriggebliebenen 75 Stunden verteilt werden - abzüglich sechs Stunden Schlaf pro Nacht blieben aber eigentlich nur 33 Stunden übrig.

Das war die andere, die dunkle Seite der Gleichberechtigung, die der DDR schon in die DNA geschrieben worden war, als es sie noch nicht gab. Im Befehl Nummer 253 hatte die sowjetische Militäradministration bereits im August 1946 verfügt, dass es ab sofort „gleiche Entlohnung von Arbeitern und Angestellten für die gleiche Arbeit, unabhängig von Geschlecht und Alter“ zu geben habe.

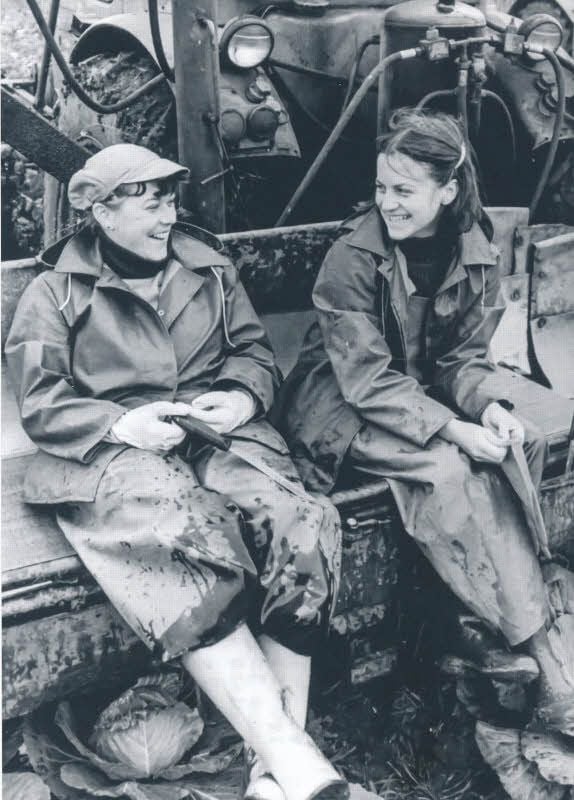

Im Krieg hatten Frauen vielerorts in der Industrie einspringen müssen. Sie waren Dreherinnen, Monteurinnen und Elektrikerinnen geworden, hatten gelernt, Traktoren oder Bahnen zu fahren und die Post auszutragen. Ein Zurück in die Zeit davor war danach undenkbar.

Arbeitskräftemangel in der DDR-Wirtschaft erzwang die Gleichstellung

Nicht nur die ideologische Überzeugung der Führung der DDR, dass die marxistische Lehre den „alten Aberglauben in den Staub zerschmettert“, habe, „dass die Stellung der Frau ein ewig Unwandelbares sei, das nach sittlichen Gesetzen oder göttlichen Vorschriften geschaffen“ ist, wie es die frühe kommunistische Frauenrechtlerin Clara Zetkin ausdrückte, sondern auch die wirtschaftliche Not der von Arbeitskräftemangel geplagten DDR-Wirtschaft erzwang die Gleichstellung. Auch wenn sie im Detail formell blieb: Berufstätige Männer etwa verfügten in der DDR des Jahres 1969 über 50 Stunden wöchentlich für Erholung und Hobby. Fast doppelt so viele wie die Frauen.

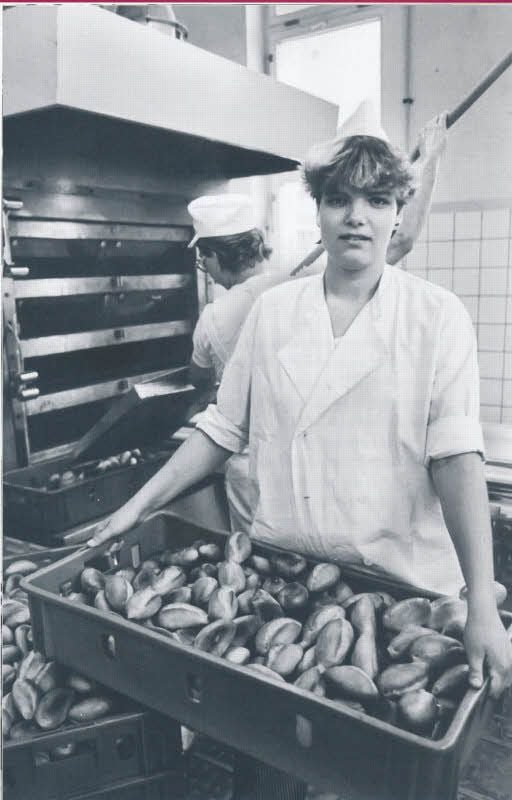

Das änderte sich bis zum Ende der DDR auch nicht mehr. Zwar war der Anteil der berufstätigen Frauen in der DDR von rund 45 Prozent im Jahre 1945 bis 1989 auf rund 83 Prozent gestiegen und damit um mehr als ein Drittel höher als in der alten Bundesrepublik.

Doch die Gleichberechtigung endete in vielen Fällen eben doch an der Wohnungstür: Während der Mann nach Feierabend die Beine ausstreckte und sich ein Bier schmecken ließ, trat die Frau ihre zweite Schicht an und erledigte den Haushalt, die Wäsche, sie kochte und war oft auch dafür zuständig, die Kinder zu betreuen.

Keine Idylle für die Betroffenen, auch wenn der Staat versuchte, das offiziell nicht existierende ungleiche Marschgewicht der beiden Geschlechter durch die Gewährung von sogenannten Haushaltstagen für Frauen zu erleichtern. Kunst und Kultur und selbst Reden von Parteifunktionären ließen ahnen, wie die Arbeitsteilung wirklich war: „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus, ich binde eine Schürze um und feg’ die Stube aus“ hieß es etwa in einem bekannten Kinderlied. Der Text formuliert die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau wie selbstverständlich als Lebensziel: „Ich habe auch ein Puppenkind, das ist so lieb und fein, für dieses kann ich ganz allein die richtige Mutti sein“, sang das Kind. Ein Mädchen, natürlich.

Die Merseburgerin Frieda Koenen, im Krieg Dezernentin an der Hochschule der Kommunistischen Internationale in der Sowjetunion und nach ihrer Rückkehr Mitgründerin der antifaschistischen Frauenausschüsse in der Provinz Sachsen, bekannte 1958 in einem Weihnachtsgruß unfreiwillig deutlich, wie ungleich die Gleichheit noch immer war: „Die vorweihnachtlichen Wochen mit der großen Geschäftigkeit für die Frauen und Mütter liegen hinter uns“, schrieb sie.

„Wir haben eingekauft, gebacken und zubereitet, die Wohnung besonders gründlich gesäubert und mit Tannengrün geschmückt, kurz alles getan, damit das Fest des Friedens in unserem Familien- oder Bekanntenkreis freudvoll und in angenehmer Unterhaltung verlaufen möge.“

Frauen in der DDR verdienten im Schnitt auf 16 Prozent weniger als Männer

Der Mann, eine Fehlstelle. Die Frau, konfrontiert mit der „leidigen Hausarbeit, die das Übel an sich hat, dass sie unentwegt jeden Tag wiederkehrt“, wie Frieda Koenen schildert. Aber wie habe Clara Zetkin gemahnt: „Das ist die beste Hausfrau und Mutter, die auch außerhalb ihres Hauses zu Hause ist!“ Man werde also „lernen müssen, sehr ökonomisch unsere Zeit zu verwenden.“

Notgedrungen. Der bescheidene Wohlstand, den DDR-Familien sich ab Anfang der 70er Jahre erarbeiteten, fußte auf dem Prinzip des doppelten Einkommens. Trotz niedriger Mieten und günstiger Nahrungsmittel hätten selbst gute Löhne für normale Haushalte mit zwei Kindern meist nicht gereicht, teure Unterhaltungselektronik, eine Datsche oder gar einen Trabant oder Wartburg anzuschaffen.

Dazu brauchte es einen zweiten Verdiener, auch wenn er nicht wirklich den gleichen Lohn erhielt wie sein Ehepartner. Tatsächlich kamen Frauen in der DDR im Durchschnitt auf 16 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen, weil Produktionsarbeiterinnen, aber auch studierte Frauen überwiegend nur Arbeitsaufgaben mit geringeren Anforderungen an Qualifikation und Verantwortung ausführen durften. Dadurch blieben sie Zeit ihrer Karriere durchschnittlich eine Lohngruppe unter dem Schnitt der Männer hängen. Gleichberechtigt, aber nicht gleich gestellt. (mz)

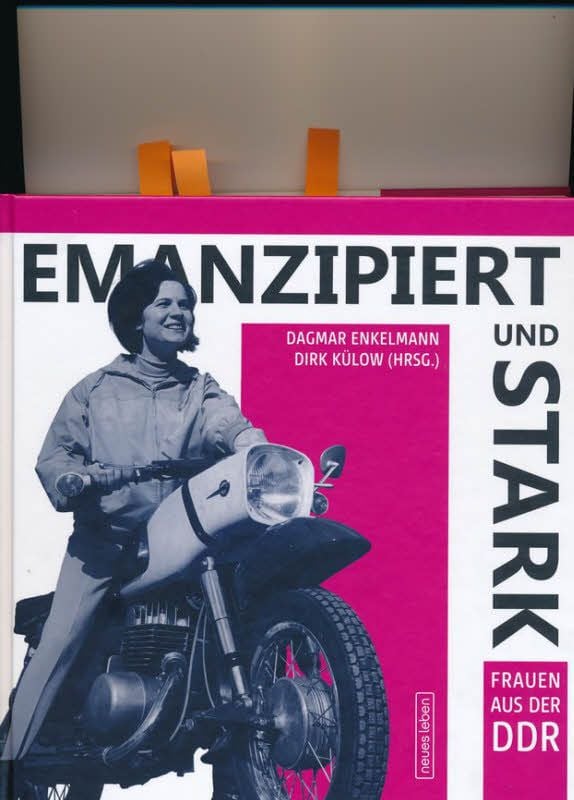

„Emanzipiert und Stark“ Band über „Frauen in der DDR“ (Untertitel / Eulenspiegel-Verlag, 254 Seiten, 19,99 Euro)