70 Jahre Defa 70 Jahre Defa : Jubiläum in der VEB Traumfabrik

Halle (Saale) - Die Menschen wollen auch unterhalten sein, das war den Männern (und wenigen Frauen) um Walter Ulbricht, die nach dem Ende des NS-Staates im Osten Deutschlands ihre Macht einrichten und den Sozialismus aufbauen wollten, bewusst. Dafür brauchte man die Medien, zumal den Film. Die Erkenntnis war im Übrigen nicht neu: Hatten doch die Nazis bis kurz vor Toresschluss mit Durchhaltestreifen den schwindenden Glauben an den „Endsieg“ ertüchtigen wollen.

Die politisch richtigen Filme

Natürlich sollten es nun, zunächst unter Hoheit der siegreichen Sowjets, nicht irgendwelche Filme, sondern die politisch richtigen sein, um die Ost-Bürger mitzureißen. Am 17. Mai 1946 wurde deshalb in Potsdam-Babelsberg die Defa gegründet, produziert wurde jedoch zunächst in den alten Tobis-Studios in Berlin-Johannisthal.

Mit den Spielfilmen ging die Defa-Wochenschau „Der Augenzeuge“ an den Start, ihr erster Chef war der spätere Spielfilm-Regisseur Kurt Maetzig. Allein an seiner Lebens-, Werk- und Wirkungsgeschichte lässt sich die ganze Spannbreite dessen, was die staatliche Filmgesellschaft der DDR ausmachte, modellhaft erzählen.

Internationale Aufmerksamkeit

Maetzig, der 1911 in Berlin geboren worden war und 2012 in Bollewick-Wildkuhl bei Röbel (Mecklenburg-Vorpommern) starb, war vom Fach, durfte wegen seiner jüdischen Herkunft ab 1937 nicht mehr in der Filmbranche arbeiten, schloss sich 1944 der verbotenen KPD an und gehörte nach dem „Zusammenbruch“ zu den Männern der ersten Stunde.

Auf sein Konto als Regisseur gehen Filme wie „Ehe im Schatten“ (1947), ein Drama, das während der NS-Diktatur spielt, und die Familiensaga „Die Buntkarierten“ aus dem Jahr 1949. Beide Filme waren sehr erfolgreich und verschafften der Defa auch internationale Aufmerksamkeit. In den 1950er Jahren drehte Maetzig die beiden Filme über den deutschen Kommunisten Ernst Thälmann, was ihm, diese Werke betreffend zu Recht, den Ruf eines Propaganda-Mannes eintrug. Darüber vergisst man freilich gern, dass Maetzig 1960 auch den ersten Sience-Fiction-Film der Defa, eine Koproduktion mit Polen, verantwortete: „Der schweigende Stern“ entstand nach einer Vorlage von Stanislwa Lem. Und noch einmal fünf Jahre später fiel Maetzig wegen seines Streifens „Das Kanichen bin ich“ bei seinen Genossen in Ungnade. In dem Film geht es um eine junge Frau (gespielt von Angelika Waller), die nicht studieren darf, weil ihr Bruder (der spätere „Polizeiruf“-Ermittler Wolfgang Winkler als junger Mann) wegen „Hetze“ im Gefängnis sitzt.

Das Jahr 1965 war ein entscheidendes für die Defa. Nach der als Verbots-Plenum berüchtigten SED-Tagung wurden insgesamt zwölf Filme für Jahre, teils bis zum Ende der DDR aus dem Verkehr gezogen, damals fast die ganze Jahresproduktion des Unternehmens. Unter den von der Zensur verbotenen Werken war auch Frank Beyers „Spur der Steine“, eine Heldengeschichte der besonderen Art nach dem Roman von Erik Neutsch.

Eine märchenhafte Liebesgeschichte

Die Maßnahme hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Einige der Gemaßregelten durften erst einmal sowieso nicht mehr drehen, andere gingen in die innere Emigration und lieferten, wie Maetzig, was keinen Anstoß erregen konnte. Oder sie brauchten Jahre, um wie Frank Beyer an ihre frühere künstlerische Form anknüpfen zu können.

Was aber fällt einem zuerst unter den Stichowort Defa-Film ein? Natürlich: „Die Legende von Paul und Paula“, ein noch immer sehenswerter Film mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder in den Hauptrollen. Die märchenhafte Liebesgeschichte nach einem Buch von Ulrich Plenzdorf ist zugleich ein realistisches Porträt der DDR in den frühen Siebzigern - inszeniert von Heiner Carow, der einer der ganz Großen im VEB Traumfabrik war. Knapp zehn Jahre später knüpfte Konrad Wolfs „Solo Sunny“ mit Renate Krößner an dieses Thema an, mit einem bitteren Unterton.

„Haben die denn nur den einen Film gedreht?“, fragen Jüngere gern spöttisch, wenn wieder mal von „Paul und Paula“ geredet wird. Nein, haben sie nicht. Aber wer sich bei Ansehen dieser Legende nicht heute noch in die Domröse verliebt, ist selber schuld.

Der erste Schwulenfilm

Was sonst noch zu Buche steht: Wunderschöne Märchenfilme wie „Die Geschichte vom kleinen Muck“ entstanden. Beiträge zur Aufarbeitung von NS-Diktatur und Widerstand wie der erste deutsche Nachkriegsfilm überhaupt, „Die Mörder sind unter uns“ von Wolfgang Staudte mit Hildegard Knef. Dazu das auf Bruno Apitz’ gleichnamigem Buch basierende Heldenepos „Nackt unter Wölfen“ und der wunderbare Film „Jakob der Lügner“ nach Jurek Beckers Roman - beide unter Regie von Frank Beyer.

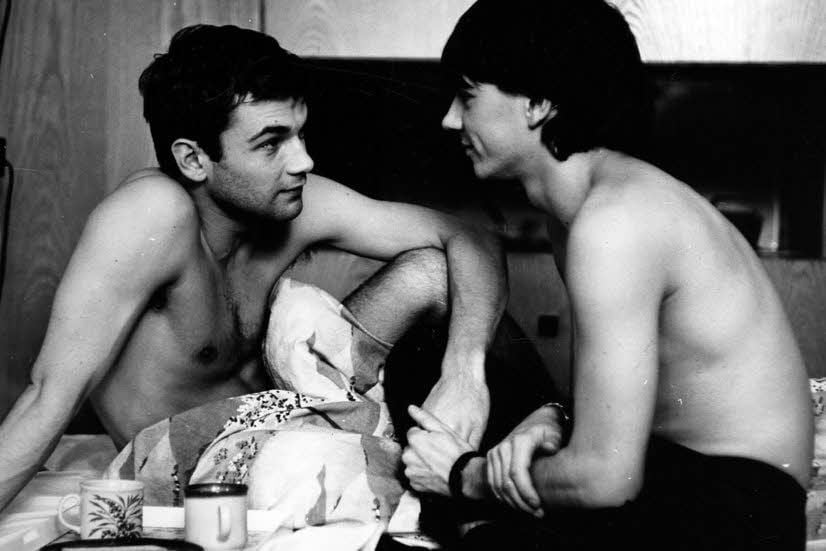

Dazu ab 1966 fast jährlich ein Indianer-Film, politisch korrekt, aber spannend allemal und mit der sympathischen Ost-Rothaut Gojko Mitic besetzt. Nicht zu vergessen der erste Schwulen-Film der DDR, der auch der letzte bleiben sollte: „Coming Out“ durfte am 9. November 1989, am Tag des Mauerfalls, endlich in Ost-Berlin Premiere feiern. Regie hatte, wie schon bei „Paul und Paula“, Heiner Carow geführt.(mz)