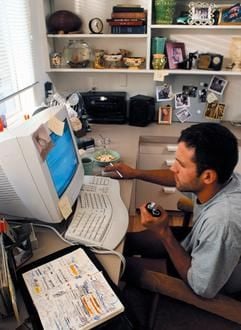

Telearbeit Telearbeit: Immer mehr Menschen arbeiten auch von zu Hause

Bonn/Frankfurt/Main/dpa. - Telearbeit galt einst als das Flexibilisierungsmodell des Arbeitsalltags schlechthin. Sie wurde als vielversprechendes Konzept für berufstätige Mütter und Errungenschaft des modernen Managements gepriesen. Das war vor gut zehn Jahren. Die Zahl der Telearbeiter hat sich seitdem stetig erhöht. «In den meisten Großunternehmen und in vielen öffentlichen Verwaltungen ist Telearbeit mittlerweile gang und gäbe», sagt Werner Korte von der Forschungsgesellschaft empirica in Bonn, die im Auftrag der Europäischen Union die Verbreitung der Telearbeit erforscht hat.

Immerhin habe sich der Anteil der Telearbeiter in Deutschland von 1999 bis 2002 fast verdreifacht - etwa 16,6 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiteten 2002 nach diesem Modell.

Als prominente Arbeitgeber nennt Korte zum Beispiel die Stadtverwaltung in Hamburg und die Bezirksregierung in Düsseldorf. Auch in großen Unternehmen wie BMW und IBM gehöre diese Organisationsform zum Alltag. Allerdings sei die typische Telearbeiterin nicht mehr die Mutter in der Babypause, sondern der Mittvierziger in Managerposition.

«Telearbeit ist nicht das, was man mal eben neben der Kindererziehung, dem Kaffeeklatsch und dem Haushalt erledigen kann», warnt Korte. Am Anstieg der Telearbeiter-Zahl beteiligt sind vor allem Mitarbeiter, die viele Kundenbesuche machen und per Laptop und Handy ihre Arbeit direkt an die Zentrale senden.

«Die klassische Telearbeiterin ist immer noch die Frau, die dadurch Beruf und Familie miteinander vereinbaren kann», sagt dagegen Anke Podewin von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. So behalte die Frau eine Anbindung an den Beruf, und der Arbeitgeber habe die Möglichkeit, Leistungsträger an den Betrieb zu binden. Weitere Vorteile der Telearbeit seien mehr Kundennähe, größere Selbstständigkeit sowie die Möglichkeit, auch in strukturschwachen Regionen Arbeit zu schaffen.

Zudem fallen den empirica-Forschern zufolge Zeit raubende Plaudereien in der Kaffeeküche weg. Kritiker bezeichnen gerade das als Nachteil: «Der soziale Aspekt geht schnell verloren. Damit katapultieren sich die nur selten im Büro anwesenden Mitarbeiter selbst ins Aus», sagt Ingrid Kairat von der Industriegewerkschaft Metall in Frankfurt. Und wer nie da ist, nehme auch nicht mehr aktiv an Karriereplanungen teil.

«Telearbeit erfordert ein dramatisches Zeitmanagement und viel Disziplin», sagt Kairat. Oftmals arbeiteten diese Mitarbeiter wesentlich mehr als ihre Kollegen im Büro. Diese Bedenken teilt Podewin nicht: «Telearbeiter haben ganz normale Arbeitsverträge und nicht etwa weniger Schutz.»

Einig sind sich die Arbeitsexperten, dass die Telearbeit dem Arbeitgeber keine unmittelbare Kostenersparnis bringt. Jörn Solbig vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln bezeichnet diese Kosten als Investitionen in die Zukunft, denn das Potenzial sei längst nicht ausgeschöpft.