Wechselkurs Wechselkurs: Außenwert des Euro wechselt auf die Überholspur

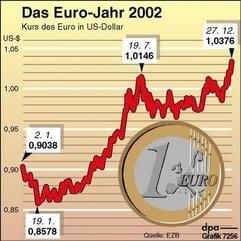

Frankfurt/Main/dpa. - Der Euro hat alle Skeptiker überrascht. Mit einer Mini-Inflation in Deutschland von 1,3 (Vorjahr: 2,5) Prozent hat sich die innere Stabilität deutlich verbessert. Aber auch der Außenwert der europäischen Gemeinschaftswährung ist zum Jahreswechsel auf die Überholspur gewechselt. Am Freitag hatte der Euro-Kurs mit beinahe 1,04 Dollar ein neues Drei-Jahreshoch erreicht. Im frühen Handel war der Euro bis auf 1,0398 Dollar geklettert, den höchsten Stand seit November 1999. Im gesamten Jahresverlauf gewann die neue Währung gegenüber dem amerikanischen Dollar rund 15 Prozent an Wert. Der Tiefpunkt lag Ende Januar 2002 bei 0,8593 Dollar.

Während der Euro hier zu Lande mit dem «Teuro» als Wort des Jahres zu kämpfen hat, ist dagegen auf internationaler Bühne das Image der übermächtigen US-Leitwährung ins Wanken geraten. Die beachtliche Abwertung der amerikanischen Devise wurde zunächst von einer Serie von Bilanzfälschungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgelöst. Neben schwachen Konjunkturdaten rückte auch wieder das riesige außenwirtschaftliche Ungleichgewicht der USA mit einem jährlichen Defizit von rund 500 Milliarden Dollar in der Leistungsbilanz in das Blickfeld.

Deshalb stehen auch für 2003 die Prognosen für die europäische Währung nicht schlecht. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse- Agentur (dpa) dürfte der leichte Aufwertungsdruck sogar anhalten. Die Finanzhäuser Merrill Lynch und Morgan Stanley rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit einer Aufwertung auf 1,08 beziehungsweise 1,07 Dollar. Lediglich die Deka-Bank und die DZ-Bank gehen davon aus, dass der Euro Ende 2003 eher 1:1 oder leicht darunter bewertet wird. Dagegen setzt auch die Commerzbank mit 1,05 Dollar auf eine weiter Stärke des Euro an den internationalen Devisenmärkten.

Der Stellungswechsel resultiert allerdings überwiegend aus der Schwäche der immer noch dominierenden Leitwährung. Dabei spielt der drohende Irak-Krieg eine herausragende Rolle. Im Gegensatz zu früheren weltpolitischen Konflikten gilt die US-Währung nicht mehr als «sicherer Hafen» für anlagesuchendes Kapital. Im Falle eines Krieges würde die amerikanische Volkswirtschaft voraussichtlich am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Entlassung von Finanzminister Paul O'Neill, der als Verfechter eines starken Dollars galt, hat den skeptischen Trend eher verstärkt.

Neben psychologischen Vorteilen für die neue Währung birgt ein gestärkter Euro auch handfeste Vorteile für die deutsche Volkswirtschaft. Der Druck einer importierten Inflation - etwa über steigende Ölpreise - wird dadurch gedämpft. Denn das schwarze Gold wird international in Dollar gehandelt. Dies eröffnet der Europäischen Zentralbank (EZB) einen weiteren Spielraum, die Leitzinsen nochmals zu senken. Zumindest kann der Zeitpunkt eines geldpolitischen Kurswechsels zu höheren Zinsen hinausgezögert werden.

Allein die Existenz eines riesigen Währungsblocks mit rund 300 Millionen Einwohnern ist in politisch unruhigen Zeiten für die deutsche Exportwirtschaft ein Garant für Stabilität. Zumindest die Ausfuhren in die übrigen elf Mitgliedsländer der Währungsunion sind Devisenschwankungen nicht mehr unterworfen. Diese - bereits seit vier Jahren existierende - Zone der wechselkurspolitischen Ruhe bleibt in der Erinnerung an die «gute alte DM-Zeit» meist unberücksichtigt.

Als in der 1. Hälfte der 90er Jahre das Europäische Währungssystem (EWS) auf Grund unüberbrückbarer Spannungen auseinander flog und der DM-Wechselkurs gegenüber italienischer Lira, französischem Franc sowie spanischer Pesete in die Höhe ging, schlingerte die deutsche Volkswirtschaft in eine ihrer schwersten Krisen. Weitaus stärker als etwa die USA und Japan ist der Exportvizeweltmeister von florierenden Ausfuhren abhängig. Der Anteil des Exports von Waren und Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt liegt immerhin bei 35 Prozent.

Von den reinen Warenexporten gehen 2002 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 42 Prozent in die Eurozone. Dieser Warenstrom fließt damit quasi auf einen währungspolitischen Heimatmarkt. Eine nachhaltige Dollar-Abwertung könnte dagegen vor allem die deutschen Autohersteller und den Maschinenbau treffen. Für beide Branchen zählen die USA zu den wichtigsten Kundenländern. Zumindest die Gewinne würden bei einer nachhaltigen Verschiebung der Wechselkurse wegschmelzen. Preiserhöhungen - entsprechend der veränderten Devisenkurse - sind angesichts der schwachen Konjunktur auch in Nordamerika kaum möglich.